und Wörterbuch

des Klassischen Maya

Historia del Desciframiento

Los principios

Aunque el desciframiento fonético de la escritura maya tuvo lugar en los años 50 del siglo XX, no fue hasta principios de 1980 que esta aproximación logró la amplia aceptación por parte de investigadores y se estableció como paradigma dominante de la epigrafía maya contemporánea. No obstante, la base para el entendimiento de la escritura maya fue establecida en el siglo XVI, cuando el obispo franciscano Diego de Landa redactó el informe Relación de las cosas de Yucatán para defenderse en un juicio por lo ocurrido durante el Auto de Fe de Maní en 1562.

Después del juicio, esta etnografía, cuya redacción se sitúa hacia 1566, terminó perdida en los archivos de la administración colonial. Una copia abreviada del manuscrito fue descubierta por el teólogo francés Charles Étienne Brasseur de Bourbourg en 1862. Con la ayuda de sus informadores principales, Juan Cocom y Gaspar Antonio Chi que fueron descendientes de la nobleza maya, de Landa describió el funcionamiento del calendario y del sistema de escritura. Por primera vez fueron revelados los signos calendáricos más sus valores fonéticos (en maya yucateco) y Brasseur consiguió descifrar el sistema numeral de puntos y barras que había sido reconocido por Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz treinta años antes.

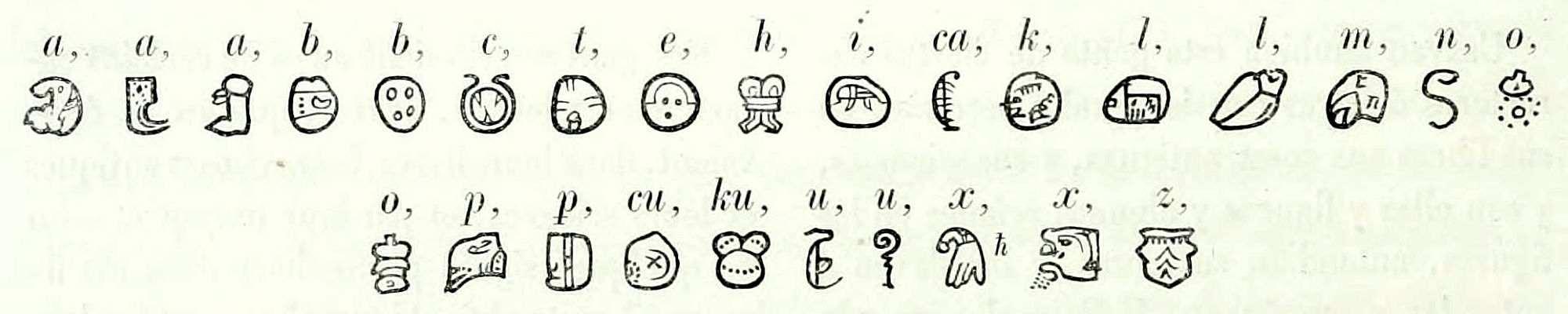

Fray Diego de Landa no solo añadió varios ejemplos, sino también un “alfabeto” de la escritura maya que no tenía equivalente. Contenía tres signos para la letra “A”, dos para las letras “B”, “L”, “O”, “X” y “U” y varios signos con valores silábicos como “CA”, “CU” o “KU”. Sin embargo, los intentos de Brasseur de usar el alfabeto para leer los textos jeroglíficos en los códices mayas fracasaron, puesto que interpretaba los signos sin conocimiento del orden de lectura. Aunque estudiosos tempranos como Rafinesque-Schmaltz o el explorador John Lloyd Stephens ya habían expresado la idea de que la escritura maya estaba estrechamente vinculada a los idiomas mayas, Brasseur ignoraba el hecho que su lectura de muchos signos resultaba incomprensible. No obstante, la aportación más importante de Brasseur a los estudios epigráficos ha sido el descubrimiento de varios diccionarios coloniales, gramáticas y textos en diferentes idiomas mayas, tanto en archivos como en colecciones privadas, y haberlos hecho accesibles al público a través de diferentes publicaciones.

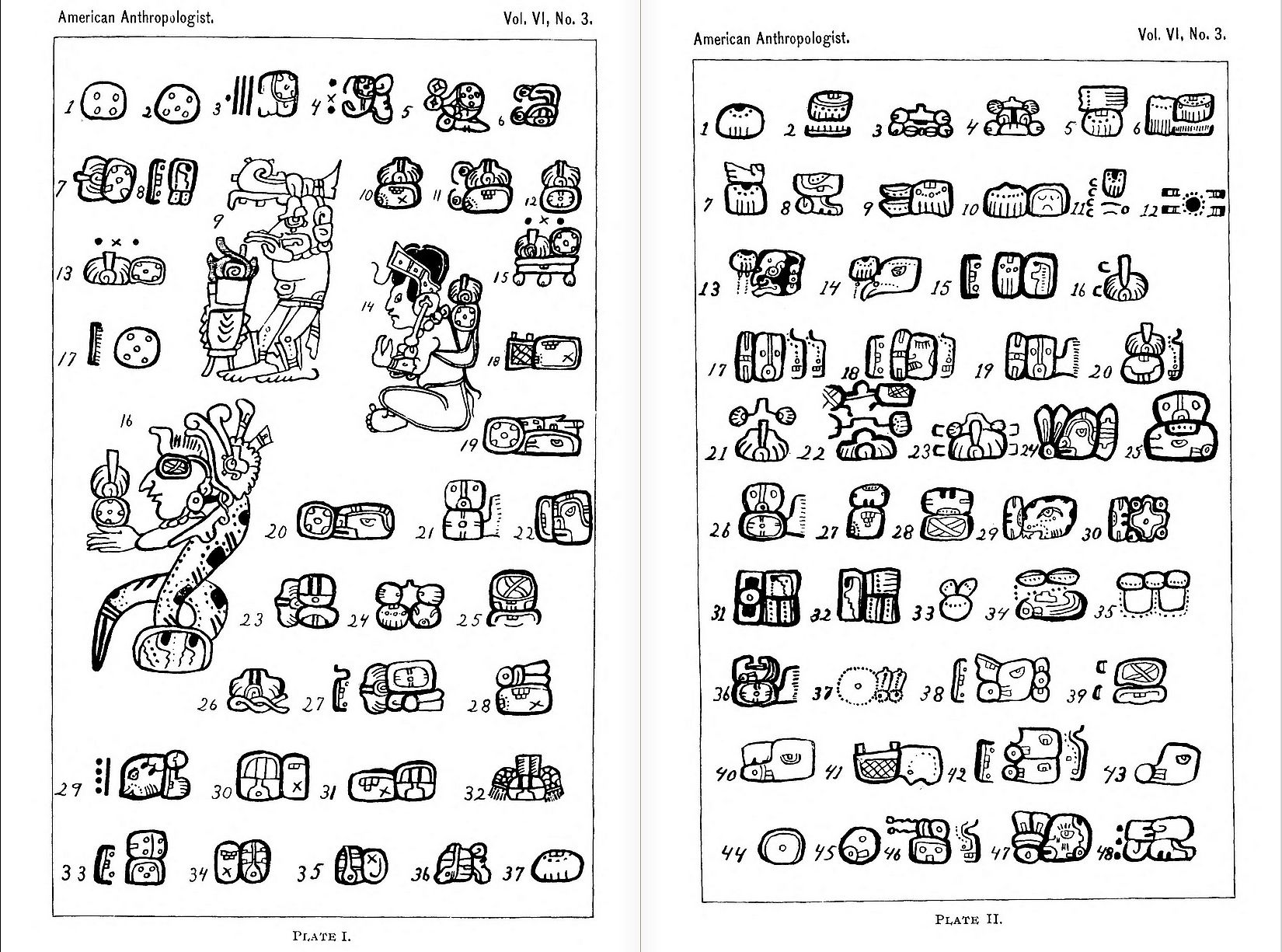

Aunque se obtuvieron lecturas aisladas en los años siguientes, como por ejemplo el desciframiento de los jeroglí¬ficos que designan los puntos cardinales por Léon de Rosny en 1876, los investigadores de la escritura maya se dividían en dos campos. El primer grupo perseguía una aproximación fonética utilizando el alfabeto de Landa. El segundo grupo suponía que el sistema de escritura maya era logográfico. Sin embargo, otros investigadores, como por ejemplo Rosny y el antropólogo estadounidense Cyrus Thomas, opinaban que la escritura maya era una combinación de ambos sistemas; una hipótesis que no logró imponerse. Además, había investigadores, como el antropólogo estadounidense Daniel Brinton, que sostenían que la escritura maya fuera una “escritura rebus” comparándola con la escritura náhuatl (que representa otro sistema escriturario fonético). Léon de Rosny y Cyrus Thomas dos representantes claves de la aproximación fonética. Sus publicaciones contienen desciframientos, como, por ejemplo, la lectura de la sequencia jeroglífica ku–tzu como “pavo” (tabla II, 34-35), moo como “guacamaya” (tabla I, 37), kuch como “zopilote” (tabla I, 34) o la lectura del logograma KAB como “tierra, miel” (tabla II, 8), que, cuarenta años después, fueron retomadas por Yuri Knorosov y siguen siendo válidas hasta hoy.

El calendario

Mientras que el contenido de los textos jeroglíficos seguía siendo enigmático, se dieron avances rápidos en el campo de la aritmética calendárica. Siguiendo los trabajos iniciales de Charles Brasseur de Bourbourg y de Léon de Rosny, el germanista y bibliotecario alemán Ernst Förstemann logró comprender el contenido calendárico-astronómico de los textos jeroglíficos. En su función de conservador, Förstemann no sólo publicó la primera edición facsimilar del Códice Dresden en 1882, sino que hasta 1893 también descubrió los siguientes mecanismos: el sistema de datación lineal a partir de un punto cero (Cuenta Larga), la estructura del almanaque de 260 días, las calculaciones del ciclo de Venus de 584 días y los principios básicos de la calculación de las eclipses lunares (resumen y traducción inglés de sus investigaciones).

Finalmente, en 1905, el editor estadounidense John Goodman propuso la correlación entre la Cuenta Larga y el calendario gregoriano que fue comprobada por el investigador mexicano Juan Martínez Hernández en 1926. En 1935 el estudioso británico Eric J. Thompson corrigió la correlación por tres días llegando a una constante de 584.285 días que vincula el punto cero del calendario maya con el del calendario juliano. La correlación GTM (Goodman-Thompson-Martínez) ha sido aceptada generalmente por la comunidad científica.

Los estudios calendáricos-astronómicos dominaron la epigrafía maya hasta los años 50 del siglo XX, culminando en la obra Maya Hieroglyphic Writing de Thompson publicada en 1950, en donde el autor detalla con amplitud los ciclos calendáricos conocidos. Con su resumen de los principios básicos del funcionamiento de la escritura maya y su catálogo de glifos mayas (1962), Thompson logró establecer nuevos estándares en estudio de los jeroglíficos mayas. A diferencia de sus colegas Floyd Lounsbury y David Kelley que realizaron aportaciones importantes para la comprensión del calendario y la astronomía, rechazó la interpretación fonética de la escritura maya hasta su muerte en 1975.

La aproximación fonética

La perspectiva comparativa de un egiptólogo finalmente reforzó la idea de un desciframiento fonético de la escritura maya. El investigador ruso Yuri Knorosov publicó varios artículos sobre su método entre 1952 y 1955. Él fue el primero en reconocer que la escritura maya contaba con casi el mismo número de signos como los jeroglíficos egipcios que habían sido descifrados por Jean-François Champollion en 1823. El hecho que la escritura maya empleaba más signos que una escritura alfabética, pero menos que una escritura logográfica (como la china), le llevó a la conclusión de que representaba un tipo de sistema mixto logosilábico.

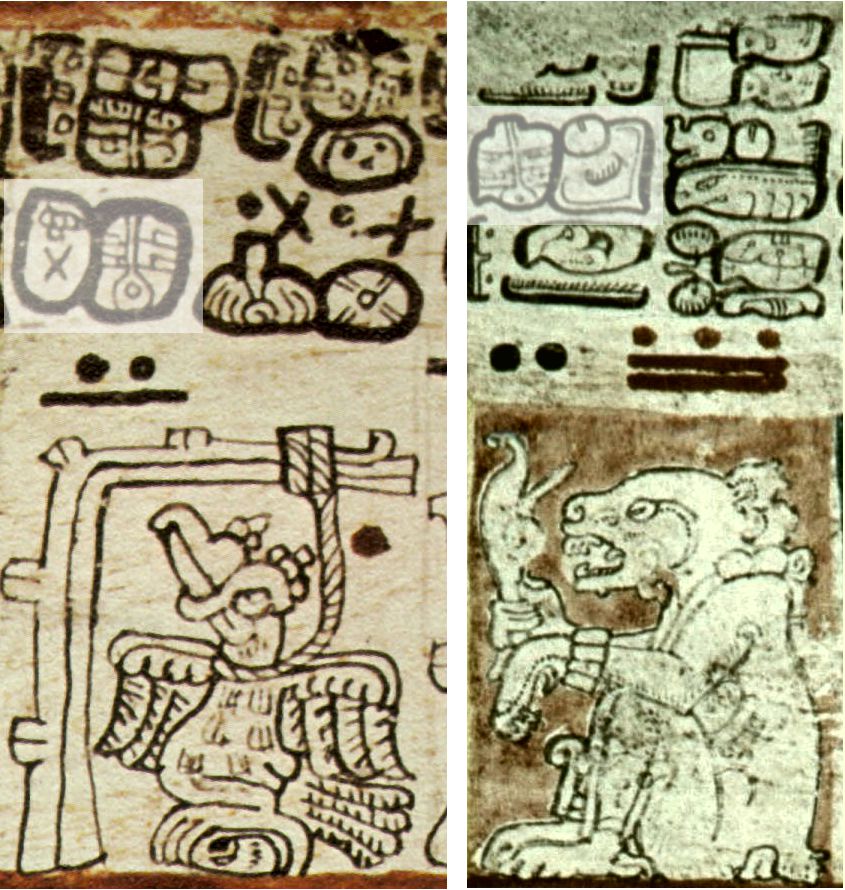

Según su punto de vista, Landa había malinterpretado los signos silábicos de estructura CV (consonante-vocal). Knorosov señaló dos rasgos que él consideraba como “indicios” del malentendido: a) la existencia de múltiples signos para una “letra” y b) el número reducido de signos CV, como por ejemplo “CU”. Basándose en el estudio de Paul Schellhas sobre las deidades en los códices mayas publicado en 1897, Knorosov empezó a correlacionar imágenes y textos y a explicar léxicamente sus observaciones. En una viñeta del Códice Madrid se muestra un pavo que en maya yucateco se denomina kutz. En el texto correspondiente aparece el signo “CU” del alfabeto de Landa (= ku según la ortografía colonial) más un segundo signo de valor fonético desconocido. Tomando en cuenta la supuesta sinarmonía con ku, Knorosov supuso que el segundo signo debería leerse tzu para representar la consonante en posición final de kutz. Verificó su hipótesis en un bloque jeroglífico del Códice Dresden que muestra un perro (la palabra para denominar un perro en maya yucateco es tzul). El primer signo del compuesto jeroglífico para “perro” era el mismo que la segunda sílaba de kutz. Por lo tanto, Knorosov dedujo que el segundo signo debería leerse lu. Efectivamente, este signo aparece en el alfabeto de Landa como una versión de la letra “L”. Aplicando este método comparativo, Knorosov continuó a identificar varios otros signos silábicos.

A través de comparaciónes iconográficas Knorosov hasta logró aislar logogramas y presentar descripciones lingüísticas basadas en los diccionarios del maya yucateco. También descubrió el principio de la complementación fonética que sirve como ayuda para la lectura de un logograma (p.ej. CHAN-na para chan, “cielo”).

No obstante, su método también presentaba problemas: en la escritura maya no solo se observan casos de ortografía armónica (CV1-CV1), sino también de ortografía disarmónica (CV1-CV2). A pesar de haber publicado sus resultados en revistas nortemanericanas, el trabajo de Knorosov no obtuvo la atención que merecía durante muchos años. Esto se debe a los muros reales y mentales erigidos entre Oriente y Occidente y a la fuerte oposición de Thompson.

La aproximación histórica

La científica rusa exiliada Tatiana Proskouriakoff que trabajaba para el museo de Peabody de la Universidad de Harvard propuso una aproximación alternativa. En 1960 publicó un artículo, en el cual demostró por primera vez que las inscripciones de monumentos tallados en piedra contenían datos históricos de la vida de los gobernadores mayas. Aunque núnca aceptó la perspectiva fonética de Knorosov, hasta Thompson tuvo que reconocer que su idea de que las inscripciones no contenían más que datos astronómicos era falsa.

A través del análisis de grupos de estelas en Piedras Negras que retratan la vida de diferentes gobernadores, Proskouriakoff logró identificar un patrón de fechas y aislar dos glifos claves. Utilizando la técnica de seriación demostró que el primer glifo asociado con un gobernador siempre es el más temprano, mientras que el segundo glifo es más tardío (entre 10 y 30 años). Por lo tanto, dedujo que se trataba de los glifo de nacimiento y de entronización, aunque no se conocían sus valores fonéticos en aquel tiempo.

Proskouriakoff precisó la aproximación histórica en sus siguientes trabajos, apoyándose en los trabajos de otros investigadores. En 1958 el alemán-mexicano Heinrich Berlin publicó un estudio en el cual presentó evidencias de una categoría de jeroglíficos que nombró “glifos-emblema”.

Las frutas de una nueva generación

Mientras se dieron a conocer los descubrimientos de Knorosov en Occidente, se formó un grupo de jovenes estudiosos en la Universidad de Harvard abierto a nuevas ideas. Entre esta nueva generación de epigrafistas destacan David Kelley y Michael Coe. El primero logró descifrar una serie de signos aplicando la aproximación fonética a las inscripciones jeroglíficas grabadas en piedra. Su estudio finalmente culminó en la publicación de la obra Deciphering the Maya Script (1976) que llegó a cambiar el paradigma epigráfico.

Otro paso importante para el desarrollo de la investigación de la escritura maya fue la Primera Mesa Redonda de Palenque (1973) organizada por la maestra de arte Merle Green Robertson que llevaba varios años documentando las inscripciones del sitio arqueológico del mismo nombre. Por primera vez se reunieron arqueólogos, epigrafistas, historiadores de arte e interesados no profesionales para discutir resultados e intercambiar ideas. Aparte del matemático y lingüísta Floyd Lounsbury, cuya aportación a la mitología de Palenque y al desciframiento de los “glifos-emblema” fue sumamente valiosa, también participaron Linda Schele y Peter Matthews, un estudiante de David Kelley. En el marco de la conferencia no solo presentaron la sucesión dinástica de Palenque, sino también los nombres y datos biográficos de seis gobernadores subsiguientes. Poco después este grupo sacó a la luz la historia de Palenque.

Poco a poco los estudios empezaron a proporcionar nuevas expresiones biográficas complementándo los “glifos de sucesos” de Proskouriakoff, terminos de parentesco y otro tipo de información. Además permitieron vincular la historia de los seres humanos con la de las deidades. Sin embargo, mucho más importante fue la conclusión de que los textos jeroglíficos deberían ser analizados en forma integral; una propuesta que finalmente dio paso a la investigación de la retórica, sintaxis y morfología del Maya Clásico. Desde 1978 los investigadores se reunen en los Maya Meetings, una conferencia anual iniciada por Linda Schele.

El proceso de desciframiento avanzó velozmente a finales de 1970. Un hito importante durante este tiempo fue la conferencia Phoneticism in Maya Hieroglyphic Writing en Albany (1979) donde se reunieron epigrafistas e lingüístas. Ahí se aplicaron por primera vez métodos de la Lingüística histórica, de la Lingüística comparativa y de la Grafemática a la escritura maya. Un resultado de la conferencia fue la elaboración de un silabario de signos de estructura CV que sigue siendo ampliado hasta el presente. En 1987 por ejemplo, David Steward lo amplió por diez signos (y sus variantes) usando el método de Knorosov.

La epigrafía en la era moderna

Hoy en día, la mayoría de los glifos pueden ser leídos. Los desciframientos actuales no solo extienden nuestra comprensión textual, sino también nuestros conocimientos sobre la cultura de los mayas clásicos. Aunque la tarea del desciframiento sigue siendo importante, el foco de atención de la epigrafía ha cambiado.

Un mejor entendimiento de la escritura y el lenguage permite profundizar nuestros conocimientos sobre diferentes temas como, por ejemplo, el desarrollo lingüístico, la geografía lingüística, las características fonológicas de la lengua escrita y los mecanismos ortográficos con los procesos cognitivos subyacentes. Los estudios de investigadores como Nikolai Grube, Stephen Houston, Alfonso Lacadena, John Robertson, David Stuart o Søren Wichmann han demostrado que el Maya Clásico no es un bloque monolítico. Sobre todo los estudios The Language of Classic Maya Inscriptions y Quality and Quantity in Glyphic Nouns and Adjectives, ambos publicados a principios de 2000, así como la obra colectiva The Linguistics of Maya Writing han proporcionado información valiosa, abriendo el camino para investigaciones futuras.

Durante los 1500 años de utilización, la escritura maya ha producido nuevos signos mientras que otros cayeron en desuso. La lengua escrita estaba sujeta a cambios constantes, y, hoy en día, estos cambios pueden ser estimados temporal y genéticamente a través del los fechamientos de las inscripciones jeroglíficas. Los resultados de estudios epigráficos y lingüísticos están vinculados y se fecundan mutuamente. Muchas preguntas de investigación todavía están por aclarar; algunas de ellas tal vez nunca tendrán respuestas.

Cyrus Thomas, un adelantado a su tiempo, escribió en 1892: "Is the Maya writing phonetic? [...] This statement I firmly believe I can maintain [...]." Esta proposición es corroborada por cada nuevo resultado.