und Wörterbuch

des Klassischen Maya

Entzifferungsgeschichte

Grundlagen

Die phonetische Entzifferung der Mayaschrift gelang erst in den 1950er Jahren, während dieser Ansatz erst in den 1980er Jahren eine breite Akzeptanz fand und das etablierte Paradigma wurde. Der Schlüssel zum Verständnis der Mayaschrift wurde aber bereits im 16. Jahrhundert gelegt, als der franziskanische Bischof von Yucatan, Diego de Landa, eine Rechtfertigungsschrift verfasste, die Relación de las cosas de Yucatán, als gegen ihn ein Prozess wegen Übergriffe auf die Mayabevölkerung angestrengt wurde.

Diese 1566 verfasste Ethnographie verschwand nach Ende des Prozesses in den Archiven der spanischen Kolonialverwaltung, eine gekürzte Abschrift des Originals wurde dort erst 1862 durch den französischen Theologen Charles Étienne Brasseur de Bourbourg wiederentdeckt. In mehreren Kapiteln behandelt Landa den Kalendar und auch das Schriftsystem, unterstützt durch seine Informanten Gaspar Antonio Chi und Juan Nachi Cocom, Abkömmlinge yukatekischer Herrscherhäuser. Zum ersten Mal waren damit die Zeichen des Kalenders mit ihren (yukatekischen) Lautwerten offenbart, und Brasseur konnte das System der Punkt-Strich-Schreibweise der Zahlen erarbeiten, welches 30 Jahre zuvor bereits von Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz erkannt wurde.

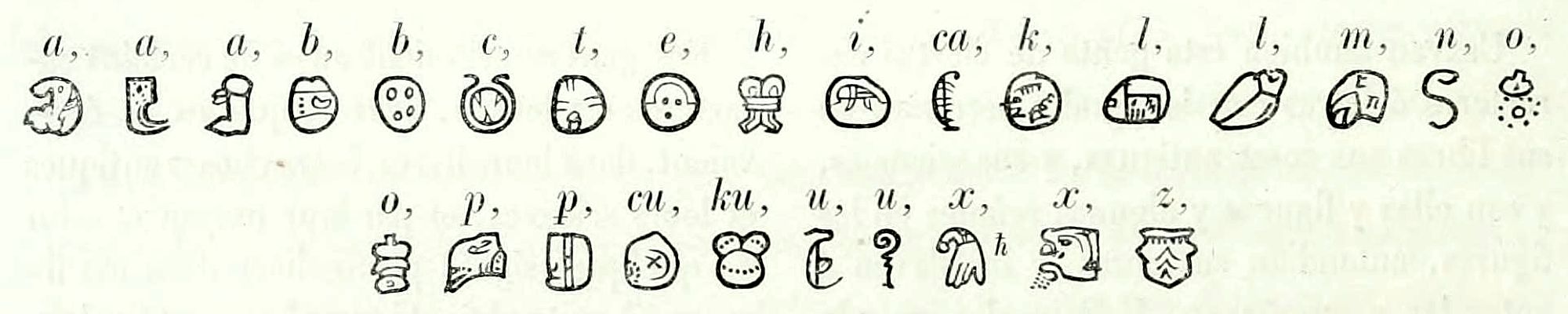

Nebst einigen Beispielen gab Landa auch ein "Abc" der Mayaschrift, das aber mit keinem anderen Alphabet vergleichbar wäre, so enthält es drei Zeichen für "A", zwei für "B", "L", "O", "X" und "U" und sogar einige Zeichen die mit einem syllabischen Wert wie "CA", "CU" oder "KU" bezeichnet sind. Da Brasseur ohne Kenntnis der Leserichtung interpretierte, waren seine Lesungsversuche einzelner Hieroglyphenblöcke anhand dieses "Abc" in den Handschriften zum Scheitern verurteilt. Obwohl frühere Gelehrte wie Rafinesque-Schmaltz oder der amerikanische Forschungsreisende John Lloyd Stephens vermutet hatten, dass die Schrift mit den Mayasprachen verknüpft sein müsse, ignorierte Brasseur die Tatsache, dass seine Lesungen keine sinnvollen Mayawörter ergaben. Brasseur de Bourbourgs Verdienst für die Mayaforschung besteht darin, zahlreiche kolonialzeitliche Wörterbücher, Grammatiken und Texte in verschiedenen Mayasprachen in Archiven und Privatbesitz aufgespürt und diese in verschiedenen Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben.

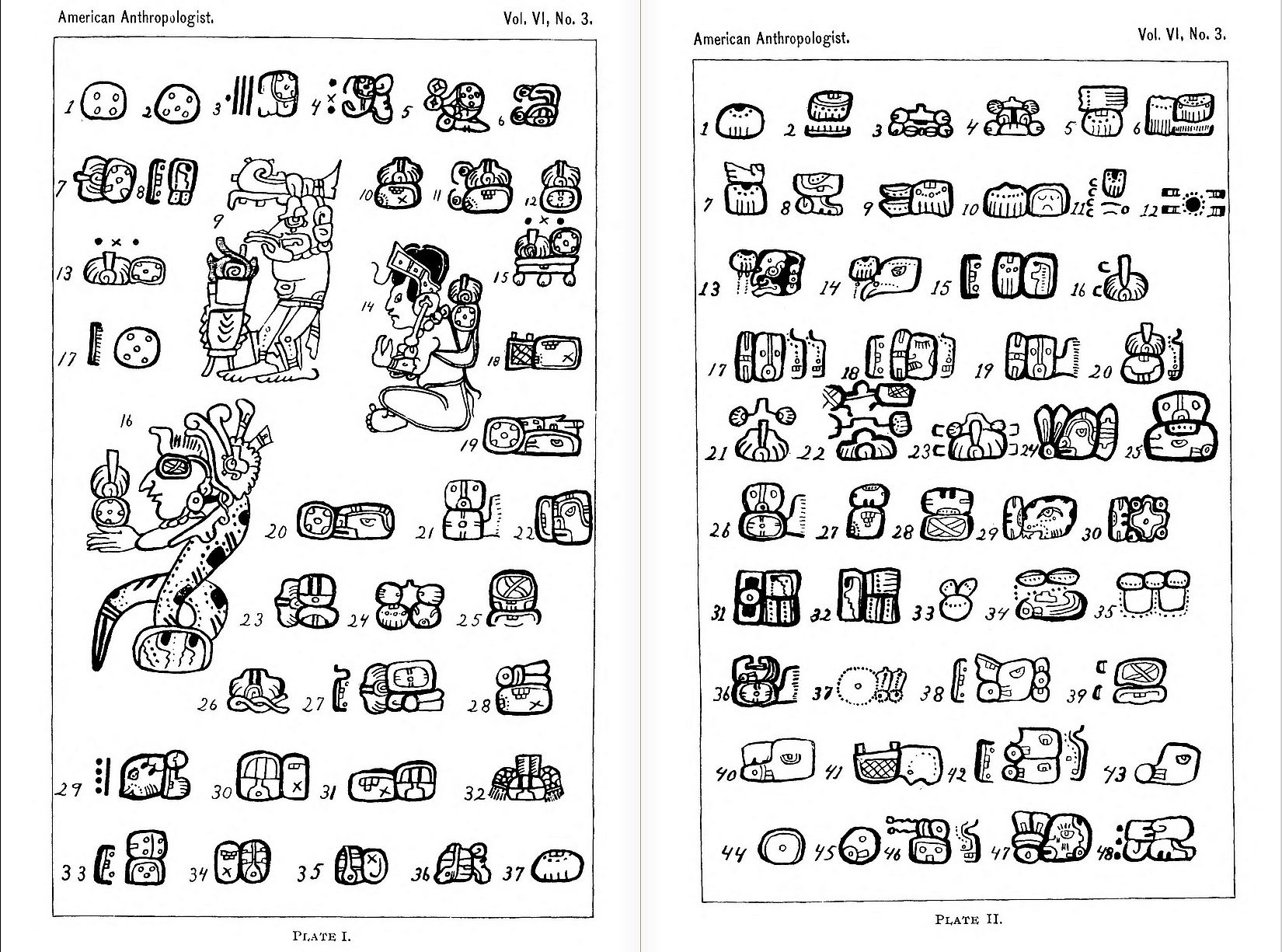

Auch wenn isolierte Lesungen, etwa 1876 die der Himmelsrichtungen durch Léon Luis de Rosny, in der Folgezeit vollbracht wurden, bestand die Mayaforschung aus zwei Lagern: jenen, die einen phonetischen Ansatz vertraten und Landas "Abc" anwenden wollten und jenen, die eine Bilderschrift vermuteten. Hingegen vertrat de Rosny die These, wie auch andere Forscher, etwa der amerikanische Anthropologe Cyrus Thomas, wonach die Mayaschrift eine Kombination beider Systeme darstelle - eine Annahme die aber nicht durchsetzungsfähig war. Wieder andere, wie zum Beispiel der US-Anthropologe Daniel Brinton gingen von einer Rebusschrift aus und verglichen die Mayaschrift mit der aztekischen Schrift (die aber letztlich ebenfalls phonetisch ist). Léon de Rosny und Cyrus Thomas waren bedeutende Vordenker des phonetischen Ansatzes und ihre Veröffentlichungen enthalten Entzifferungen, wie zum Beispiel die Lesung der Hieroglyphe ku-tzu für "Truthahn" (Tafel II, 34-35), moo "Arakanga" (Tafel I, 37), kuch "Geier" (Tafel I, 34) oder das Wortzeichen KAB "Erde; Honig" (Tafel II, 8), die vier Jahrzehnte später von dem sowjetischen Ägyptologen Juri Knorosow aufgegriffen wurden und bis heute ihre Gültigkeit besitzen.

Der Kalender

Während der sprachliche Gehalt der hieroglyphischen Texte weiter lange enigmatisch blieb, wurden auf dem Gebiet der Kalenderarithmetik rasche Fortschritte erzielt. Nach Vorarbeiten von Brasseur de Bourbourg und de Rosny war es vor allem der deutsche Germanist und Bibliothekar Ernst Förstemann, der die kalendarisch-astronomischen Inhalte erschloss. Als Kustos der Dresdener Mayahandschrift veröffentlichte er 1882 eine Faksimileausgabe und erklärte bis 1893 unter anderem folgende Mechanismen darin: die lineare Tageszählung seit einem Nulldatum, den Aufbau der 260-Tages-Almanache, die Berechnung des 584-tägigen Venuszyklus und die Grundlagen zur Berechnung von Mondfinsternissen (Zusammenfassung und englische Übersetzung seiner Forschung).

1905 schließlich konnte der amerikanische Verleger John Goodman eine Korrelation der linearen Tageszählung mit dem gregorianischen Kalender vorschlagen, eine Bestätigung fand der mexikanische Forscher Juan Martínez Hernández 1926, der britische Gelehrte Eric Thompson korrigierte die Korrelation 1935 um drei Tage auf die Konstante von 584,285 Tagen, die den Nullpunkt des Mayakalenders und den des Julianischen Kalenders verbinden. Bis heute ist diese sogenannte GMT-Korrelation allgemein anerkannt.

Bis in die 1950er Jahre hinein dominierte die kalendarisch-astronomische Schule der Mayaepigraphik und kulminierte zweifelsohne in Thompsons 1950 erschienenen Werk Maya Hieroglyphic Writing, in dem detailliert ein Großteil der bekannten kalendarischen Zyklen abgehandelt wurde. Ebenso trug Thompson die formalen Funktionsweisen der Mayaschrift zusammen, die zusammen mit seinem 1962 erschienenen Katalog bis heute Standards gesetzt haben. Allerdings lehnte Thompson noch bis kurz vor seinem Tod 1975 den phonetischen Ansatz ab. Andere Fachkollegen, wie Floyd Lounsbury und David Kelley standen neuen Ideen des phonetischen Ansatzen offener gegenüber, auch wenn ihre Beiträge zum Kalender und zur Astronomie ihr eigentliches Vermächtnis sind.

Der phonetische Ansatz

Es bedurfte der komparativen Perspektive eines Ägyptologen, um dem phonetischen Entzifferungsansatz zum Durchbruch zu verhelfen. Von 1952 bis 1955 veröffentlichte der sowjetische Forscher Juri Knorosow mehrere Arbeiten zu seiner Methode. Er stellte erstens fest, dass die Mayaschrift in etwa gleich viele Zeichen aufweist wie die ägyptischen Hieroglyphen, die 1823 von Jean-François Champollion entziffert wurden und damit mehr als jede Alphabetschrift, aber weniger als rein logographische Schriften wie etwa das Chinesische. Er ging also von einem gemischten, logo-syllabischen System aus.

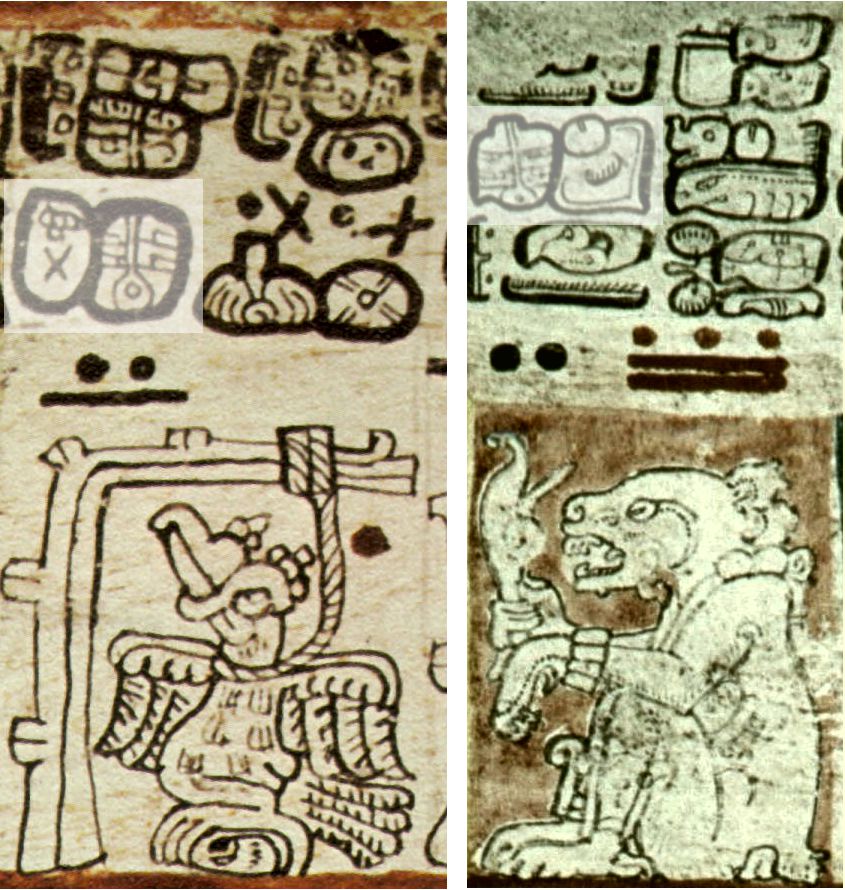

Seiner Meinung nach hatte Landa die syllabischen Zeichen der Struktur KV (Konsonant-Vokal) missverstanden, als Indiz nahm der die verschiedenen Zeichen für einen "Buchstaben" und die wenigen Belege von KV-Zeichen (wie dem "CU"). Basierend auf der 1897 erschienenen Arbeit von Paul Schellhas zu den Göttergestalten in den Handschriften begann Knorosow, Bild und Text zu korrelieren und lexikalisch zu begründen. In einer Vignette des Madrider Codex erscheint die Figur eines Truthahns, der im yukatekischen Maya kutz heißt. Im zugehörigen Text erscheint Landas "CU"-Zeichen (= ku gemäß kolonialspanischer Orthographie) plus ein unbekanntes Zeichen. Basierend auf einer angenommenen Vokalharmonie mit ku postulierte Knorosow den Lautwert tzu um den auslautenden Konsonanten von kutz zu schreiben. Er testete diese Hypothese mit einem Hieroglyphenblock im Dresdener Codex, der mit dem Abbild eines Hundes, tzul auf Yukatekisch einhergeht. Während das erste Zeichen das gleiche tzu ist, musste also das zweite den syllabischen Lautwert lu haben. Tatsächlich entspricht dieses zweite Zeichen einem der beiden "L" in Landa. Auf diese Weise konnte Knorosow weitere Silbenzeichen identifizieren.

Mit ikonographischen Vergleichen kann Knorosow sogar Logogramme semantisch isolieren und mit yukatekischen Wörterbüchern auch sprachlich annähernd beschreiben. Er entdeckt dabei auch das Prinzip der phonetischen Komplementierung, bei dem Silbenzeichen als Lesehilfen dienen (etwa CHAN-na für chan, "Himmel").

Allerdings war die Methode nicht unproblematisch, da Schreibungen nicht unbedingt immer synharmonisch (also KV1-KV1) sein mussten, sondern auch disharmonisch (also KV1-KV2) erscheinen konnten. Trotz kurzfristiger englischer Übersetzungen seiner Arbeiten in amerikanischen Zeitschriften blieb Knorosows Arbeit durch reale und mentale Mauern zwischen Ost und West lange vernachlässigt, insbesondere bekämpft durch Eric Thompson.

Der historische Ansatz

Einen anderen Ansatz als Knorosow verfolgte die Exilrussin Tatiana Proskouriakoff, die am Peabody Museum der Harvard University angestellt war. In einem 1960 publizierten Artikel konnte sie erstmals darlegen, dass zumindest die steinernen Monumentalinschriften historische Daten aus dem Leben von Herrschern beinhalten. Obwohl sie Knorosows Ansatz ablehnte, musste selbst Eric Thompson anerkennen, dass er mit seiner Einschätzung, die Inschriften würden nur astronomischen Inhalt hatten, falsch lag.

Anhand eines Stelenprogramms in der Fundstätte Piedras Negras, welches verschiedene Herrscher porträtiert, arbeitete Proskouriakoff ein Datumsmuster mit zwei Schlüsselhieroglyphen heraus. Anhand einer Seriation konnte sie zeigen, dass die erste Hieroglyphe immer die früheste ist, die mit einem Herrscher assoziiert ist, während die zweite jeweils immer 10-30 Jahre später liegt, aber immer nach dem letzten Datum des vorangegangen Herrschers. Sie schloss korrekt, dass diese beiden Ausdrücke Geburt und Inthronisation bezeichnen, auch wenn eine sprachliche Lesung noch nicht gegeben war.

In weiteren Arbeiten konnte Proskouriakoff den historischen Ansatz weiter präzisieren, unterstützt durch die Arbeiten anderer Forscher. So konnte der Deutschmexikaner Heinrich Berlin 1958 darlegen, dass die Namensphrase eines Herrschers immer von einer Hieroglyphe von fixer Struktur mit einem variablen Element gefolgt wurde, das von Ort zu Ort variiert. Er nannte dies "Emblemhieroglyphe" und sah darin den Namen des jeweiligen Stadtstaats und ein Hilfsmittel zur Rekonstruktion politischer Organisation.

Die Früchte einer neuen Generation

Nachdem Knorosows Arbeiten im Westen bekannt geworden waren, studierten gleichzeitig einige junge Studenten und Doktoranden an der Harvard University, an der auch Proskouriakoff angestellt war. Dieser Nachwuchs, unter ihnen David Kelley und Michael Coe, war den neuen Entwicklungen gegenüber sehr offen. Inbesondere Kelley wand den phonetischen Ansatz erstmals auf die Steininschriften an und konnte erfolgreich neue Zeichen sprachlich entziffern, eine Arbeit die 1976 im Werk Deciphering the Maya Script kulminierte und ein allgemeines Umdenken einleitete.

Ein zweiter Zündfunke für die Weiterentwicklung der Mayaschriftforschung war die erste Mesa Redonda in Palenque in 1973, organisiert von der Kunstlehrerin Merle Greene Robertson, die bereits seit einigen Jahren in der nahegelegenen Ruinenstätte gleichen Namens Inschriften dokumentierte. Hier diskutierten zum ersten Mal Archäologen, Epigraphiker, Kunsthistoriker und begeisterte Laien zusammen. Neben Floyd Lounsbury, der als Mathematiker und Linguistik bedeutende Arbeiten zur Mythologie von Palenque beisteuerte, aber auch zwei Jahre zuvor Berlins Emblemhieroglyphen sprachlich entziffern konnte, nahmen noch die Grafikerin Linda Schele und statt David Kelley sein Student Peter Mathews teil. Ihr nachhaltiger Beitrag bestand darin, die Dynastiegeschichte von Palenque aufgearbeitet zu haben, die Lebensdaten und Namen von sechs aufeinanderfolgenden Herrschern - innerhalb eines Nachmittages. Wenig später konnte diese Gruppe in Washington die frühe Geschichte Palenques zurück ins Licht holen.

Diese Arbeiten lieferten nicht nur neue biographische Ausdrücke, welche die beiden "Ereignishieroglyphen" von Proskouriakoff ergänzten, sondern auch Verwandschaftsausdrücke und vieles mehr. Gleichzeitig konnte menschliche Geschichte in die der Götter eingebettet werden, wie in nachfolgenden Mesas Redondas dargelegt. Viel wichtiger aber war die Erkenntnis, dass Texte ganzheitlich analysiert werden mussten und damit erste Schritte zur Rhetorik, Syntax und Morphologie des Klassischen Maya getan wurden. Ab 1978 fanden neueste Erkenntnisse der Mayaschrift durch die jährlichen von Linda Schele initiierten Maya Meetings eine weitere Verbreitung in Fachkreisen.

Die Entzifferung der Mayaschrift kam ab den späten 1970er Jahren mit großen Schritten voran. Ein weiterer Meilenstein war 1979 die Tagung Phoneticism in Maya Hieroglyphic Writing in Albany, die Epigraphiker unter Federführung von Linguisten vereinte. Hier wurden erstmals Methoden der historischen und komparativen Linguistik und Graphematik auf die Mayaschrift angewandt. Eines der Ergebnisse der Tagung war erstmals ein Raster der KV-Silbenzeichen, das bis heute erweitert wird. Mit der gleichen Methode wie einst Knorosow konnte etwa David Stuart 1987 das Syllabar gleich um zehn Zeichen und dessen Varianten erweitern.

Die Epigraphik der Moderne

Heute ist ein guter Teil der Mayaschrift lesbar, laufende Entzifferungen lassen nicht nur unser Textverständnis anwachsen, sondern ermöglichen uns auch tiefere Einblicke in die Kultur der klassischen Maya. Auch wenn es nach wie vor wichtig ist, den Lautwert von Zeichen zu erschließen, hat sich der Fokus der Epigraphik verlagert und weiterentwickelt.

Ein verbessertes Verständnis von Schrift und Sprache ermöglicht tiefere Einsichten hinsichtlich der Sprachentwicklung und -geographie, orthographischen Mechanismen und zugrunde liegenden kognitiven Prozessen und damit auch phonologischen Charakteristika der geschriebenen Sprache. Wie verschiedene Arbeiten von Forschern wie Nikolai Grube, Stephen Houston, Alfonso Lacadena, John Robertson, David Stuart oder Søren Wichmann gezeigt haben, ist das "Klassische Maya" kein monolithischer Block. Besonders die Studien The Language of Classic Maya Inscriptions und Quality and Quantity in Glyphic Nouns and Adjectives von Anfang der 2000er Jahre, sowie der Sammelband The Linguistics of Maya Writing haben wegweisende Erkenntnisse geliefert und den Weg für die weitere Forschung bereit.

In ihrem über 1500-jährigen Verwendungszeitraum hat die Mayaschrift neue Zeichen hervorgebracht, während alte außer Gebrauch gerieten. Die Schriftsprache war Veränderungen aus den gesprochenen Sprachen unterworfen, die sich mittlerweile auch besser zeitlich und genetisch zuordnen lassen. Die Datierung vieler Inschriften ist dabei von größtem Wert. Epigraphischer und linguistischer Erkenntnisgewinn sind dabei rückgekoppelt und bringen sich gegenseitig vorwärts. Viele Fragestellungen, vor allem im Detail bleiben aber nach wie vor problematisch oder sind noch ungelöst, manche werden vielleicht nie beantwortet werden können.

Seiner Zeit weit voraus schrieb Cyrus Thomas 1892: "Is the Maya writing phonetic? [...] This statement I firmly believe I can maintain [...]." Mit jedem neuen Forschungsergebnis kann diese Aussage weiter unterstrichen werden.