und Wörterbuch

des Klassischen Maya

Yokib chanch’e’en, “el Cielo y el Pozo de Yokib”: historia sagrada y espacios primordiales de Piedras Negras

Research Note 18

DOI: https://doi.org/10.20376/IDIOM-23665556.21.rn018.en

Sara Isabel García Juárez (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM))

Resumen. Entre los años 687 y 692, K’inich Yo’nal Ahk II, gobernante de Piedras Negras, emprendió y concluyó una remodelación radical de la Acrópolis y la Plaza del Grupo Oeste, el chanch’e’en de Yokib. Consagró e inauguró esta obra arquitectónica en la conclusión del K’atun 8 Ajaw (9.13.0.0.0, 8 Ajaw 8 Woh, 16 de marzo de 692 d.C.). Frente a la Estructura J-4 erigió el Altar 1, escultura excepcional por sus grandes dimensiones y larga inscripción glífica. El monumento registra una cadena de acontecimientos míticos, legendarios e históricos que, junto con una fecha futura, abarca 7,906 años. Todos los sucesos contenidos en ese largo periodo tuvieron lugar en el chanch’e’en de Yokib, ya sea en sus edificios, montañas, o corrientes acuáticas. Esta visión de la historia primordial de Piedras Negras mostró la naturaleza sagrada del asentamiento a través de las eras. Después, un panel y siete estelas fueron erigidos periódicamente en la Estructura J-4, frente al altar, como testimonio de los cultos periódicos dedicados a los antepasados y deidades tutelares, y de la perdurabilidad y esencia divina del chanch’e’en.

Introducción

En 9.12.14.13.1, 7 Imix 19 Paax (3 de enero de 687 d.C.) K’inich Yo’nal Ahk II, con tan sólo 23 años de edad, se entronizó. Tres meses después, en 9.12.15.0.0, 2 Ajaw 13 Sip (12 de abril de 687 d.C.), erigió la Estela 6, que mandó colocar sobre la terraza inferior de la Estructura J-4. Dicho monumento fue el primero de un proyecto escultórico de largo alcance temporal y arquitectónico que conmemoró los orígenes sagrados del señorío, la ciudad y el linaje gobernante.

Decidido a transformar el espacio construido, el joven dignatario emprendió la remodelación del paisaje arquitectónico del centro ceremonial de Yokib, proyecto que se propuso recrear escenarios, espacios y acontecimientos del Tiempo Primordial. Pero, para concretarlo, sólo contaba con cinco tunes (4.93 años), ya que la obra debía ser consagrada e inaugurada en la ya inminente conclusión del K’atun 8 Ajaw, 9.13.0.0.0, 8 Ajaw 8 Woh (16 de marzo de 692 d.C.).

I. La proyección del espacio primordial durante el K’atun 8 Ajaw

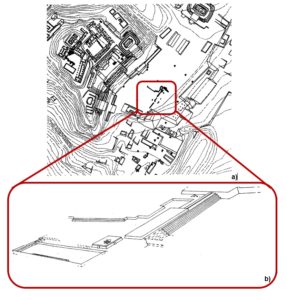

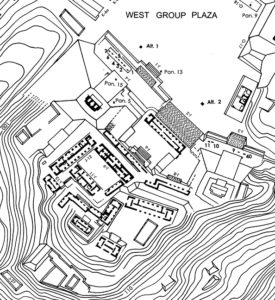

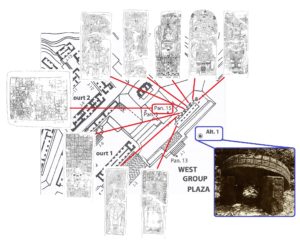

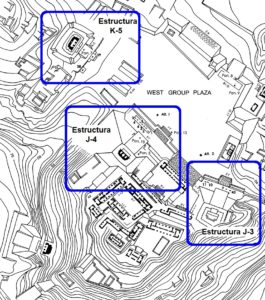

El espacio elegido por K’inich Yo’nal Ahk II para plasmar su visión del Mundo Primordial fue la Acrópolis y la Plaza del Grupo Oeste, el chanch’e’en de Yokib. Quizá, la elección de este espacio se debió a que, bajo esos dos conjuntos, se encontraba sepultada la “Acrópolis Antigua” de la ciudad, construida durante el Clásico Temprano (ca. 510 d.C.) (Figura 1) (Garrido 1998; 1999).

Es muy posible que durante el reinado de K’inich Yo’nal Ahk II amplios sectores de la zona central de la Acrópolis hayan sido cubiertos con inmensos volúmenes de relleno y muros de mampostería, lo que habría tenido como consecuencia una drástica modificación del paisaje arquitectónico (Houston et al. 2005a).

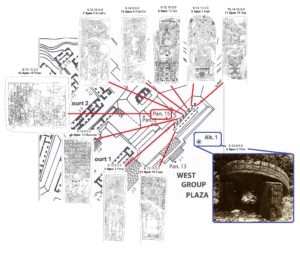

El edificio más eminente dentro de esta nueva configuración arquitectónica fue la Estructura J-4 (Figura 2), situada en el extremo noreste de la Acrópolis. Tiene una elevación de 28 m sobre el nivel de la Plaza del Grupo Oeste y fue construida sobre una plataforma basal (Estructura J-1). Posee un templo de tres cámaras y tiene varias escalinatas adosadas que conducen a los patios 1 y 2 de la Acrópolis (Escobedo 1997:67). (1)

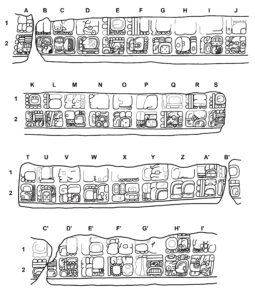

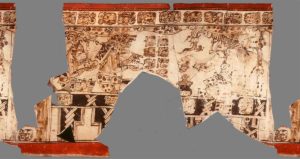

Como ya se mencionó previamente, K’inich Yo’nal Ahk II mandó colocar la Estela 6 sobre la terraza inferior de la Estructura J-4. Luego ordenó labrar el Altar 1, (2) mismo que fue colocado sobre la Plaza del Grupo Oeste, frente a la Estructura J-4. Después, sobre dicha terraza, erigió siete estelas más. Finalmente, sobre las escalinatas de ese mismo edificio, mandó colocar el Panel 15 (Figura 3) (Houston y Arredondo Leiva 2001:217-226).

El Altar 1 fue labrado para conmemorar el K’atun 8 Ajaw (9.13.0.0.0, 8 Ajaw 8 Woh, 16 de marzo de 692). Su narrativa registra una sucesión de acontecimientos míticos, legendarios e históricos, mismos que ocurrieron en el chanch’e’en de Yokib, antes, durante y después de la Fecha Era. Este discurso fue creado por K’inich Yo’nal Ahk II con el fin de mostrar la presencia de los dioses, los gobernantes legendarios y los jerarcas históricos en el chanch’e’en de Yokib, y hasta los entornos naturales más representativos de la geografía sagrada del señorío.

II. El Tiempo Primordial en la ciudad de Yokib: la proyección de un Tiempo Perfecto

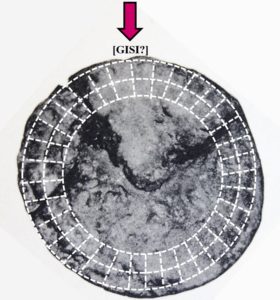

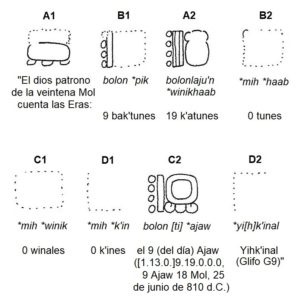

La inscripción del Altar 1 comenzaba en la cara superior del monumento, en los cartuchos situados en la sección periférica, hoy muy erosionados. La autora considera que en esa parte estuvieron labrados alrededor de 68 cartuchos glíficos; el Glifo Introductor de la Serie Inicial (GISI) quizá estuvo registrado en la parte central superior del anillo de cartuchos (Figura 4).

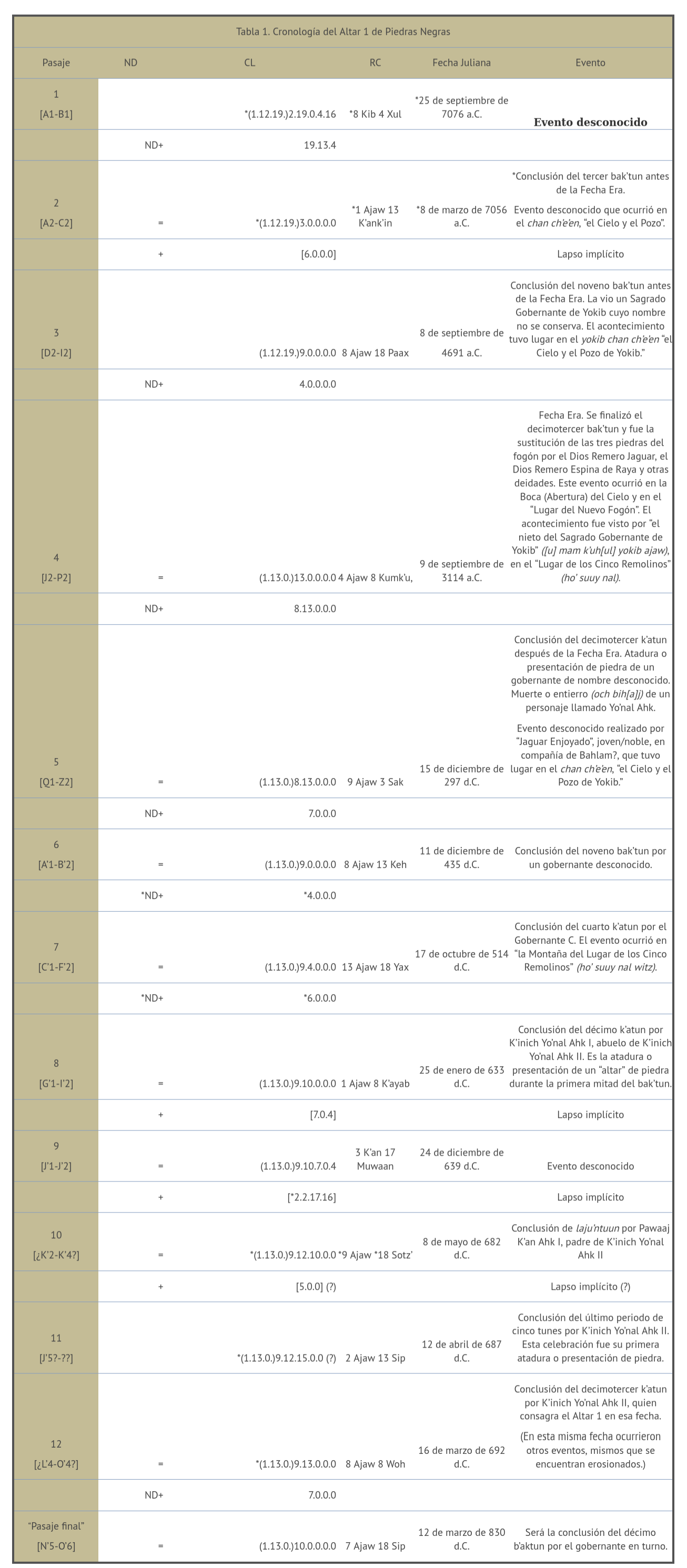

A pesar de esta lamentable pérdida de información, la siguiente sección del texto glífico, ubicada en el canto del altar, está mucho mejor conservada (Figura 5). El primer pasaje visible (A1-B1) se remonta 9,000 años hacia el pasado, en la fecha *(1.12.19.)2.19.0.4.16, 8 Kib 4 Xul (25 de septiembre de 7,076 a.C.), misma que fue reconstruida por la autora (García Juárez 2019:135-147). No se conserva el registro del evento acaecido, que posiblemente estuvo consignado en la cara superior del altar. No obstante, a juzgar por la fecha tan remota, debió ser un suceso perteneciente a la dimensión del tiempo y el espacio mítico (Tabla 1).

Posteriormente, se encuentra un Número Distancia positivo (ND+) de 19.13.4 que conduce a la fecha *(1.12.19.)3.0.0.0.0, 1 Ajaw 13 K’ank’in (8 de marzo de 7,056 a.C.), también reconstruida por la autora (García Juárez 2019:135-147). (3) Se desconoce el evento ocurrido, pero la inscripción indica que tuvo lugar en el chanch’e’en, “el Cielo y el Pozo”. Este espacio seguramente fue el sitio que en el Tiempo Primordial fue el “centro del mundo”, mismo que en el tiempo histórico conservó tal carácter como el centro cívico-ceremonial de Yokib. La Acrópolis y la Plaza del Grupo Oeste, aunque fueron espacios del Tiempo Histórico, corpóreos y tangibles, en la dimensión mítica se constituyeron como la imagen arquitectónica del chanch’e’en del Tiempo Primordial. En esa dimensión adquirieron características divinas, permeadas de materia sutil e imperceptible, ya que se tornó en el ámbito reservado a los seres sobrenaturales (López Austin 2015:12-13).

En el Pasaje 3, K’inich Yo’nal Ahk II menciona que en la RC 8 Ajaw 18 Paax [(1.12.19.)9.0.0.0.0, 8 de septiembre de 4691 a.C.] “se terminaron nueve bak’tunes” (tzutz[uu]y bolon pik), evento que fue visto (yilaaj) por un “Sagrado Gobernante de Yokib” (k’uh[ul] yokib ajaw), cuyo nombre se encuentra erosionado (G1-H1). Dicho evento ocurrió en el yokib chanch’e’en, “el Cielo y el Pozo de Yokib” (Stuart y Houston 1994:34). Cabe preguntarse quién fue ese gobernante que atestiguó dicho acontecimiento mítico. Es posible que haya sido un jerarca ancestral, aunque es más probable que K’inich Yo’nal Ahk II haya observado este suceso mítico mediante un largo viaje en el tiempo, tal como fue el caso de K’inich Janaahb Pakal, gobernante de Palenque, quien viajó al pasado mítico para presenciar la conclusión del decimosegundo bak’tun en (1.12.19.)12.0.0.0.0, 5 Ajaw 18 Mol, 9 de junio de 3,508 a.C. (Bernal 2011: 94-95).

Es importante destacar que los pasajes 2 y 3 poseen las fechas tzolk’in 1 Ajaw y 8 Ajaw, respectivamente, pareja de días que fue significativa en algunos episodios míticos palencanos. (4) La pareja de fechas 1 Ajaw-8 Ajaw tuvo una profunda significación en los escenarios temporales míticos, ya que se consideraron días sagrados asociados con el nacimiento de entidades tutelares de las dinastías gobernantes (Bernal 2016).

III. La sustitución del fogón cósmico durante la Fecha Era (3,114 a.C.)

El siguiente acontecimiento consignado por K’inich Yo’nal Ahk II corresponde a la Fecha Era (1.13.0.)13.0.0.0.0, 4 Ajaw 8 Kumk’u (9 de septiembre de 3,114 a.C.), día en el que los Dioses Remeros y otras deidades sustituyeron el k’o’b o fogón cósmico de tres piedras. La inscripción (J2-N1) parece señalar el nombre de cuatro entidades que participaron en la renovación del k’o’b. Dos de ellas son los Dioses Remeros, quienes colocaron una de las tres piedras del fogón. Los nombres de las otras dos entidades (N1) que pusieron las otras dos piedras, están destruidos: quizá fueron Ihk’ Naah Chaahk … y Naah Itzamnaaj, los dioses registrados en la Estela C de Quiriguá.

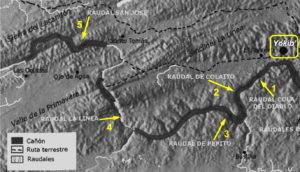

El Pasaje 4 del Altar 1 (M2-N2) señala que la sustitución del k’o’b ocurrió en la “Boca/Orilla del Cielo” y “el Lugar del Nuevo Fogón”. La primera toponimia puede estar asociada con el horizonte celeste, aunque es posible que su traducción también sea “Abertura del Cielo”. (5) Esta traducción apunta hacia la idea de una entrada al Mundo Superior, un espacio liminal que fungió como umbral de transición entre los ámbitos terrestre y celeste.Al final, el Pasaje 4 (O1-P2) refiere que la sustitución del fogón cósmico “la vio el nieto del Sagrado Gobernante de Yokib” (yil[a]jiiy [u] mam k’uh[ul] yokib ajaw), sin que se pueda definir a qué jerarca alude. (6) Este avistamiento ocurrió en el ho’ suuy nal, “El Lugar de los Cinco Remolinos”, (7) espacio de orígenes míticos que en el tiempo histórico fue percibido o visualizado como un tramo del río Usumacinta situado entre Piedras Negras y Boca del Cerro, donde se forman exactamente cinco raudales. Ellos son, de sur a norte, los de Cola del Diablo, Colaíto, Pepito, La Línea y San José, el más turbulento de todos (Figura 6).

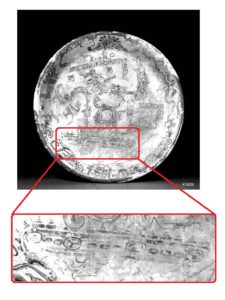

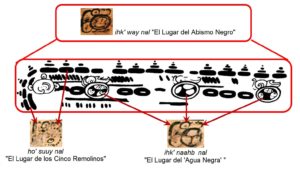

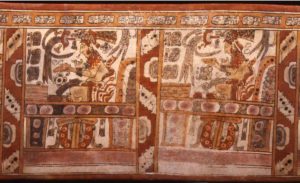

La escena y el texto glífico del “Plato Cósmico” hacen referencia a las aguas turbulentas del ho’suuynal (Figura 7). La inscripción de esta pieza refiere que en la fecha 13 Ok 8 Sotz’ “ocurrió la sagrada milpa?” (u[h]tiiy k’uh[ul] jinaaj?) [Doyle y Houston 2017], suceso que aconteció en “el Cielo y el Pozo del Abismo Negro, del Agua Negra y del Lugar de los Cinco Remolinos” (u[h]tiiy ihk’waynal ihk’naahbnal ho’suuynal chanch’e’en). En la escena del plato aparece el Dios Chak Xib Chaahk sobre una banda acuática que representa ese espacio en tinieblas. Uno de los elementos iconográficos que se observa en la banda acuática es un conjunto de cúmulos en espiral que afloran sobre una corriente de agua. Dicha banda dobla, en sus extremos, hacia abajo, dobleces que posiblemente representan remolinos (Figura 8). La toponimia ho’suuynal aparece mencionada en otros episodios míticos que relatan la creación de los “Seis Nuevos o Primeros Hombres” por dos entidades relacionadas con las artes y la escritura. Esta creación de la humanidad primigenia fue supervisada por el Dios D (Figura 9). (8)

La vinculación de este acontecimiento mítico con los raudales del río Usumacinta muestra que éstos fueron lugares significativos del chanch’e’en de Yokib. El tramo de aguas turbulentas que va de Cola del Diablo a San José fue visualizado como reflejo y resonancia histórica de ese lugar de creación mítica. Este lugar oscuro y acuoso también fue percibido como la región donde los gobernantes de Piedras Negras residían temporalmente cuando viajaban al pasado mítico. Desde ese lugar ellos observaban las acciones de los dioses y atestiguaban la transformación del Cosmos.

IV. El tiempo legendario e histórico: k’atunes armónicos y reflejos de entornos acuáticos primordiales en el chanch’e’en

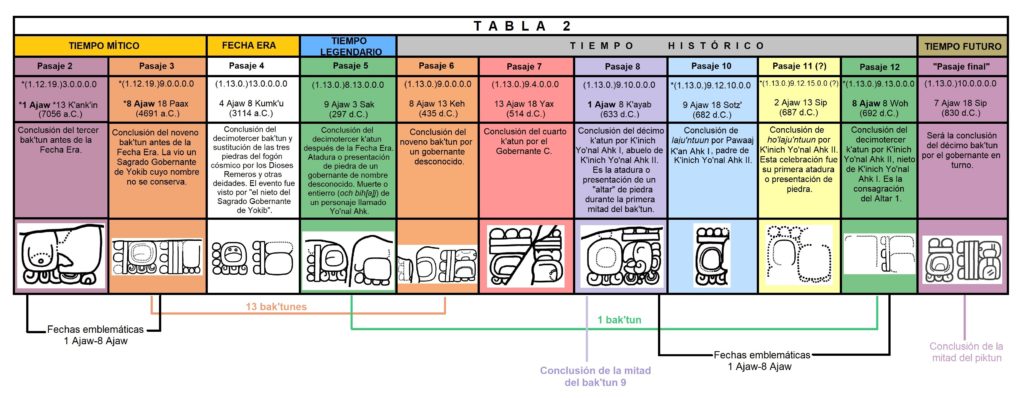

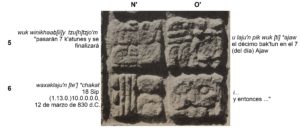

Tras una larga travesía temporal mítica, el Pasaje 5 del Altar 1 se traslada al tiempo histórico-legendario, y se ubica en la fecha (1.13.0.)8.13.0.0.0, 9 Ajaw 3 Sak (15 de diciembre de 297 d.C.). Dicha fecha es armónica con (1.13.0.)9.13.0.0.0, ya que entre ambas existe un intervalo de 1 bak’tun exacto (véase la Tabla 2). De esta manera, K’inich Yo’nal Ahk II estableció un ensamble calendárico entre el tiempo histórico-legendario y su presente (Escobedo y Houston 2002:137).

El Pasaje 5 indica que en la fecha (1.13.0.)8.13.0.0.0 “se finalizó el decimotercer k’atun y fue la atadura de piedra” (*tzu[h]tzaj uxlaju’n winikhaab k’alwaan u tuunil) de un gobernante cuyo nombre está erosionado. En esa misma fecha “entró al camino” (och bih[a]j) un arcaico mandatario llamado Yo’nal Ahk, que aquí llamaremos “El Antiguo”. En Piedras Negras, durante el reinado de K’inich Yo’nal Ahk II, la expresión och bih[aj] se usó para indicar la muerte o el entierro de un gobernante. (9) La inscripción indica (X1-Z1) que durante “la entrada al camino” de Yo’nal Ahk “El Antiguo” participaron otros dos personajes: “‘Jaguar Enjoyado’, joven/noble” y Bahlam? (Houston et al. 2003:225). Todo esto ocurrió en el chanch’e’en de Yokib.

Yo’nal Ahk “El Antiguo” fue un ancestro muy importante para K’inich Yo’nal Ahk II, ya que fue su homónimo. Esta correspondencia le permitió mostrar la filiación de su linaje gobernante con los espacios, sucesos y jerarcas del tiempo legendario quienes, a su vez, estaban vinculados con los demiurgos del tiempo mítico. Los reinados de los gobernantes legendarios fueron ponderados como la fase de transición entre la época mítica y la propiamente histórica. Un esquema semejante se observa en la historia dinástica de Palenque (Bernal 2011:174).

En la región del Usumacinta la fecha (1.13.0.)8.13.0.0.0 fue considerada paradigmática, pues estuvo asociada con la fundación de los linajes gobernantes. Por poner solamente un ejemplo, esa fecha también está registrada en el Panel Jeroglífico 3 de Pomoná (Martin y Grube 2008:140).

Continuando con el Altar 1, el Pasaje 6 señala que en (1.13.0.)9.0.0.0.0, 8 Ajaw 13 Keh (11 de diciembre de 435 d.C.), “se concluyó el noveno bak’tun”. Esta conclusión es un reflejo de la que ocurrió en el tiempo mítico, en (1.12.19.)9.0.0.0.0, 8 Ajaw 18 Paax (8 de septiembre de 4,691 a.C.). El intervalo que existe entre ambas es de 13 bak’tunes (véase la Tabla 2).

El Pasaje 7 indica que en (1.13.0.)9.4.0.0.0, 13 Ajaw 18 Yax (17 de octubre de 514 d.C.) “se concluyó el cuarto k’atun”, suceso que celebró el Gobernante C. (10)

La importancia de esta fecha para K’inich Yo’nal Ahk II quizá se debió a que marcó el inicio de una etapa histórica caracterizada por una plena configuración política. De acuerdo con el Altar 1, la conclusión de ese k’atun ocurrió en “la Montaña del Lugar de los Cinco Remolinos” (ho’suuynal witz), sitio que seguramente alude a un edificio que fue construido durante el Clásico Temprano, en tiempos del Gobernante C. Este edificio podría ser alguno de los que fueron erigidos en la “Acrópolis Antigua”, en el sector sureste de la Plaza del Grupo Oeste (Figura 1), mismos que fueron desmantelados y sepultados bajo 1 m de relleno cuando se reconfiguró el espacio urbano y ese sector se transformó en una amplia plaza hacia finales del siglo VI d.C., precisamente poco después del reinado del Gobernante C (Garrido 1998; 1999; Golden 2001:435). El ho’suuynal witz también podría referirse a una de las estructuras situadas en el Grupo Sur. (11)

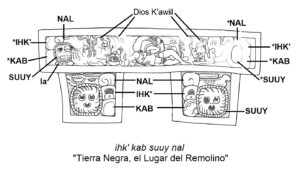

Es posible que la Estructura J-4, un edificio tardío, (12) haya recreado esta “montaña de remolinos”. Al respecto, llama la atención que en el lado posterior de la Estela 3 de Piedras Negras (Figura 13), una de las 8 estelas que conformaban el conjunto escultórico de J-4, se muestra a la señora Ixik Winikhaab Ajaw, consorte de K’inich Yo’nal Ahk II, sentada sobre una “banca” (te’em). El canto de la banca muestra un personaje, posiblemente el propio K’inich Yo’nal Ahk II, quien abraza una serpiente bicéfala (Figura 14). De las dos cabezas emerge el dios K’awiil. (13)

En los extremos de la escena se encuentran otras dos serpientes de cuyas fauces también salen cabezas de K’awiil. El cuerpo de ambos ofidios está formado por la expresión glífica ihk’ kab suuy nal, “Tierra Negra, el Lugar del Remolino”. Cada uno de los soportes también muestra un cartucho glífico con la mencionada toponimia. Es posible que ihk’ kab haya sido el nombre de uno de los cinco torbellinos del ho’ suuy nal. Este torbellino fue personificado bajo el aspecto de una serpiente. (14) Quizá la Estructura J-4 representó el ho’ suuy nal witz, “la Montaña del Lugar de los Cinco Remolinos”.

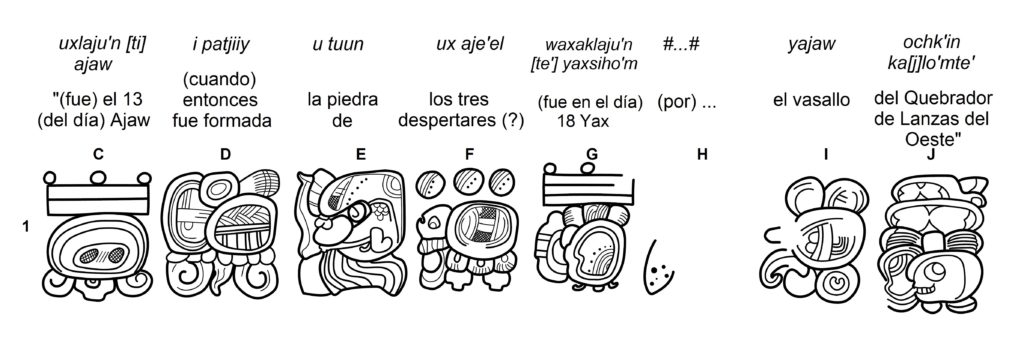

El Pasaje 8 del Altar 1 señala que en (1.13.0.)9.10.0.0.0, 1 Ajaw 8 K’ayab (25 de enero de 633 d.C.), “se finalizó el décimo k’atun” (tzutz[uuy] u laju’n winikhaab) y que fue la “atadura o presentación” (k’alwaan) de un “altar de piedra” (15) durante “la primera mitad del bak’tun” (naah lamil pik). El nombre del gobernante que celebró esta conclusión de periodo está perdido, pero sabemos que se trató de K’inich Yo’nal Ahk I (603-639). Esa conclusión de k’atun fue la primera y única que conmemoró este gobernante, quien fue abuelo de K’inich Yo’nal Ahk II. (16)

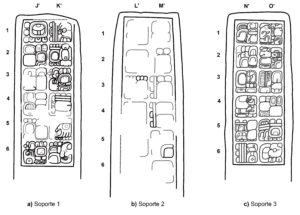

La inscripción del altar prosigue en el soporte 1, donde comienza el Pasaje 9 (Figura 15). Éste consigna la fecha (1.13.0.)9.10.7.0.4, 3 K’an 17 Muwaan (24 de diciembre de 639 d.C.). El evento referido está erosionado, pero sabemos que ocurrió durante el reinado de Pawaaj K’an Ahk I (639-686), padre de K’inich Yo’nal Ahk II. El Pasaje 10 está destruido, sin embargo, se observa una fecha tzolk’in erosionada que muestra un numeral 9. La autora reconstruye esta fecha como *(1.13.0.)9.12.10.0.0, 9 Ajaw 18 Sotz’ (8 de mayo de 682 d.C.) (García Juárez 2017). En ese día Pawaaj K’an Ahk I celebró el laju’ntuun.

El Pasaje 11 está muy dañado y yo considero que comenzaba en el cartucho J’5 donde se encuentra una RC muy erosionada. Reconstruyo esta fecha como *(1.13.0.)9.12.15.0.0, 2 Ajaw 13 Sip (12 de abril de 687 d.C.). Si bien esta reconstrucción es tentativa, existen otros argumentos que favorecen esta lectura, mismos que señalo a continuación. En el siguiente cartucho (K’5) se observan los glifos CHOK-[ji], (17) chok [ch’aaj], “aspersión de incienso”. (18) Los rituales de “aspersión de incienso” fueron comunes en Piedras Negras durante los finales de periodo, ejemplo de ello se encuentra en la Estela 40 de Piedras Negras. En este monumento (cartuchos C13-D18) se indica que durante la también conclusión del ho’laju’ntuun 9.15.15.0.0, 9 Ajaw 18 Xul (1° de junio de 746 d.C.) fue consagrado un edificio denominado “La Casa del 9 Ajaw 18 Xul” (*tu naah *bolon [ti] ajaw waxaklaju’n [te’] tzikin), espacio donde ocurrió “la aspersión de incienso de … Ahk … Pawaaj K’an Ahk, Sagrado Gobernante de Yokib, K’in Ajaw …” (u chok [ch’a]aj … ahk … pawaaj k’an ahk [k’uh(ul) yokib ajaw k’in ajaw …]). Parece ser que en Yokib el evento chok ch’a[aj] estuvo asociado con fechas de conclusión de ho’laju’ntuun, es por ello que la presencia de los glifos CHOK-[ji] en el Pasaje 11, sugieren que la fecha 9.12.15.0.0 debió estar registrada en el cartucho J’5.

La Estela 6 de Piedras Negras, indica que la celebración del ho’laju’ntuun 9.12.15.0.0 fue la primera conclusión de periodo que conmemoró K’inich Yo’nal Ahk II (u yax k’al tuun, “su primera atadura/presentación de piedra”).

V. La celebración del K’atun 8 Ajaw: la colocación del fogón cósmico y la demarcación de las entradas de la ciudad

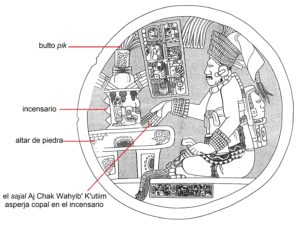

El Pasaje 12 estaba consignado en el Soporte 2, pero debido a que se encuentra muy erosionado no es posible señalar sus límites; sin embargo, los leves trazos del cartucho M’4 sugieren que estuvo registrada la fecha (1.13.0.)9.13.0.0.0, 8 Ajaw 8 Woh (16 de marzo de 692 d.C.). Esta fue la primera conclusión de k’atun que celebró K’inich Yo’nal Ahk II y fue en ese día cuando consagró el Altar 1. Posiblemente durante esta ceremonia el jerarca mandó colocar sobre ese monumento un incensario donde ardió el bulto pik (19) junto con el copal, de manera semejante a la escena del Altar 4 de El Cayo (Figura 16). El fuego que ardía sobre el incensario quizá representó el fogón cósmico renovado.

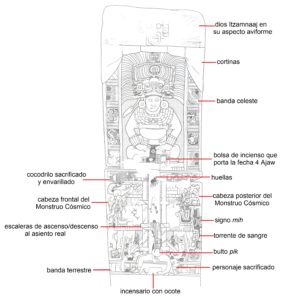

Seguramente se realizaron otros actos ceremoniales, tales como el sacrificio humano y la inmolación de un cocodrilo, reptil asociado con el culto al Monstruo Cósmico y a la renovación de la superficie terrestre. Estas prácticas rituales están documentadas en las escenas de las “estelas de nicho” de Piedras Negras, que representan eventos de conclusión de k’atun. Un ejemplo es la Estela 11, donde se observa a Pawaaj K’an Ahk II, hijo de K’inich Yo’nal Ahk II, celebrando la conclusión del K’atun 4 Ajaw (Figura 17) (Bernal Romero y Velásquez García 2010:210; Bernal Romero 2006:108-109, 164; García Juárez 2016:134-136).

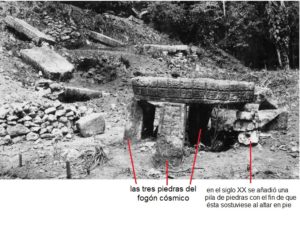

El Altar 1 representó el fogón cósmico cuyos tres soportes pétreos replicaron las tres piedras del fogón (Figura 18) [Escobedo y Houston 2002:137]. Su emplazamiento en la Plaza del Grupo Oeste representó el establecimiento del eje del chanch’e’en, ya que “el Lugar del Nuevo Fogón” fue un sitio asociado con los tres niveles del cosmos (Bernal Romero 2011:147). En el Grupo de las Cruces de Palenque, dichos niveles fueron representados con tres basamentos piramidales. El Templo de la Cruz simbolizó el ámbito celeste, el de la Cruz Foliada el entorno terrestre y el del Sol, el Mundo Subterráneo. De acuerdo con Escobedo y Houston (2002:137), es posible que este esquema arquitectónico palencano también haya sido aplicado en Piedras Negras, con los tres basamentos piramidales que delimitan la Acrópolis: las estructuras J-3, J-4 y K-5 (Figura 19).

Taube et al. (2010:23) piensan que “el Lugar del Nuevo Fogón” también estuvo asociado con la fundación de territorios orientados hacia los cuatro puntos cardinales, y con los orígenes de la institución del gobierno. La Acrópolis, el área palaciega del chanch’e’en de Yokib, fue la sede del poder real, en cuyos recintos se colocaron los tronos de los gobernantes. El más notable fue el Trono 1, situado en el Cuarto 1 de la Estructura J-6.

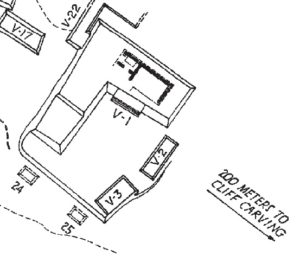

K’inich Yo’nal Ahk II destacó otros espacios urbanos que fueron significativos por su ubicación en las entradas del chanch’e’en. Unos 200 m al sureste de la Estructura V-2, en el Grupo Sur (Figura 20), existe un relieve labrado directamente sobre un escarpe rocoso (Roca Esculpida 2). Según Escobedo y Houston (2002:138), se encuentra “[…] sobre el banco de un arroyo temporal que pasa por los valles aún inexplorados hacia el este, hasta llegar al valle que se inunda de manera estacional en el núcleo sur de Piedras Negras.” Debajo del relieve se hallaron cinco nichos trabajados sobre la pared rocosa y arriba, uno más (Golden 1997:71-73).

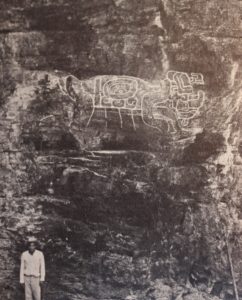

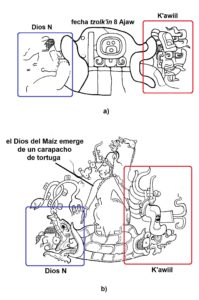

La Roca Esculpida 2 (Figura 21) seguramente fue tallada por órdenes de K’inich Yo’nal Ahk II, para conmemorar la conclusión del K’atun 8 Ajaw en (1.13.0.)9.13.0.0.0 (16 de marzo de 692) [Golden 1997:71-73]. La escena del relieve muestra un carapacho de tortuga en cuyo centro fue labrada la fecha 8 Ajaw. De los extremos del caparazón emergen el Dios N y el dios K’awiil (Figura 22a). Esta imagen está relacionada con el nacimiento del Dios del Maíz, ya que existen escenas en las que esta deidad surge de la parte superior del carapacho. Tal es el caso de un plato procedente de Tikal, donde se muestra al Dios del Maíz emergiendo de un caparazón de tortuga. De uno de los extremos emerge el Dios N, y del otro, el dios K’awiil (Figura 22b). Cabe recordar que, en efecto, según los textos palencanos, el demiurgo Ixiim Muwaan Mat, una advocación del Dios del Maíz, nació en un día 8 Ajaw (1.12.19.)12.19.13.4.0, 8 Ajaw 18 Tzek, (3 de enero de 3,120 a.C.). Ello indica que las celebraciones de los k’atunes 8 Ajaw fueron aniversarios de la fecha de nacimiento del Dios del Maíz y que las fechas 8 Ajaw de los pasajes 3 (8 Ajaw 18 Paax), 6 (8 Ajaw 13 Keh) y 12 (8 Ajaw 8 Woh) también fueron aniversarios del natalicio de dicha deidad.

La Roca Esculpida 2 se encontraba cerca de los campos de cultivo de Piedras Negras, ubicados en el valle sur. K’inich Yo’nal Ahk II habría mandado labrar la representación del carapacho a la vista de las milpas, quizá para transmitirles la fuerza renovadora del k’atun asociado con esa entidad.

Este relieve fue una extensión del programa escultórico que el gobernante emprendió en el chanch’e’en para celebrar esa emblemática fecha. Está situado en un acceso a la ciudad y “[…] habría indicado a los visitantes que estaban entrando al asentamiento real de Piedras Negras.” (Escobedo y Houston 2002:138). K’inich Yo’nal Ahk II marcó el acceso a “la ciudad construida” con un relieve tallado directamente sobre una formación rocosa natural. La elección del manto rocoso quizá se debió a que éste era vestigio de la materia pétrea primigenia del Tiempo Original. Colocada en una entrada a la ciudad, señaló a los visitantes que ingresaban a un espacio sagrado.

Otro relieve esculpido sobre el manto rocoso que posiblemente también fue realizado para celebrar la conclusión del K’atun 8 Ajaw es la “Roca de los Sacrificios” (Figura 23). Dicho relieve se ubica en la ribera del río Usumacinta, en el embarcadero, donde se accedía a la ciudad por la vía fluvial. La “Roca de los Sacrificios” está muy erosionada, pero conserva restos de un anillo de cartuchos glíficos y dos personajes sentados, uno frente al otro, por lo que debió ser parecida a la escena e inscripción de la cara superior del Altar 1. Las implicaciones simbólicas de este relieve labrado sobre un saliente rocoso que emerge del lecho fluvial es significativa por su vinculación con el río Usumacinta, elemento que era parte del paisaje primordial del chanch’e’en.

VI. La perdurabilidad del chanch’e’en de Yokib a través del tiempo

El k’o’b o fogón, materializado en los tres soportes del Altar 1, fungió como “aparato cósmico”. Mediante éste K’inich Yo’nal Ahk II pudo establecer contacto con los flujos temporales del pasado, pero también le permitió acoger los venideros (López Austin 2015:18). Después del K’atun 8 Ajaw, K’inich Yo’nal Ahk II erigió sus restantes monumentos en la Estructura J-4, y las dedicó en cada conclusión de ho’tuun (Figura 24). En la siguiente tabla se muestran las fechas en las cuales fueron consagrados dichos monumentos. Esta tabla también incluye las fechas del Altar 1 y la Roca Esculpida 2.

| Estela 6 | (1.13.0.)9.12.15.0.0 | 2 Ajaw 13 Sip | 12 de abril de 687 d.C. |

| Altar 1,Roca Esculpida 2 | (1.13.0.)9.13.0.0.0 | 8 Ajaw 8 Woh | 16 de marzo de 692 d.C. |

| Estela 2 | *(1.13.0.)9.13.5.0.0 | 1 Ajaw 3 Pohp | 18 de febrero de 697 d.C. |

| Estela 4 | *(1.13.0.)9.13.10.0.0 | 7 Ajaw 3 Kumk’u | 23 de enero de 702 d.C. |

| Estela 1Panel 15 | (1.13.0.)9.13.15.0.0 | 13 Ajaw 18 Paax | 28 de diciembre de 706 d.C. |

| Estela 3Estela 4 | (1.13.0.)9.14.0.0.0 | 6 Ajaw 13 Muwaan | 2 de diciembre de 711 d.C. |

| Estela 5 | (1.13.0.)9.14.5.0.0 | 12 Ajaw 8 K’ank’in | 5 de noviembre de 716 d.C. |

| Estela 7 | (1.13.0.)9.14.10.0.0 | 5 Ajaw 3 Mak | 10 de octubre de 721 d.C. |

| Estela 8 | ?(1.13.0.)9.14.15.0.0 | 11 Ajaw 18 Sak | 14 de septiembre de 726 d.C. |

K’inich Yo’nal Ahk II erigió la totalidad de sus monumentos en la Estructura J-4, posiblemente porque este edificio resguardó los restos de Pawaaj K’an Ahk I, su padre. Aunque también se debió a que fue un edificio situado en el centro del chanch’e’en. La importancia de este espacio para K’inich Yo’nal Ahk II fue tal que lo visualizó como un lugar imperecedero. Esta percepción se revela en el “pasaje final” del Altar 1, cuando el gobernante señala que en (1.13.0.)10.0.0.0.0 “se finalizará el décimo bak’tun” (Figura 25). Esta fecha permitió expresar, a nivel discursivo, que el chanch’e’en de Yokib seguiría existiendo en el tiempo futuro. K’inich Yo’nal Ahk II tuvo la certeza de que las generaciones venideras celebrarían el K’atun 7 Ajaw, con los rituales acostumbrados; de que renovarían el chanch’e’en, y de que harían un nuevo recuento de los sucesos acaecidos en la ciudad, así como de los jerarcas que gobernaron. Eso nunca ocurrió. La última fecha registrada en Yokib fue (1.13.0.)9.19.0.0.0, 9 Ajaw 18 Mol (25 de junio de 810 d.C.), tan sólo un k’atun antes de la esperada conclusión del décimo bak’tun (Figura 26). A pesar de que ese futuro no llegó como él lo esperaba, K’inich Yo’nal Ahk II seguramente vivió con esa convicción hasta el final de sus días, cuando finalmente murió a finales de agosto o principios de septiembre del año 729. Fue enterrado en el Patio 1 de la Acrópolis el 3 de septiembre de ese mismo año [(1.13.0.)9.14.18.0.5, 4 Chikchan 8 Sak] (Teufel 2004:169; García Juárez 2016:150-152).

Conclusiones

K’inich Yo’nal Ahk II concretó un amplio programa arquitectónico que fue consagrado en la conclusión del K’atun 8 Ajaw. Ese plan constructivo consistió en la remodelación de la Acrópolis y la Plaza del Grupo Oeste, el chanch’e’en de Yokib. La reconfiguración de los espacios urbanos también incluyó el tallado de dos relieves sobre el manto rocoso, mismos que fueron labrados en las entradas de la ciudad. La renovación de estos lugares fue realizada para rememorar los orígenes y la historia del chanche’e’n.

El Altar 1 de Piedras Negras, monumento que K’inich Yo’nal Ahk II consagró durante el K’atun 8 Ajaw, registró una sucesión de acontecimientos que ocurrieron en el tiempo mítico, legendario e histórico, proyectando uno más que habría de ocurrir en el futuro. Los eventos transcurren desde el año 7,076 a.C. hasta el 692 d.C., alargándose hasta la fecha futura en el año 830 d.C. Este rango temporal abarca 7,906 años. Todos los sucesos contenidos en ese largo periodo tuvieron lugar en el chanch’e’en de Yokib, ya sea en sus edificios, montañas o corrientes acuáticas.

En ese monumento, K’inich Yo’nal Ahk II refirió su visión retrospectiva de los orígenes de los gobernantes y del chanch’e’en de Yokib. Ello le permitió consignar la existencia de ese espacio y de los jerarcas de Yokib desde el tiempo mítico. Esos gobernantes o demiurgos atestiguaron las conclusiones de bak’tun y la transformación del Cosmos por los dioses durante la Fecha Era. Tales acontecimientos singulares dejaron una impronta y fueron replicados en el tiempo legendario e histórico; cada vez que ello ocurrió, se recrearon y propiciaron nuevamente las condiciones de tiempo y espacio en las que originalmente sucedieron. En el Altar 1 se consignaron las constantes resonancias de esos sucesos primordiales, lo que generó una red de relaciones simétricas y “en espejo”, visibles tanto en la argumentación calendárica, como en la espacial.

Los gobernantes del tiempo legendario sucedieron a los del tiempo mítico y el espacio donde ello ocurrió fue en el chanch’e’en. El escenario de ambas dimensiones temporales fue el mismo, pero su condición sagrada se transformó. Ahora las deidades ya no transitan en el chanch’e’en y los mandatarios que lo rigen, a pesar de su carácter sagrado, ya no son seres inmortales, pues están sujetos a los ciclos de la vida y la muerte. Es en el chanch’e’en de Yokib donde mueren y son enterrados los gobernantes. Por ello, a diferencia de un ser humano común los gobernantes fallecidos de Yokib adquirían una forma de existencia que, en la espiral del tiempo cíclico, los reunía con sus antepasados y deidades tutelares.

En el tiempo histórico el chanch’e’en fue el lugar donde los jerarcas del linaje de Yokib, celebraron las conclusiones de k’atun, laju’ntuun o ho’tuun, periodos temporales que, en menor escala, también fueron renovaciones del cosmos. Los antepasados de K’inich Yo’nal Ahk II así lo hicieron. El discurso del altar registra que el abuelo y el padre del gobernante conmemoraron mitades de periodo. El vínculo significativo que tuvo K’inich Yo’nal Ahk II con su abuelo se reflejó en la argumentación calendárica, que mostró la unión de la pareja de fechas 1 Ajaw-8 Ajaw, que corresponden a las fechas de la primera conclusión de k’atun que ambos celebraron.

Sólo en determinados tiempos la esencia divina que permeaba el chanch’e’en, los seres y deidades que transitaban en él retornaron. En el K’atun 8 Ajaw el umbral se abrió y permitió la entrada al Dios del Maíz, la deidad que aparentemente rigió ese periodo.

El chanch’e’en también fue visualizado en el tiempo futuro, en el año 830 d.C., pero el señorío de Yokib colapsó alrededor del 810 d.C. después de una catastrófica guerra contra Yaxchilán. La orgullosa dinastía de Yokib desapareció y los incensarios no volvieron a arder más. Las prácticas rituales fueron olvidadas y se perdió la cuenta de los k’atunes. El sitio fue abandonado para siempre, pero los vestigios del chanch’e’en de Yokib aún permanecen y, de alguna manera, la ciudad sagrada sigue viva, con su fogón imperecedero, que todavía yace en la Plaza del Grupo Oeste.

Agradecimientos

Agradezco a Nikolai Grube por haber leído este trabajo y haberme permitido publicarlo en las Research Notes del proyecto Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya. De igual manera, agradezco a Christian Prager por haberme facilitado su fotografía de la Roca de los Sacrificios de Piedras Negras y por su valiosa colaboración en la edición de este artículo. Asimismo, estoy agradecida con Elisabeth Wagner por su minuciosa revisión de este trabajo y por efectuar los cambios necesarios para su publicación.

Deseo expresar mi gratitud también con Simon Martin por haberme concedido el permiso de usar su dibujo de un vaso de procedencia desconocida. También agradezco a Cynthia Mackey, de la Office of Rights and Reproductions, delPeabody Museum of Archaeology and Ethnology at Harvard University, por haberme ayudado de manera eficaz en la obtención de los permisos de los dibujos y las fotografías que fueron usados para esta publicación. De igual manera, estoy en deuda con Alessandro Pezzati, director de los Penn Museum Archives, de la University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, por haberme dado los permisos para publicar las fotografías 17035 y 15515. Del mismo modo, deseo mostrar mi gratitud a la Carnegie Institution for Science por haberme permitido publicar las fotografías del gran mayista Sylvanus G. Morley. Finalmente, pero no por ello menos importante, deseo expresar mi gratitud a Guillermo Bernal por sus valiosas observaciones sobre la lectura de algunos episodios del Altar 1 y sus sinceras opiniones sobre los bocetos iniciales de los dibujos del Altar 1 que realicé.

Bibliografía

Arzápalo Marín, Ramón (ed.)

1995 Calepino de Motul: Diccionario Maya-Español. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

Bernal Romero, Guillermo

2006 El trono de K’inich Ahkal Mo’ Nahb’: una inscripción glífica del Templo XXI de Palenque. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

2011 El señorío de Palenque durante la Era de K’inich Janaahb’ Pakal y K’inich Kan B’ahlam (615-702 d.C.). Tesis Doctoral. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

2016 La escena del Tablero del Palacio: ubicación de sus ruedas calendáricas en el sistema de Cuenta Larga. Reportes de Investigación Epigráfica del Centro de Estudios Mayas 4. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

Bernal Romero, Guillermo y Erik Velásquez García

2010 El antiguo futuro del k’atun: imagen, texto y contexto de las profecías mayas. En El Futuro. XXXI Coloquio Internacional de Historia del Arte, editado por Alberto Dallal, pp. 203-233. Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

Boot, Erik

2006 What happened on the date 7 Manik 5 Uo? An analysis of text and image on Kerr Nos. 0717, 7447, and 8457. Wayeb Notes 21. Documento electrónico. http://www.wayeb.org/notes/wayeb_notes0021.pdf

Chinchilla Mazariegos, Oswaldo

2011 Imágenes de la Mitología Maya. Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

De la Garza, Mercedes, Guillermo Bernal Romero y Martha Cuevas García

2012 Palenque-Lakamha’: Una presencia inmortal del pasado indígena. Fondo de Cultura Económica; El Colegio de México, México, D.F.

Doyle, James y Stephen D. Houston

2017 The Universe in a Maya Plate. Maya Decipherment: Ideas on Ancient Maya Writing and Iconography. Documento electrónico. https://decipherment.wordpress.com/2017/03/04/the-universe-in-a-maya-plate/

Escobedo, Héctor L.

1997 PN 7: Excavaciones en el Templo de la Estructura J-4. En Proyecto Arqueológico Piedras Negras. Informe Preliminar No. 1. Primera Temporada, 1997, editado por Héctor L. Escobedo y Stephen D. Houston, pp. 67-69. Brigham Young University, Provo, UT; Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

Escobedo, Héctor L. y Stephen D. Houston (eds.)

1999 Proyecto Arqueológico Piedras Negras. Informe Preliminar No. 3. Tercera Temporada, 1999. Brigham Young University, Provo, UT; Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala. Documento electrónico. http://www.famsi.org/research/piedras_negras/pn_project/PN_Informe_1999.pdf

Escobedo, Héctor L. y Stephen D. Houston

2002 Arqueología e Historia en Piedras Negras, Guatemala: síntesis de las temporadas de campo de 1997-2000. En Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001, editado por Juan Pedro Laporte, Héctor Escobedo y Bárbara Arroyo, pp. 135-144. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala. Documento electrónico. http://www.asociaciontikal.com/pdf/11-01%20-%20Escobedo%20y%20Houston%20-%20en%20PDF.pdf

Fernández, Fabian G., Kristofer D. Johnson, Richard E. Terry, Sheldon Nelson y David Webster

2005 Soil Resources of the Ancient Maya at Piedras Negras, Guatemala. Soil Science Society of America Journal 69(6):2020-2032.

García Juárez, Sara Isabel

2016 La historia de Piedras Negras a través de sus inscripciones jeroglíficas: auge y ocaso del linaje de las tortugas. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

2017 Un comentario preliminar sobre el arreglo calendárico del Altar 1 de Piedras Negras. Manuscrito.

2019 Los albores míticos e históricos del señorío maya de Yokib: textos jeroglíficos y evidencias arqueológicas. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México, México, Ciudad de México.

Garrido, Lilian

1998 PN12: Excavaciones de sondeo en la Plaza del Grupo Oeste. En Proyecto Arqueológico Piedras Negras. Informe Preliminar No. 2. Segunda Temporada, 1998, editado por Héctor L. Escobedo y Stephen D. Houston, pp. 55-81. Brigham Young University, Provo, UT; Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

1999 PN 12: Excavaciones en la Plaza del Grupo Oeste. En Proyecto Arqueológico Piedras Negras. Informe Preliminar No. 3. Tercera Temporada, 1999, editado por Héctor L. Escobedo y Stephen D. Houston, pp. 21-36. Brigham Young University, Provo, UT; Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

Golden, Charles W.

1997 PN 8: Exploraciones en el Petroglifo de la Tortuga. En Proyecto Arqueológico Piedras Negras. Informe Preliminar No. 1. Primera Temporada, 1997, editado por Héctor L. Escobedo y Stephen D. Houston, pp. 71-73. Brigham Young University,Provo, UT; Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

2001 El fin de la Acrópolis Temprana de Piedras Negras, Guatemala: Preguntas sobre el significado de la terminación arquitectónica. En XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2000, editado por Juan Pedro Laporte, Ana Claudia Suasnávar y Bárbara Arroyo, pp. 435-448. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

Hopkins, Nicholas A., J. Kathryn Josserand y Ausencio Cruz Guzmán

2008 A Chol (Mayan) Vocabulary from 1789. International Journal of American Linguistics 74(1):83-113.

2011 A Historical Dictionary of Chol (Mayan): The Lexical Sources from 1789 to 1935. Jaguar Tours, Tallahassee, FL.

Documento electrónico. http://www.famsi.org/mayawriting/dictionary/hopkins/CholDictionary2010.pdf

Houston, Stephen D. y Ernesto Arredondo Leiva

2001 PN 48: Excavaciones en la Estructura J-4 y en la Plataforma J-1. En Proyecto Arqueológico Piedras Negras. Informe Preliminar No. 4. Cuarta Temporada, 2000, editado por Héctor L. Escobedo y Stephen D. Houston, pp. 217-226. Brigham Young University, Provo, UT; Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

Houston, Stephen D., Héctor Escobedo, Mark Child, Charles Golden y René A. Muñoz

2003 The Moral Community: Maya Settlement Transformation at Piedras Negras, Guatemala. En The Social Construction of Ancient Cities, editado por Monica Smith, pp. 212-253. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.

Houston, Stephen D., Héctor Escobedo, Mark Child, Charles Golden, Richard Terry y David Webster

2005a El Proyecto Piedras Negras: Informe Preliminar de la Temporada de Campo 2000. En la tierra de los Señores Tortuga: Investigaciones arqueológicas en Piedras Negras, Guatemala. Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies (FAMSI), Crystal River, FL. Documento electrónico. http://www.famsi.org/reports/99028es/99028esHouston01.pdf

Houston, Stephen D., Héctor Escobedo, Richard Terry, David Webster, George Veni y Kitty F. Emery

2005b Investigaciones en Piedras Negras, Guatemala: Temporada de Campo 1999. Entre los Reyes del Río: Investigaciones Arqueológicas en Piedras Negras, Guatemala. Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies (FAMSI), Crystal River, FL. Documento electrónico. http://www.famsi.org/reports/98055es/98055esHouston01.pdf

Kerr, Justin

s.f. Maya Vase Database. Documento electrónico. http://research.mayavase.com/kerrmaya.html

Looper, Matthew G.

1995 The Three Stones of Maya Creation Mythology at Quiriguá. Mexicon 17(2):24-30.

2003 Lightning Warrior: Maya Art and Kingship at Quirigua. University of Texas Press, Austin, TX.

López Austin, Alfredo

2015 Tiempo del ecúmeno, tiempo del anecúmeno: Propuesta de un paradigma. En El tiempo de los dioses-tiempo: Concepciones de Mesoamérica, editado por Mercedes de la Garza, pp. 11-49. Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

Maler, Teobert

1901 Researches in the Central Portion of the Usumatsintla Valley: Report of Explorations for the Museum 1898-1900. Memoirs of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University 2(1). Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, MA.

Mathews, Peter y Mario Aliphat

1997 Informe de la temporada de campo 1993. Proyecto El Cayo, Chiapas, México. Informe presentado ante el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D.F.

Martin, Simon

2015 The Old Man of the Maya Universe: A Unitary Dimension to Ancient Maya Religion. En Maya Archaeology 3, editado por Charles Golden, Stephen Houston y Joel Skidmore, pp. 186-227. Precolumbia Mesoweb Press, San Francisco, CA.

Martin, Simon y Nikolai Grube

2008 Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. 2a edición. Thames & Hudson, London.

Morley, Sylvanus G.

1938 The Inscriptions of Peten 3. Publication 437. Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C.

1937 The Inscriptions of Peten 5. Publication 437. Carnegie Institution of Washington, Washington D.C.

Obregón Rodríguez, María Concepción y Rodrigo Liendo Stuardo

2016 Los antiguos reinos mayas del Usumacinta: Yaxchilán, Bonampak y Piedras Negras. Fideicomiso Historia de las Américas. El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

Proskouriakoff, Tatiana

1963 An Album of Maya Architecture. University of Oklahoma Press, Norman, OK.

Satterthwaite, Linton Jr.

1935 The Black Rocks. University Museum Bulletin 1(6):6-15. The University Museum, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.

Schumann Gálvez, Otto

1973 La Lengua Chol de Tila (Chiapas). Cuaderno 8. Centro de Estudios Mayas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.

Stuart, David

2020 A New Variant of the Syllable k’o in Maya Writing. Maya Decipherment: Ideas on Ancient Maya Writing and Iconography. Documento electrónico. https://mayadecipherment.com/2020/06/05/a-new-variant-of-the-syllable-ko-in-maya-writing/

Stuart, David y Stephen Houston

1994 Classic Maya Place Names. Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology 33. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, D. C.

Stuart, David y Ian Graham

2003 Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions 9(1): Piedras Negras. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, MA.

Tate, Carolyn E.

1992 Yaxchilán: The Design of a Maya Ceremonial City. University of Texas Press, Austin, TX.

Taube, Karl A., William A. Saturno, David Stuart y Heather Hurst

2010 Los murales de San Bartolo, El Petén, Guatemala, parte 2: el mural poniente. Ancient America 10. Boundary End Archaeology Research Center, Barnardsville, NC.

Teufel, Stefanie

2004 Die Monumentalskulpturen von Piedras Negras, Petén, Guatemala: Eine hieroglyphische und ikonographisch-ikonologische Analyse. Tesis Doctoral. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn.

Thompson, John Eric S.

1950 Maya Hieroglyphic Writing. Publication 589. Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C.

1962 A Catalog of Maya Hieroglyphs. University of Oklahoma Press, Norman, OK.

Villagutierre Soto-Mayor, Juan de

1984 [1701] Historia de la conquista de la provincia de El Itza, reducción, y progresos de la de El Lacandón, y otras naciones de indios bárbaros, de la mediación de el Reyno de Guatimala, a las provincias de Yucatán, en la América Septentrional. [Madrid, 1701]. Edición facsimilar. Condumex, México, D.F.

Villela, Khristaan D.

1993 Parallel Throne Phrases at Tikal and Palenque. Texas Notes on Precolumbian Art, Writing, and Culture 40.

Weeks, John M, Jane A. Hill y Charles Golden

2005 Piedras Negras Archaeology, 1931-1939. University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. Philadelphia, PA; Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies (FAMSI), Crystal River, FL. Documento electrónico. http://www.famsi.org/research/piedras_negras/u_penn/PiedrasNegras.pdf

Wisdom, Charles

1950 Chorti Dictionary [transliteración y transcripción de Brian Stross]. University of Texas at Austin, Austin, TX. Documento electrónico. http://www.utexas.edu/courses/stross/chorti/chortia.htm

Notas al pie

-

El programa arquitectónico de K’inich Yo’nal Ahk II también incluyó la construcción de otras estructuras abiertas, tales como la escalinata de la Estructura K-2, que está ubicada al sureste de la Plaza del Grupo Oeste, y que comunica los grupos Este y Oeste (Houston et al. 2005a). En este periodo también fue trazada una amplia ruta procesional, delineada entre la Plaza del Grupo Oeste y la Plaza del Grupo Este, cuyo punto límite fue la Estructura P-6. Por otro lado, fue construido un complejo sistema de conductos con el fin de que el agua drenara hacia el exterior de la zona urbana (Houston et al. 2005b).

-

El Altar 1 de Piedras Negras mide 2.16 m de diámetro y 42 cm de grosor. Los soportes miden 1.37 m de alto (Morley 1938:285).

-

La fecha de CL de este pasaje, (1.12.19.)3.0.0.0.0, es interesante si se observa que entre ésta y la Fecha Era hay una diferencia exacta de 10 bak’tunes. Entre la Fecha Era y la última fecha del altar, (1.13.0.)10.0.0.0.0, 7 Ajaw 18 Sip (12 de marzo de 830), situada en el tiempo futuro, también existe un intervalo de 10 bak’tunes. Tal simetría implica que entre (1.12.19.)3.0.0.0.0 y (1.13.0.)10.0.0.0.0 existe una diferencia exacta de 20 bak’tunes, es decir, de un piktun (García Juárez 2019:140-142).

-

Fue en una fecha 1 Ajaw cuando nació el dios Unen K’awiil [(1.13.0.)1.18.5.4.0, 1 Ajaw 13 Mak, 29 de noviembre de 2,360 a.C.] y la entidad Ux Yop Hu’n, “la Diadema de Tres Hojas”, una insignia emblemática de la dinastía palencana [(1.13.0.)9.5.11.16.0, 1 Ajaw 3 Wayeb, 23 de marzo de 546 d.C.]; mientras que en la fecha 8 Ajaw nació el demiurgo Ixiim Muwaan Mat [(1.12.19.)12.19.13.4.0, 8 Ajaw 18 Tzek, 3 de enero de 3,120 a.C.] (Bernal 2016).

-

El sustantivo ti’, “orilla/boca”, también tiene la valencia semántica de “abertura” (Hopkins, Josserand y Cruz Guzmán 2008:108; 2011:222-223; Schumann 1973:95; Wisdom 1950:672; Arzápalo Marín 1995:236).

-

Este no es el único caso de un gobernante maya que afirmó haber visto los eventos de la Fecha Era. Un panel de procedencia desconocida, probablemente extraído de Chinikihá o Chancalá, registra que un gobernante llamado Yax K’oj Ahk, Gobernante de Chak K’uh, “vio” el 4 Ajaw 8 Kumk’u.

-

Lectura de Guillermo Bernal (comunicación personal, marzo 2015).

-

Algunos de los episodios de este mito aparecen representados en numerosas vasijas (K717, K1522, K1836, K7447, K8457, K8479, K8940, K9096 y K9115). La inscripción del vaso K8457 señala que en la fecha 6 Manik’ 5 Woh “se modelaron los Seis Nuevos o Primeros Hombres”, y en la escena se observan dos deidades llevando a cabo esa acción, que es supervisada por el Dios D (Boot 2006:9). Dicha labor ocurrió en el “Lugar de los Cinco Remolinos”, espacio dominado por las tinieblas y las aguas, como lo sugieren los tronos negros con signos de pohp, “estera”, de la escena del vaso (Figura 9), el fondo negro de la imagen del vaso K717 (Figura 10) y las bandas acuáticas con signos yax, “verde, azul”, del vaso K7447 (Figura 11).

-

El verbo och bih, “entrar al camino”, a menudo se usa en las inscripciones del periodo Clásico para referir eventos de muerte. En el contexto de las inscripciones de K’inich Yo’nal Ahk II dicha expresión se usó para aludir al entierro del gobernante Pawaaj K’an Ahk I. La Estela 1 de Piedras Negras (C11-D18) indica que K’inich Yo’nal Ahk II realizó el ritual funerario pul[uu]y u tz’itil en (1.13.0.)9.13.14.11.1, 4 Imix 19 Ch’e’en (11 de agosto de 706 d.C.), el primer aniversario-k’atun de la “entrada al camino” (och bih) de Pawaaj K’an Ahk I (García Juárez 2016:146-152).

-

La misma fecha está registrada en el Panel 12 de Piedras Negras, monumento que ese gobernante mandó labrar (Figura 12). La inscripción del Panel 12 refiere que durante esa conclusión de k’atun “fue formada la piedra de los tres despertares?” (i patjiiy u tuun ux aje’el), hecho que quizá alude a la creación del propio Panel 12.

-

Lamentablemente no se conoce la ubicación original del Panel 12, información que hubiera podido esclarecer la identificación de “la Montaña del Lugar de los Cinco Remolinos”. Este panel fue usado como material de relleno en la última fase constructiva de la Estructura O-13, situada en la Plaza del Grupo Este (Morley 1938:28-29).

-

La Estructura J-4 posiblemente tuvo dos etapas constructivas, una correspondiente al Clásico Temprano y la otra al Clásico Tardío (Houston y Arredondo Leiva 2001:224).

-

Estas dos cabezas del dios K’awiil ya no son completamente visibles, pero se pueden reconstruir a partir de las imágenes bien conservadas de ese tipo de serpiente que están labradas en los dinteles 38, 39 y 40 de Yaxchilán (Tate 1992:178, Fig. 68).

-

Cabe señalar que a finales del siglo XVII los mayas de Tipú (Belice) consideraban que los raudales de agua eran sitios sagrados. De acuerdo con sus creencias, cada raudal del río Nohukun (Río Nuevo, Belice) tenía un nombre propio y diferentes propiedades medicinales y mágicas. Eran en total ciento noventa raudales y las aguas de algunos de ellos podían curar la hidropesía, mientras que las de otros tenían la propiedad de estimular el hambre y aún en otros, se decía que contenían oro (Villagutierre Soto-Mayor 1984 [1701]:88). Es posible que las aguas de los raudales y los remolinos del río Usumacinta también estuviesen infundidos de propiedades extraordinarias, por ser de naturaleza sagrada.

-

El glifo T174 no está descifrado, pero parece aludir al altar de piedra (Villela 1993). Recientemente David Stuart propuso que los glifos T174-T150 expresan la sílaba k’o y notó que ésta suele aparecer en contextos narrativos que aluden a objetos de piedra. Stuart halló que en un altar de La Joyanca, en el Altar Jeroglífico 1 de Edzná y en un incensario de piedra procedente de Palenque, se encuentra registrada la expresión k’o-ba TUUN-ni-li. El mencionado autor transcribe dicha frase como k’o(h)ob tuunil y la traduce como “la imagen de piedra de” (Stuart 2020). Sin embargo, este no es el caso del Altar 1 de Piedras Negras, ya que en el pasaje que analizo únicamente aparecen los glifos T174-TUUN-ni(cartucho H’2a).

-

Esta conclusión de periodo posee la fecha tzolk’in 1 Ajaw y es anterior a la fecha (1.13.0.)9.13.0.0.0, que consigna la fecha tzolk’in 8 Ajaw. K’inich Yo’nal Ahk II tuvo una fuerte razón para valorar los k’atunes 10 y 13, ya que éstos fueron portadores de la sagrada pareja de fechas 1 Ajaw-8 Ajaw. La primera, (1.13.0.)9.10.0.0.0, ocurrió durante el reinado de su abuelo, K’inich Yo’nal Ahk I, y corresponde a la primera conclusión de k’atun que éste celebró. La segunda ocurrió durante su propio reinado y también fue la primera conclusión de k’atun que conmemoró. A través de esta simetría calendárica K’inich Yo’nal Ahk II estableció un profundo nexo con su abuelo, personaje que fue un referente esencial para la dinastía de Yokib, pues reinstauró el poder dinástico en el año 603 d.C., e inició dos tradiciones exclusivas del linaje gobernante: el labrado de estelas de nicho y la celebración de los ho’tuuno’ob(periodos de 5 tunes). Esta pareja de fechas 1 Ajaw-8 Ajaw es eco de la consignada en el tiempo mítico, en los pasajes 2 y 3 (véase la Tabla 2). Sin embargo, ambas presentan una notable diferencia: las fechas 1 Ajaw y 8 Ajaw del tiempo mítico son conclusiones de bak’tun, mientras que las del tiempo histórico son finales de k’atun. Esta diferencia de intervalos temporales seguramente se debió a que el tiempo mítico requiere de periodos de rango temporal dilatado, como los bak’tunes, ya que son más acordes con el tiempo de los dioses y los seres sobrenaturales; sin embargo, para el tiempo histórico era necesario mostrar rangos temporales más breves, para así construir simetrías calendáricas a escala humana, mismas que armonizaran ese tiempo corto, que debía ser reflejo y manifestación del tiempo sagrado.

-

Agradezco a Guillermo Bernal por haberme hecho notar la presencia del fonograma -ji en las fotos de Morley, mismo que yo no había observado. Comunicación personal, 5 de septiembre de 2020.

-

En Piedras Negras fue usual escribir la expresión chok ch’aaj, “aspersión de incienso” de manera abreviada, es decir, únicamente con los glifos CHOK-ji(véase la Estela 40 de Piedras Negras, cartuchos A17 y C15).

-

El bulto pik era un objeto ceremonial que contenía una ofrenda de sangre, tal vez autosacrificial, que era dedicado a los dioses durante las ceremonias de final de periodo a través de su quema en un incensario (De la Garza, Bernal Romero y Cuevas García 2012:305).