und Wörterbuch

des Klassischen Maya

Ein digitaler Zeichenkatalog der Mayaschrift

Working Paper 5

1. August 2025

DOI: http://dx.doi.org/10.20376/IDIOM-23665556.25.WP005.de

Christian Prager, Elisabeth Wagner, Guido Krempel, Tobias Mercer, und Nikolai Grube

(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn)

Lebende Datenbasis

Die diesem Dokument zugrunde liegende Datenbank ist Teil einer kontinuierlich weiterentwickelten Forschungsinfrastruktur. Sie spiegelt den aktuellen Stand eines aktiven Analyseprozesses wider und wird täglich durch neue Einträge ergänzt sowie bestehende Daten im Lichte fortlaufender Forschung überprüft und angepasst. Das Korpus wird somit laufend erweitert und präzisiert. Die hier präsentierten Inhalte stellen vorläufige, zugleich jedoch methodisch kontrollierte Momentaufnahmen des jeweiligen Kenntnisstands dar. In den kommenden Monaten wird die Datenbank zudem um erweiterte Funktionalitäten – insbesondere differenzierte Filter-, Such- und Abfragemöglichkeiten – ergänzt, um eine vertiefte analytische Auseinandersetzung sowie eine gesteigerte wissenschaftliche Nutzbarkeit und Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Einleitung

Die systematische Klassifikation und Katalogisierung der Maya-Hieroglyphen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Epigraphik. Die große Zeichenvielfalt, ihre zahlreichen Varianten und die nur teilweise entschlüsselte Bedeutung erschweren eine konsistente Analyse und Dokumentation. Frühere Ansätze, insbesondere der Zeichenkatalog von J. Eric S. Thompson (1962), bilden zwar eine wichtige Grundlage, zeigen jedoch methodische Schwächen und Inkonsistenzen. Das Projekt "Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya" nutzt aktuelle Entwicklungen in den Digital Humanities und kombiniert sie mit korpuslinguistischen Methoden. Ziel ist eine präzisere und dynamisch erweiterbare Katalogisierung der Maya-Schrift. Hierbei wird auf Thompsons System aufgebaut, dieses jedoch umfassend überarbeitet: Fehlklassifikationen werden korrigiert, das Zeicheninventar erweitert und um neue Funde ergänzt. Der Beitrag stellt nicht nur das neue Online-Portal zur Maya-Schrift vor, sondern beleuchtet die zentralen Herausforderungen der Klassifikation, etwa die Vielfalt der Varianten, methodische Inkonsistenzen und technologische Begrenzungen früherer Systeme. Gleichzeitig zeigt er auf, wie moderne digitale Ansätze diese Probleme überwinden und einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Maya-Epigraphik leisten.

Seit 2014 widmet sich das Projekt "Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya" (TWKM) der digitalen Erschließung sämtlicher bekannter Maya-Inschriften (Prager et al. 2024). Im Zentrum steht die Verbindung korpuslinguistischer mit Methoden der digitalen Geisteswissenschaften, um die klassische Maya-Schriftsprache in ihrer Originalform systematisch zu analysieren und zu dokumentieren. Das Projekt, angesiedelt an der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste in Bonn unter Leitung von Nikolai Grube, zielt darauf, ein umfassendes Wörterbuch der klassischen Maya-Sprache zu erstellen. Diese Schriftsprache, überliefert in Hieroglyphen, ist bis heute nur teilweise entziffert und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich komplexe Struktur aus. Sie gehört zu den herausforderndsten Schriftsystemen weltweit. Ein wesentliches Ziel ist es, den Wortschatz der Sprache in seiner authentischen Schreibung digital zu erfassen und wissenschaftlich zu analysieren. Tausende von Lemmata werden dabei kontextuell dokumentiert und annotiert, um tiefere sprachliche Strukturen sichtbar zu machen. Die digitale Verarbeitung erfolgt unter anderem in der virtuellen Forschungsumgebung TextGrid, wo die Hieroglyphentexte im standardisierten XML-TEI-Format annotiert und strukturiert werden. Der Zeichenkatalog des Projekts basiert auf dem numerischen System von Thompson, wurde jedoch grundlegend überarbeitet, bereinigt und um hunderte neue Einträge erweitert. Fehlklassifizierte oder doppelt aufgeführte Zeichen wurden entfernt. Die Texte werden zudem mit dem eigens für das Projekt konzipierte Tool ALMAH (Annotator for the Linguistic Analysis of Maya Hieroglyphs) linguistisch analysiert, transliteriert und transkribiert, um sie für morphologische Untersuchungen aufzubereiten. Die daraus resultierenden Transkriptionen bilden die Grundlage für das digitale und das gedruckte Wörterbuch. Durch die Kombination moderner Technologien mit linguistischer Expertise entsteht so eine neue Grundlage für die Erforschung der Maya-Schrift. Die Ergebnisse sollen langfristig im Open Access zur Verfügung stehen und sowohl der Fachwelt als auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Ein digitaler Zeichenkatalog der Maya-Schrift

Theoretische Grundlagen

Für die Erstellung eines digitalen Textkorpus und eines Wörterbuchs für eine durch ein nur teilweise entziffertes Schriftsystem überlieferte Sprache ist ein Zeichenkatalog – ein systematisches Inventar sämtlicher Schriftzeichen und ihrer graphischen Realisierungen – unverzichtbar. Er bildet die Grundlage, um die komplexe Beziehung zwischen visuellen Markierungen (Graphe) und sprachlichen Einheiten (Zeichen), wie Laute oder Morpheme, zu dokumentieren und fundiert zu analysieren. Im Rahmen des Projekts wurde hierfür in der Forschungsumgebung IDIOM, eingebettet in TextGrid, ein digitaler Zeichenkatalog entwickelt (Prager et al. 2024). Diese hochdifferenzierte Plattform, die speziell auf die systematische Erfassung und Analyse der komplexen Hieroglyphenschrift der Maya zugeschnitten ist, ermöglicht eine präzise und umfassende Untersuchung der Vielfalt und Struktur dieses Schriftsystems. Das Projektportal unter https://classicmayan.org macht diese innovative Ressource nun einer breiteren Forschungsgemeinschaft zugänglich.

|

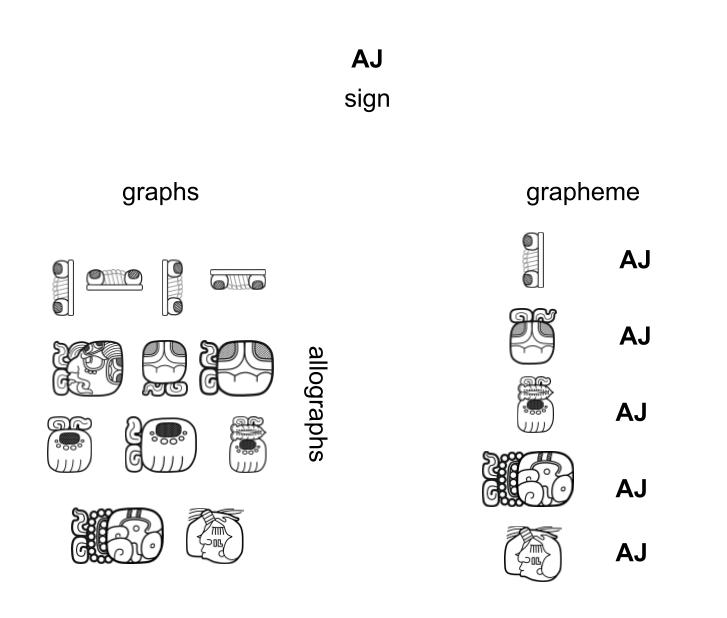

| Abbildung 1. Beziehung zwischen Zeichen (semantisch), Graph / Allograph (visuell) und Graphem (visuell und semantisch). Graphische Umsetzung: Christian Prager, 2025. |

Ein zentraler methodischer Ansatz liegt in der klaren Unterscheidung zwischen Zeichen und Graph (Abbildung 1): Während Zeichen abstrakte, semantische Einheiten repräsentieren, die die sprachliche oder konzeptuelle Ebene eines Schriftsystems verkörpern, sind Graphe die konkreten visuellen Realisierungen dieser Zeichen (Diehr et al. 2018). Ein Graphem entsteht somit aus der Verbindung einer sprachlich-funktionalen Ebene mit einer graphischen Ebene, die sämtliche visuellen Darstellungsformen umfasst, welche die sprachliche Bedeutung manifestieren. Unterschiedliche Graphe, die dieselbe sprachliche Funktion erfüllen, stehen in allographischer Beziehung zueinander und bilden gemeinsam die Varianten eines Graphems – der zugrunde liegenden abstrakten Einheit des Schriftzeichens. Diese methodische Trennung ermöglicht es, sowohl die graphische Vielfalt als auch die semantische Funktion eines Schriftsystems unabhängig voneinander zu erfassen und zu analysieren – im Sinne einer strukturalistischen Zeichenauffassung (de Saussure 1931) sowie einer semiotischen Differenzierung zwischen Zeichenform und Zeichenbedeutung (Peirce 1931:2.228-2.231). So können selbst solche Graphe in den Katalog integriert werden, deren sprachliche Bedeutung und allographische Beziehung zu anderen Graphen noch unerschlossen ist. Dies trägt nicht nur zu einem umfassenden Verständnis der Schrift als kulturelles und linguistisches System bei, sondern schafft auch eine systematische Übersicht aller graphischen Realisierungen – unabhängig von ihrem sprachlichen Bezug.

Digitale Grundlagen

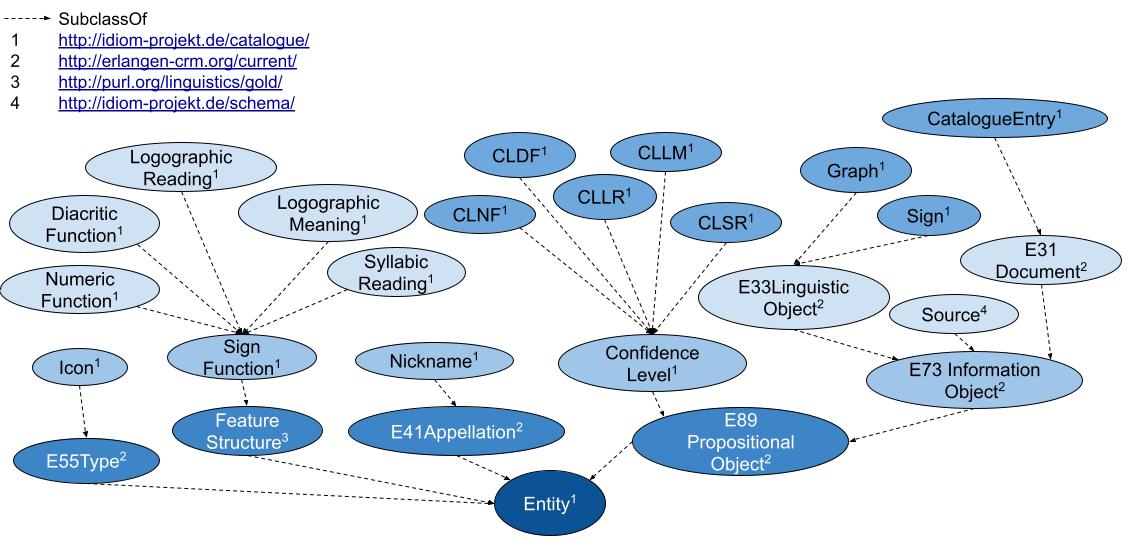

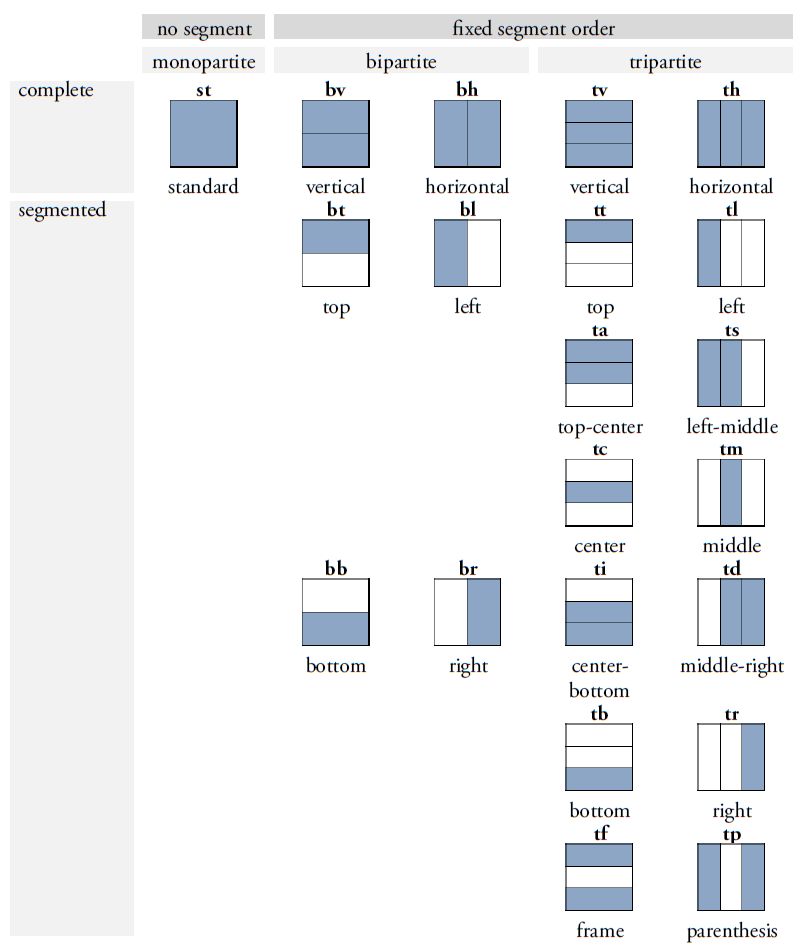

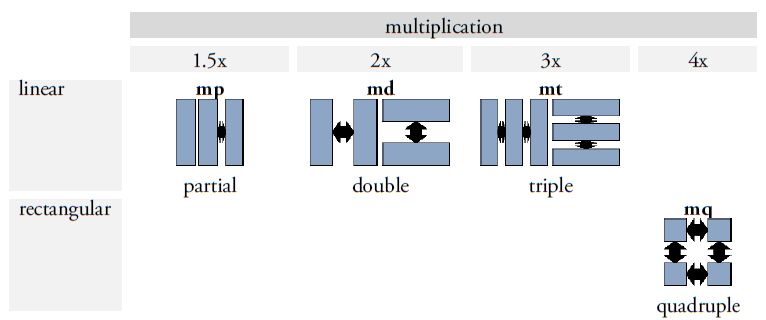

Der digitale Katalog basiert auf einem flexiblen, modularen Konzept, das die Trennung zwischen Graphen und Zeichen berücksichtigt. Informationstechnologische Grundlage ist eine ontologiebasierte Modellierung, die auf Standards wie dem CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) fußt (Diehr et al. 2018) (Abbildungen 2-3). Diese Modellierung stellt sicher, dass die semantischen Beziehungen zwischen den Elementen des Katalogs festgehalten und in einem flexiblen System dargestellt werden, wodurch die Interoperabilität mit anderen Forschungsdatenbanken gewährleistet wird. Mithilfe von Metadatenschemata werden diese semantischen Relationen klar strukturiert, was nicht nur eine dynamische Erweiterbarkeit, sondern auch eine detaillierte Wissensrepräsentation ermöglicht. Von besonderer Bedeutung ist die automatisierte, qualitative Bewertung der verschiedenen Entzifferungshypothesen (Diehr et al. 2019). Der Katalog verwendet hierfür ein mehrstufiges Bewertungssystem, das Lesungsvorschläge systematisch anhand formaler Kriterien beurteilt, die auf der Grundlage der Forschungsliteratur definiert wurden (cf. Houston 2001:9; Zender 2017). Auf diese Weise können Hypothesen nicht nur klar dokumentiert, sondern auch hinsichtlich ihrer Plausibilität bewertet werden, wobei Stufe 1 für eine besonders hohe Sicherheit der Hypothese steht und Stufe 8 Lesungen als unzureichend belegt und somit als spekulativ klassifiziert. Dieses Verfahren gewährleistet ein hohes Maß an Transparenz und wissenschaftlicher Präzision bei der Bearbeitung der noch nicht vollständig entschlüsselten Schrift. Der Katalog integriert zudem die Ergebnisse aus elf bestehenden Katalogen zur Klassifikation der Maya-Hieroglyphen in Form einer Konkordanz, darunter die bis heute maßgeblichen Arbeiten von Thompson (1962) und Günter Zimmermann (1956). Diese Vorgehensweise erlaubt es, die Forschungsgeschichte der Zeichenklassifikation nachzuvollziehen und Fehlklassifikationen sowie Mehrfachinventarisierungen von Allographen zu korrigieren. Ein weiteres Merkmal des Katalogs ist die präzise Systematisierung von Graphvarianten, ein Bereich, der bisher wenig untersucht und in den bisherigen Katalogen kaum berücksichtigt wurde. Der Katalog basiert dabei auf Prager und Gronemeyer (Prager und Gronemeyer 2018) und identifiziert entsprechend insgesamt 45 verschiedene Variationsmöglichkeiten. Dies erlaubt eine konsistente Erfassung der visuellen Vielfalt der Schriftzeichen und fördert das Verständnis für die ästhetischen und funktionalen Unterschiede innerhalb des Schriftsystems.

|

|

| Abbildung 2. Klassenhierarchie des digitalen Zeichenkatalogs (Entwurf und Ausführung: Franziska Diehr, zitiert aus Diehr et al. 2018:39) | Abbildung 3. Domänenmodell des digitalen Zeichenkatalogs (Entwurf und Ausführung: Franziska Diehr, zitiert aus Diehr et al. 2018:40) |

Ein weiterer Vorteil des digital angelegten Zeichenkatalogs ist seine dynamische Erweiterbarkeit. Im Gegensatz zu statischen gedruckten Katalogen ist der digitale Katalog flexibel und kann jederzeit durch Aufnahme neuer Funde oder Entzifferungen aktualisiert werden. Fehlerhafte Klassifikationen lassen sich korrigieren, und neue Verbindungen zwischen Graphen und Zeichen können jederzeit hinzugefügt werden. Jede Entität im Katalog wird durch persistente Identifikatoren eindeutig referenzierbar gemacht, was die Nachvollziehbarkeit und wissenschaftliche Konsistenz sicherstellt. Ein besonderes Merkmal dieses digitalen Ansatzes ist die Verknüpfung des Zeichenkatalogs mit dem Textkorpus des Projekts und den linguistischen Analysetools. Jedes Graph in den digitalisierten Texten wird durch eine auf dem Katalog Thompsons (1962) basierende Katalognummer identifiziert und mit einer entsprechenden URI verknüpft, was eine dynamische Verarbeitung der Texte erlaubt. Dadurch können parallele Analysen durchgeführt werden, die auf unterschiedlichen Lesungshypothesen basieren und somit eine flexible Anpassung an verschiedene Entzifferungsansätze ermöglichen. Der digitale Zeichenkatalog des TWKM-Projekts ist damit nicht nur ein Werkzeug zur Erforschung der Maya-Hieroglyphenschrift, sondern dient auch als Blaupause für die epigraphische Arbeit in den Digital Humanities. Durch seine Open-Access-Struktur wird er sowohl der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, was ihn zu einem zentralen Instrument in der modernen Hieroglyphenforschung macht.

Epigraphische Grundlagen

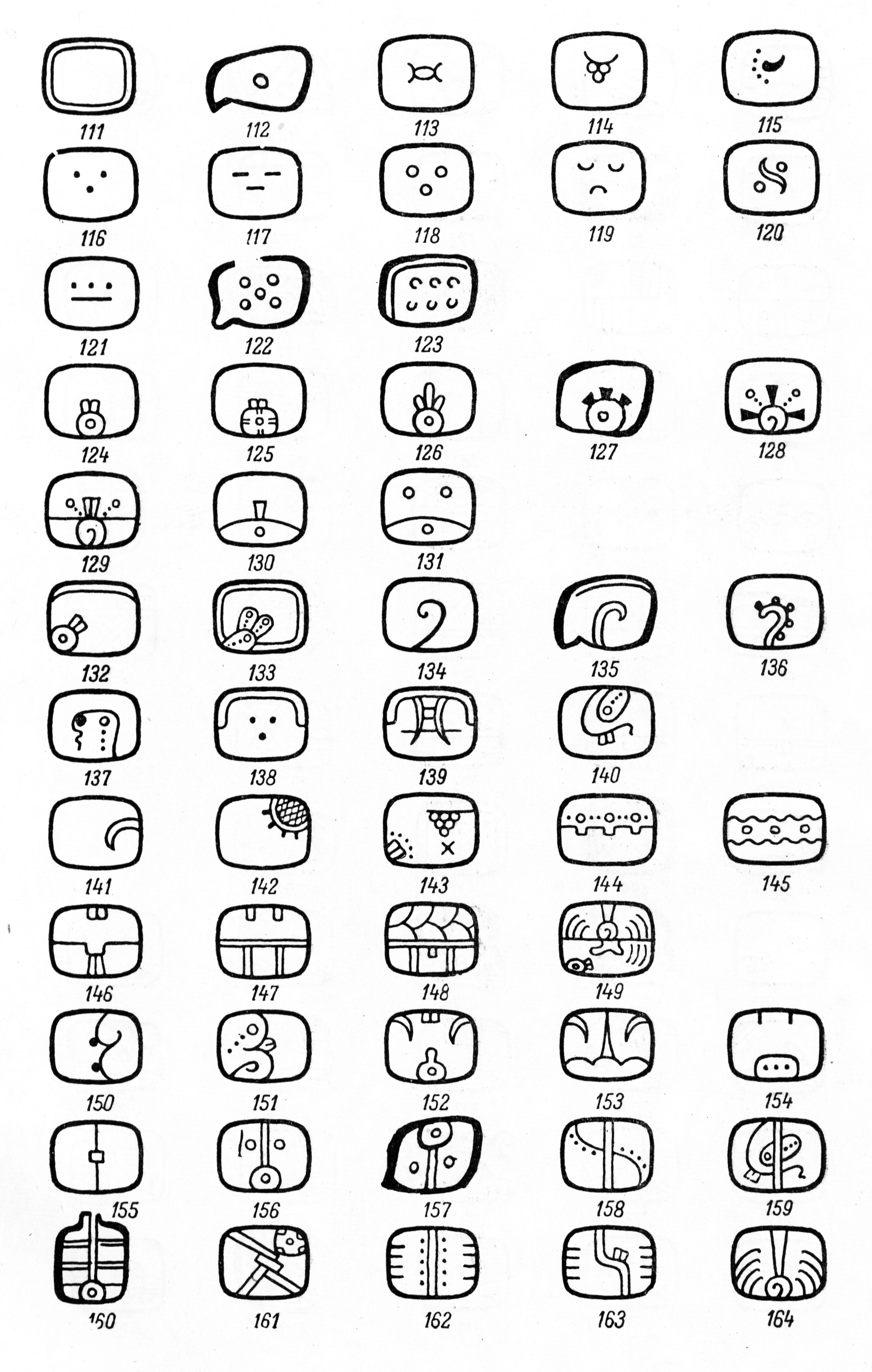

Als erste systematische und umfassende Sammlung von Hieroglyphen schuf Thompson eine unverzichtbare Grundlage für die epigraphische Praxis. Sein Katalog dient bis heute als zentrales Referenzinstrument, da es sowohl Glyphen aus den Codices als auch aus den Monumentalinschriften umfasst und diese in einem strukturierten Inventar ordnet. Keramische Inschriften wurden aufgrund der damaligen Annahme, sie seien primär dekorativer Natur, nur marginal berücksichtigt. Trotz dieses Defizits steht Thompsons Werk in der Maya-Epigraphik in einer Reihe mit anderen wegweisenden Katalogen der jeweiligen antiken Schriftsysteme, etwa Alan Gardiners Verzeichnis der mittelägyptischen Hieroglyphen (1957), Rykle Borgers Liste assyrisch-babylonischer Keilschriftzeichen (2010) oder Xǔ Shèn's (1981) altchinesisches Zeichenlexikon Shuowen Jiezi. Thompsons System basiert auf einem ersten Katalogisierungsversuch der Schriftzeichen in den Handschriften von William Gates (1931), aber in der Hauptsache auf Günter Zimmermanns (1956) Zeichenkatalog der Hieroglyphen der damals bekannten drei Mayahandschriften; und es nutzt wie letzterer ein numerisches Kodierungsschema, das mit der Katalognummer 1 beginnt und 862 Grapheme im Bereich von 1 bis 1347 einordnet. Paläographische Varianten wurden von Thompson durch fortlaufende Kleinbuchstaben gekennzeichnet (z. B. 1030a, 1030b usw.), ohne dass Thompson die Funktion der Varianten reflektiert hätte. Obwohl der Katalog durch den Wissensstand der späten 1950er Jahre geprägt war und neue Inschriftenfunde seit der Publikation im Jahr 1962 letztlich zu seiner Unvollständigkeit führten, ermöglicht seine methodische Struktur bis heute die Identifikation von rund 70 % der Graphe in einem Text. Für nicht katalogisierte bzw. neu entdeckte Glyphen schlug Thompson vorausschauend vor, bislang ungenutzte Katalognummern innerhalb seines bestehenden Schemas zu verwenden. Spätere Revisionen, insbesondere die von Nikolai Grube (1990) sowie von William Ringle und Thomas C. Smith-Stark (1996), verbesserten die Systematik erheblich. Mehrfachnennungen in Thompsons Katalog wurden in diesen Werken weitgehend identifiziert und aufgehoben sowie unter verschiedenen Nummern aufgelistete Allographe unter einer einzigen Nummer zusammengefasst. Das Projekt Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya griff diese Ansätze und Revisionen auf und entschied sich, Thompsons in der epigraphischen Forschung etabliertes Nummernsystem zu bewahren („einzufrieren“), um dessen historische Integrität zu sichern. Neue Glyphen wurden daher grundsätzlich ab der Katalognummer 1500 ergänzt. Diese methodische Entscheidung kombiniert den Erhalt des ursprünglichen Systems mit einer flexiblen Erweiterung, die den Anforderungen moderner Forschung gerecht wird. Die Grundlage der aktuellen Revision bilden dabei Thompsons „Gray Cards“, originale Dokumentationskarten aus dem Nachlass von Thomas Barthel, die in Tübingen aufbewahrt sind.[1] Diese wurden quellenkritisch analysiert und umfassend überarbeitet. Der gesamte Zeichenkatalog wurde erneut und nach heutigen Erkenntnissen zur Schrift nach Mehrfachnennungen, Fehlklassifikationen und Unstimmigkeiten durchsucht und reorganisiert. Während dieses Prozesses fertigte Christian Prager standardisierte und präzisierte Zeichnungen aller Glyphen und Varianten an.

In einer strukturierten Gegenüberstellung der wichtigsten Glyphenkataloge, die bis 1963 veröffentlicht wurden, einschließlich der Revisionen durch Grube (1990) sowie Ringle & Smith-Stark (1996) wurden Zahlzeichen, Affix- und Hauptzeichengruppen mit Untergliederung in formal-semantische Kategorien sowie die Anzahl der dokumentierten Zeichen erfasst. Tabelle 1 verdeutlicht die Unterschiede in Systematik und Umfang der jeweiligen Klassifikationen. Die Revision durch das TWKM-Projekt ergab, dass 482 der ursprünglich von Thompson katalogisierten 862 Graphe weiterhin verwendbar sind – eine Reduktion um fast 50 %, bedingt durch die Korrektur von Fehlklassifikationen und Mehrfacheinträgen.

| Katalog | Zahlzeichen | Affixe | Hauptzeichen |

Anzahl Elemente | ||||

| Minor Elements (G) | Menschliche Köpfe (G, Z, T), Körperteile (G, Z), gesichtsartige (G, Z) | Tiere, Tierköpfe Körperteile (G, Z) | Konventionell-ornamental, gegenständlich (G, Z), abstrakt (NG) | Farben, Kosmologie, kalendarisch-astronomisch ('G) | Zweifelhaft (T) | |||

| Gates 1931 | 57-59 [0-19][2] [0-10][3] |

600-620, 631-650, 657, 661-674, 676-690, 700-701, 704-708, 710-721, 723-728, 741-754, 756-757 |

71-83, 87-93, 95-96, 98, 101, 103-115, 119, 120-123, 125-127, 141-145, 147-148 |

201-217, 221-223, 225-228, 230-232, 241-251, 261-271, 275-277, 279-280, 291-293 |

301-307, 310-314, 317-349, 351-359, 361-412, 421-422 426-438 |

1-25, 26-44, 45-56, 66-70, 446, 451-455, 458, 466-497 |

476 | |

| Zimmermann 1956 | I-XIII | 1-91 | 100-169 | 700-763 | 1300-1377 | 316 | ||

| Evreinov et al. 1961 | [I-XIX][4] | 3-4, 6, 10, 12-15, 17, 21-27, 30-36 40-41, 43-45, 47, 50-51, 53-57, 60-67, 70-77, 100-105, 107, 110-117, 120 |

233-236, 240 242-247, 250-255, 261-267, 270 272-276, 300-307, 310-317. 523, 525-526, 530-532, 537 |

320-323, 325-327, 331-337, 340-347, 350-354, 357, 450-452, 454-457, 460-467, 470-473, 475-477, 544-546, 550, 552, 554-557, 560-561, 563-565 |

121-125, 127, 130-137, 140, 142-147, 150-151, 153-156, 170-177, 200, 202-204, 206-207, 210, 212-216, 220-227, 230, 360-363, 365-367, 370-371, 373, 375, 377, 400-401, 403-407, 410-411, 413-417, 420-427, 430, 432-437, 440-447, 500-506, 510-517, 520, 522, 536, 537, 541, 543, 570, 573-575 |

326 | ||

| Thompson 1962 | [I-XIX][5] | 1-370 | 666-673, 710-714 (hands), 700-705 (body), 1000-1087 | 734-766, 788-804, 828-829, 832, 839, 844, 845, 849 | 501–665, 674-699, 706-709, 715-733, 767-787, 805-827, 830-831, 833-838, 840-843, 846-848, 850-856 | 1300-1347 | 862 | |

| Knorozov 1963 | [I-XIX] | 1-110, 415-446 |

202-272, 314-317, 341-343, 472-516, 524-525, 534-535 |

273-297, 318-322, 344, 376-414, 517-519, 536-540 |

111-201, 298-313, 323-340, 345-375, 447-471, 520-523, 526-533 |

560 | ||

| Grube 1990 | 1, 3-4, 8, 10, 12-13, 15-17, 19-21, 23-26, 28, 30, 32, 42, 44-45, 47, 50-52, 55-57, 59-61, 63, 66-70, 73-75, 78-82, 84, 86-89, 93-95, 97-98, 100, 102-112, 114-124, 128-130, 132, 134-137, 139, 142-145, 147, 149-157, 159, 161-163, 165, 168, 171-177, 181-187, 190, 192-199, 201-204, 206-218, 221-227, 231, 233-242, 244-245, 248-251, 253, 256, 262-274, 278, 281-288, 290-292, 294-297, 299, 301, 304-306, 309-310, 314, 316, 318-319, 321, 325-327, 329, 335-338, 340-341, 348, 351, 358, 361, 363-364, 367-368, 370 1304-1305, 1320, 1330, 1335-1336, 1339, 1341 |

667-670, 672, 700, 702, 704-705, 710-711, 713-714; P1-132 |

734, 736-737, 740-742, 744-749, 751-753, 755-761, 763-766, 789-790, 792-804, 829, 832, 839, 844-845 |

501-504, 506-507, 509-514, 516, 518-530, 533, 535-545, 547-555, 559-567, 569-572, 574, 576-577, 579-580, 582-585, 587-590, 594-597, 600, 604-606, 610-611, 613, 622-623, 625-631, 633, 639-641, 643-644, 646-649, 651-653, 656-657, 659-660, 662, 674-676, 678, 680-682, 685-687, 692, 694, 696-697, 699, 708-709, 717, 721, 723-727, 729-733, 768, 770, 776-777, 784-785, 805-806, 808-810, 812, 816-817, 819, 822, 824, 833-837, 842-843, 847, 855-856, A1-A49 |

1304-1305, 1320, 1330, 1335-1336, 1339, 1341 | 658 | ||

| Ringle & Smith-Stark 1996 | 1-2, 4-5, 7-8, 10, 12-13, 15-17, 19-21, 23-25, 28, 31-32, 34, 36, 42, 44-45, 50-52, 54-61, 64, 66-70, 74, 76, 78-79, 82-84, 86-89, 93-96, 98-100, 102-103, 105-110, 112-117, 119-125, 127-130, 132, 134-137, 141-156, 158-160, 162, 164-170, 172-176, 178-179, 181-182, 184-188, 190, 193-194, 197-201, 203-204, 206-208, 210, 212, 214, 216-223, 225-228, 230-234, 236-241, 243, 245, 249, 251, 253, 255-256, 263, 265-269, 271-274, 276, 278, 281-284, 287-288, 291, 294-299, 301, 303-304, 306-309, 312-316, 318-319, 321-323, 325-331, 333-343, 348, 351, 355-356, 358, 361-364, 366-370, 401-427 |

667-673, 700-705, 710-714, 1000, 1003-1019, 1021-1023, 1026-1057, 1059-1068, 1070-1071,1073-1078, 1080-1087, 1092, 1101-1161 |

734, 736-752, 754-766, 788-799, 801-804, 828-829, 832, 839, 844-845, 849 |

501-530, 533, 536-546, 548-556, 559-570, 572-574, 576-588, 590, 592-598, 600, 604-611, 613-616, 618-619, 622-623, 625-637, 639-642, 644-654, 656-660, 662-664, 674-676, 678-681, 683-690, 692-697, 699, 706-709, 715-718, 720-722, 724-733, 767-771, 774, 776-777, 779-780, 782-784, 787, 805-806, 808-813, 816-819, 823-824, 826-827, 830-831, 833-838, 840-843, 847, 850-851, 853-856, 901-957 |

781 | |||

| Digital Catalog of Maya Hieroglyphs (2025) | 1, 4-5, 11-12, 15-17, 19-21, 23-25, 28-29, 31-32, 42, 44-45, 53, 55, 57-61, 64, 66-69, 73-74, 77-79, 82, 84, 86-89, 93, 95, 97-99, 102-104, 106, 108-110, 112, 114-117, 120-124, 126, 128, 130, 135-137, 139, 145, 149-153, 155, 157-159, 164, 168, 170, 172-178, 181-188, 190, 192-195, 197-200, 203-204, 206-208, 210-212, 214, 216, 218, 220-227, 229, 231, 233-234, 236-241, 243, 249-251, 257, 265-269, 271-274, 278, 281-282, 284-285, 287, 290-291, 294-297, 299, 301, 304-305, 307, 309, 316, 325-327, 329, 335-337, 339-340, 346, 348, 351, 355, 358, 361, 364, 367, 369-370 |

667-673, 700-705, 710-714, 1000, 1003-1009, 1011, 1013-1014, 1022, 1024-1028, |

734, 737-742, 744, 746-752, 754-761, 763-766, 789, 791, 793-799, 801-804, 828-829, 832, 839, 844 |

501-514, 516, 519-521, 523-530, 533, 535-545, 547-552, 554, 559-561, 563-566, 568-570, 572-574, 576-580, 582-586, 588, 590, 592, 594-598, 600, 604, 606-607, 609-611, 613-614, 617, 622-628, 630, 632, 643-648, 650, 653, 656-657, 659, 662, 665, 674-675, 678-681, 684-686, 692, 696-697, 699, 708-709, 716-718, 721-725, 727-733, 767-768, 770, 779-780, 785, 805-810, 812, 819, 824, 827, 830-831, 834-835, 837, 840, 843, 855-856 |

1304, 1320, 1341 | 482 (von 1048) | ||

| Tabelle 1. Strukturierte Gegenüberstellung zentraler Glyphenkataloge, die bis 1963 veröffentlicht wurden, einschließlich der Revisionen durch Grube (1990), Ringle & Smith-Stark (1996) und durch das Projekt Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya. | ||||||||

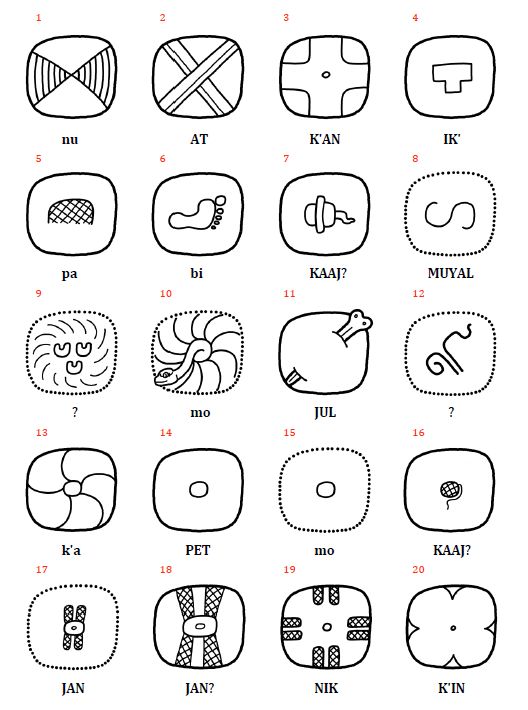

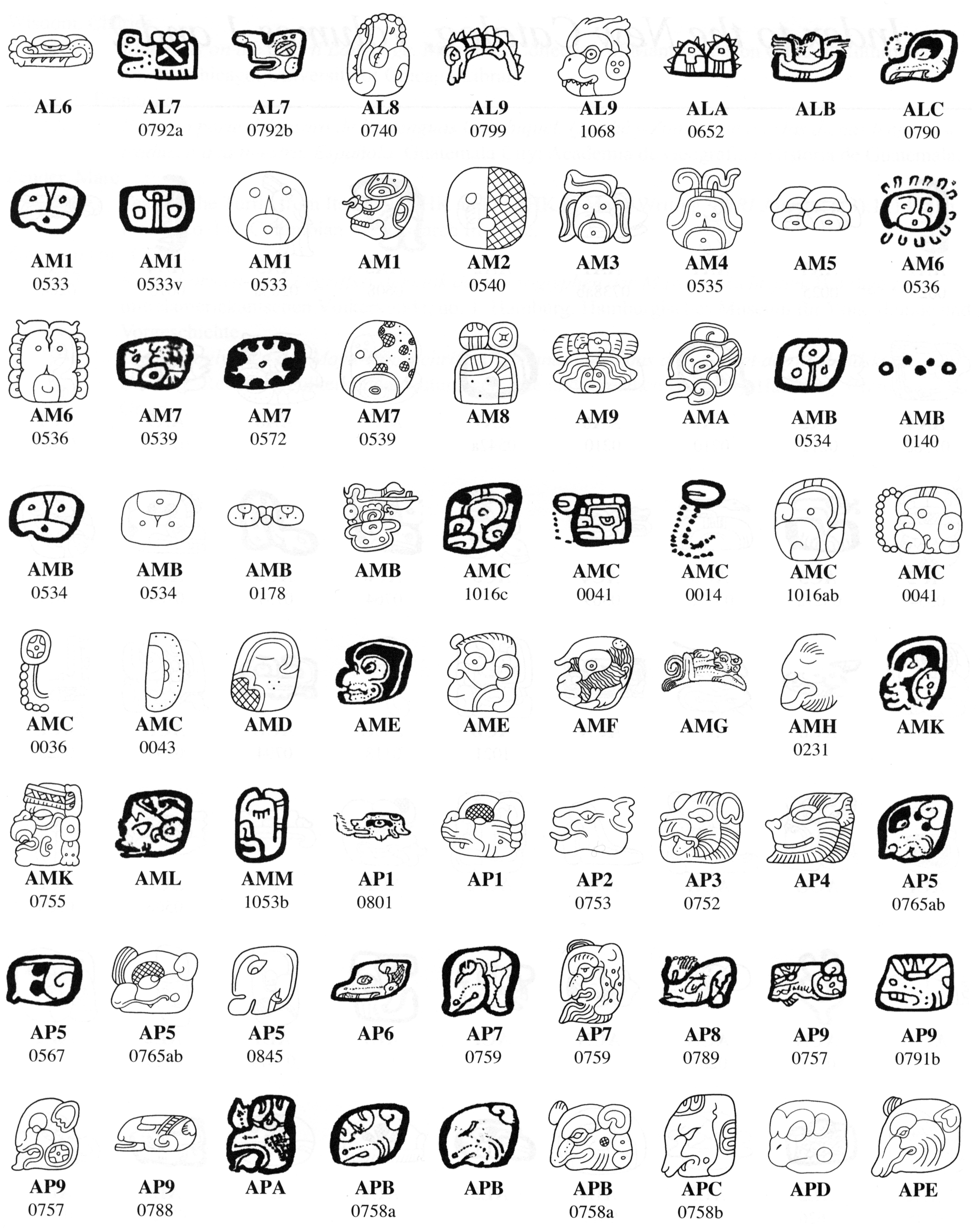

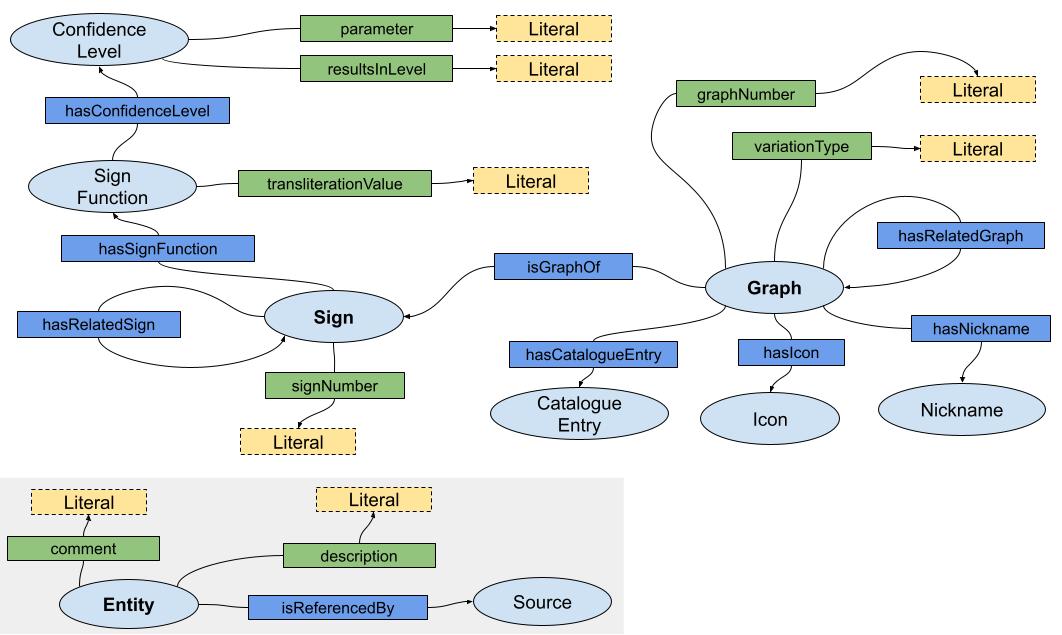

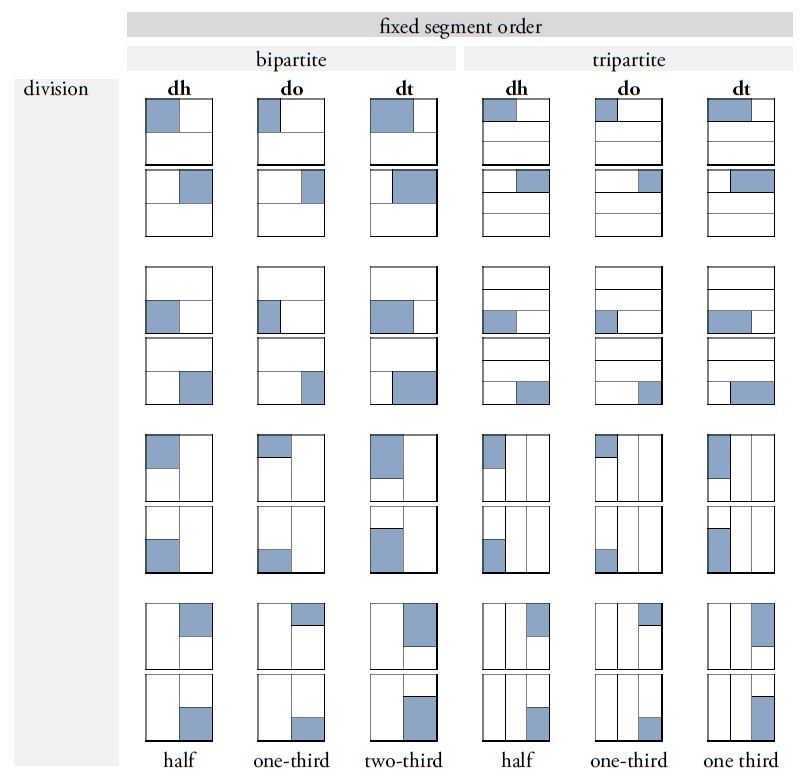

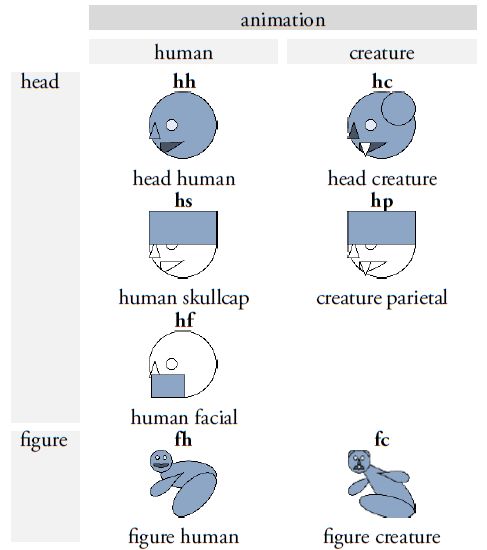

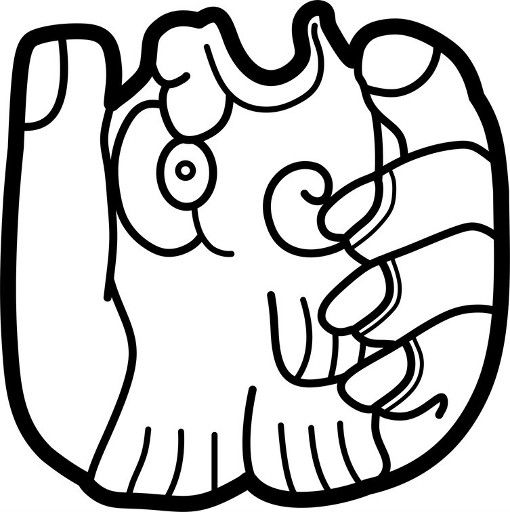

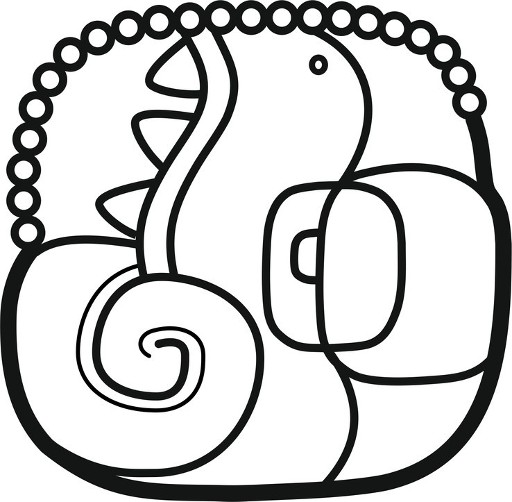

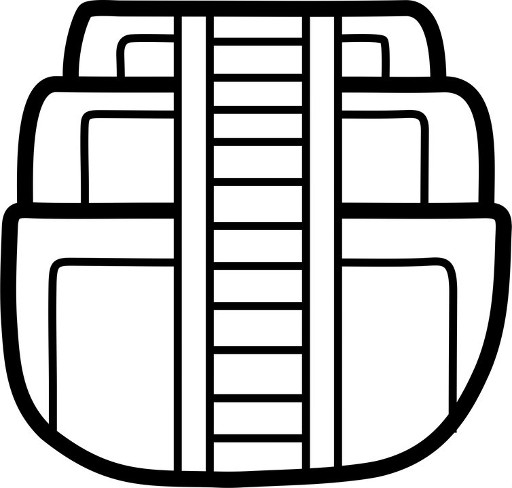

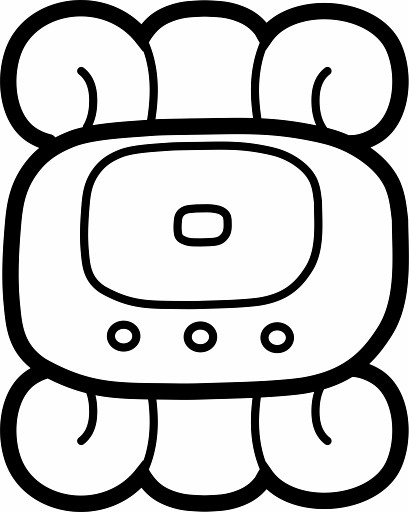

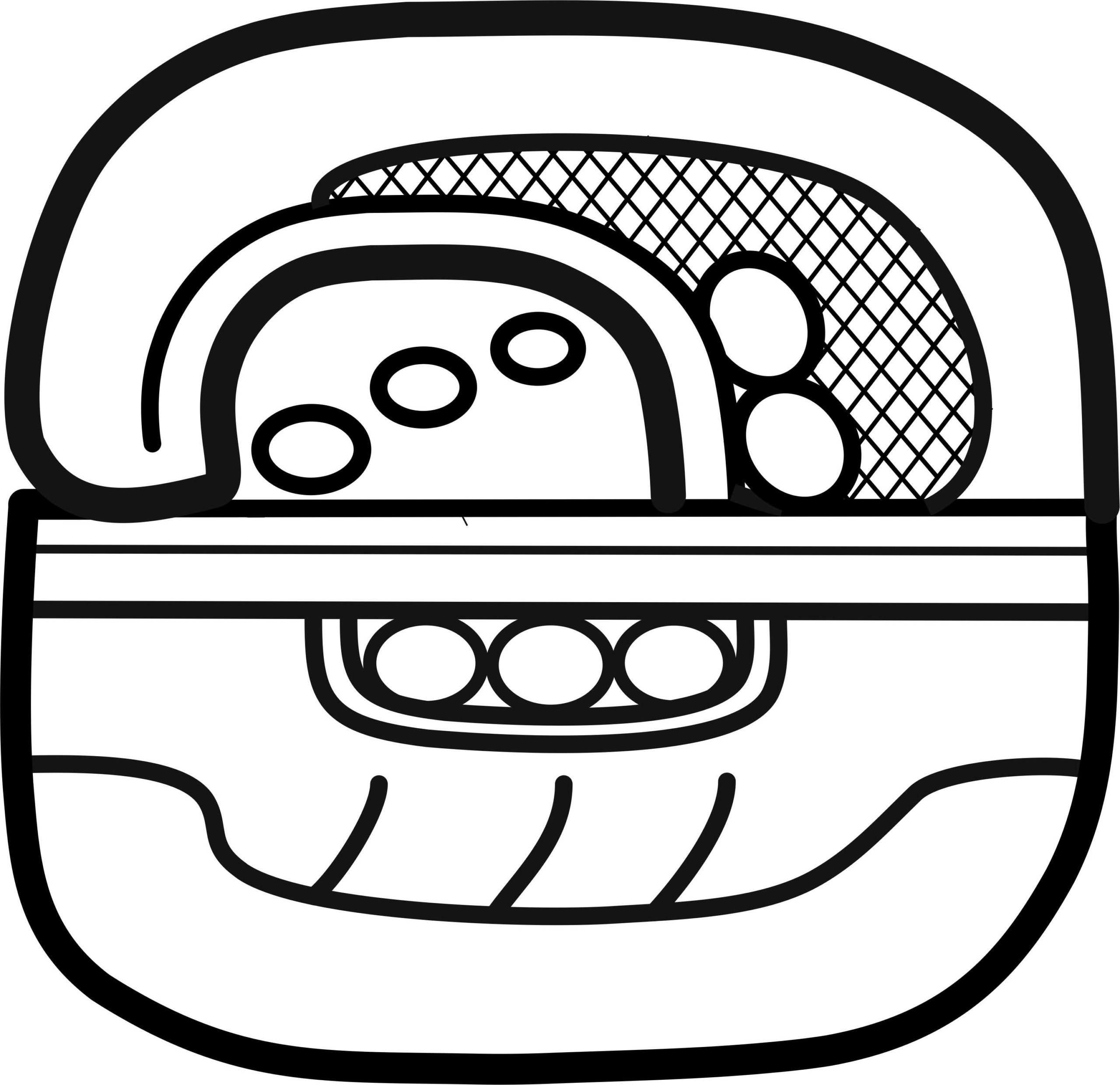

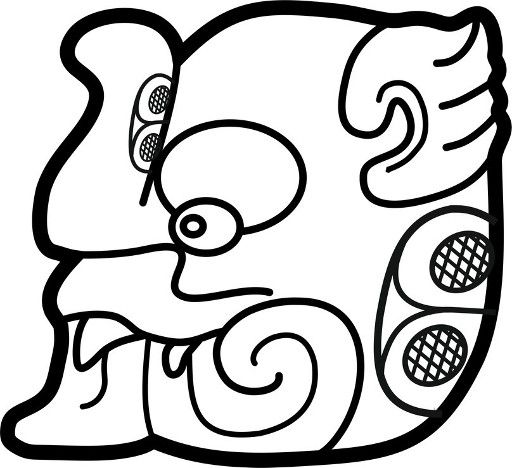

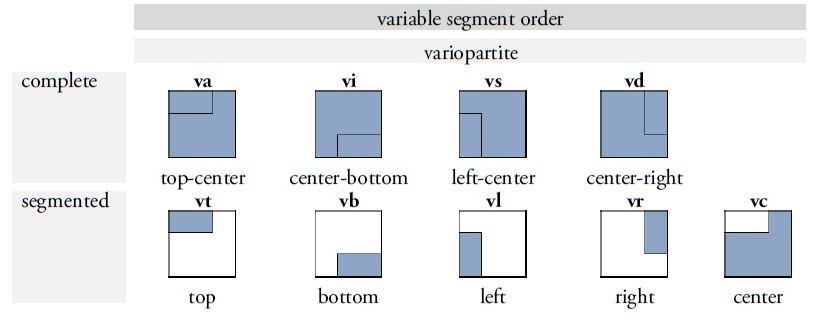

Ein wichtiger Fortschritt in der Überarbeitung von Thompsons Werk besteht in der Einführung eines erweiterten Klassifikationssystems, das die Differenzierung und Benennung von Graphvarianten erheblich erleichtert. Thompsons ursprünglicher Ansatz, Varianten durch willkürliche Buchstaben zu kennzeichnen, wurde auf der Basis von Prager und Gronemeyer (2018) durch ein zweistelliges Buchstabencodesystem ersetzt, das eine präzisere Unterscheidung der Varianten ermöglicht (Abbildung 4). Das neue System beruht auf der Beobachtung, dass zahlreiche Maya-Zeichen entweder durch horizontale oder vertikale Segmentierung in zwei oder mehr graphische Einheiten zerlegt werden können oder in Darstellungen vorkommen, die Tiere, Menschen oder Gottheiten in Kopf- oder Vollform zeigen. Diese Transformationen und Segmentierungen ermöglichen nicht nur eine klare visuelle Differenzierung der Varianten, sondern auch eine systematische Anordnung basierend auf dem zugrunde liegenden Prinzip der Variation. Die Position und Form der Segmente werden durch standardisierte Codes wie „bt“ oder „bv“ spezifiziert. Der Buchstabe „b“ steht für zweigliedrige (bipartite) Zeichen, während „v“ (vertical) darauf hinweist, dass die Segmentierung entlang der vertikalen Achse erfolgt. Der Code „bt“ bezeichnet beispielsweise eine Graphvariante, bei der nur das Segment oberhalb dieser Achse dargestellt wird, wobei „t“ für top steht. Ein weiterer Aspekt unserer Revision von Thompsons Werk ist die Berücksichtigung der sogenannten pars-pro-toto-Schreibung, bei der ein Teil eines Zeichens stellvertretend für das gesamte Graphem verwendet wird. Solche Varianten werden mit dem Code „ex“ gekennzeichnet. Dieser paläographische Modus ermöglicht eine platzsparende Anordnung innerhalb der Hieroglyphenblöcke und fördert zugleich die ästhetische Vielfalt der Schrift, ohne die sprachliche Bedeutung der Glyphen zu beeinträchtigen. Dieses neu eingeführte System zur Klassifikation graphischer Varianten berücksichtigt auch graphische Transformationen wie die Vervielfachung von Elementen (markiert durch "m" oder multiple) und die „Belebung“ von Graphen, bei der Graphe in anthropomorpher oder zoomorpher Variation dargestellt und damit "belebt" werden. Wird ein üblicherweise geometrisch-abstraktes Graph in der Form eines Kopfes repräsentiert, wird dies in unserem Klassifikationssystem mit „h“ (head) kodiert. Handelt es sich dabei um einen menschlichen oder tierischen Kopf, erfolgt die Kennzeichnung mit einem weiteren Buchstaben: „hh“ (head human) für menschliche Köpfe und „hc“ (head creature) für tierische oder Mischwesen-Köpfe. Vollfiguren werden hingegen mit „f“ (full) markiert, wobei „fh“ (full human) für menschliche Vollfiguren und „fc“ (full creature) für tierische oder hybride Darstellungen stehen.

|

|

|

|

|

|

Abbildung 4. Systematischer Überblick über die häufigsten Segmentierungs- und Transformationstypen in der Maya-Schrift. Die binären Buchstabencodes beziehen sich auf bestimmte Variationsmuster und werden an die jeweilige Zeichennummer angehängt, um eine genaue Identifizierung einzelner Graphvarianten anhand ihres strukturellen Segmentierungs- und Transformationsschemas zu ermöglichen. Konzept: Christian Prager und Sven Gronemeyer; Originalillustrationen adaptiert aus Prager und Gronemeyer (2018, Abb. 11, 12, 14, 17 und 20). Illustrationen: Sven Gronemeyer. |

|

Der graphischen Vielfalt und oftmals spielerischen Gestaltung der Zeichen liegen Vorstellungen von der Belebtheit sprachlicher Aussagen und ihren schriftlichen Materialisierungen zugrunde, aber auch das Bemühen von Schreibern um eine möglichst kunstvolle Kalligraphie, ohne die Lesbarkeit der Schriftsprache zu beeinträchtigen. Thompsons numerales System bietet hier eine hervorragende Grundlage für diese Erweiterung seines Systems durch Variantenkodierung – eine Idee, die Thompson bereits bei der Erstellung seines Katalogs vor Augen hatte (1962:5). Er konzipierte seinen Katalog als dynamisches Werkzeug, das kontinuierlich erweitert und verbessert werden sollte. Die aktuelle Revision mit der Neuklassifikation von Zeichen setzt seine Vorstellung um, indem sie das bewährte Nummernsystem beibehält, bestehende Unstimmigkeiten beseitigt und innovative Klassifikationsmethoden einführt. Durch die systematische Integration paläographischer Varianten dokumentiert der überarbeitete Katalog nicht nur die ästhetische Vielfalt der Glyphen, sondern erfasst auch deren funktionale Unterschiede innerhalb des Schriftsystems. Diese Fortschritte schließen die Lücken des ursprünglichen Katalogs und eröffnen neue Perspektiven für die Analyse der visuellen und funktionalen Vielfalt der Maya-Schrift. Thompsons überarbeiteter Katalog verbindet historische Grundlagen mit den Anforderungen moderner Forschung und stellt ein neues, digitales Werkzeug für die Dokumentation und Analyse der klassischen Maya-Schrift dar.

Klassifizierung und Ordnungsprinzipien

Dank seiner systematischen und ästhetisch durchdachten Struktur bleibt Thompsons Katalog bis heute eine vielzitierte Referenz für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Maya-Schrift. Sein auf die Monumente angewandtes Ordnungssystem basiert auf den Arbeiten von William Gates (1931) und Günter Zimmermann (1956), deren Kataloge die Hieroglyphen der drei damals bekannten Maya-Handschriften berücksichtigten. Ergänzend trugen Hermann Beyers Analysen der Schriftzeichen in ihrem Verwendungskontext wesentlich dazu bei, die in den drei genannten Katalogen eingeführte – heute kritisch betrachtete – Unterscheidung zwischen sogenannten Hauptzeichen und Affixen zu präzisieren (Beyer 1930; 1934a; 1934b; 1936).

Thompson ordnete die Zeichen primär nach visuellen und ikonographischen Kriterien und verfeinerte die Kategorien von Gates, Zimmermann und Beyer. Besonders hervorzuheben ist seine Differenzierung zwischen Affixen, Hauptzeichen und Portraithieroglyphen, die er durch spezifische Nummernbereiche systematisierte. Die Affixe, die von Hermann Beyer als „Minimalzeichen“ eingeführt und von Zimmermann präzisiert als schmale Zeichen mit einem Seitenverhältnis von 1:2 oder 1:3 beschrieben wurden, treten typischerweise in Kombination mit größeren Hauptzeichen innerhalb eines Hieroglyphenblocks auf. In Thompsons Katalog sind sie unter den Nummern 1 bis 370 erfasst, wobei ihre Allographe detailliert illustriert sind, um ihre Positionierung und paläographische Funktion im Hieroglyphensystem zu veranschaulichen. Thompsons Unterscheidung von Affixen und Hauptzeichen liegt das zur damaligen Zeit dominierende Verständnis von Schrift zugrunde, das die Maya-Schrift als ausschließlich logographisches System deutet. In diesem kommt den Hauptzeichen die Funktion von Wortwurzeln zu, während Affixe als präfigierte und suffigierte Morpheme oder auch als Adjektive interpretiert werden.

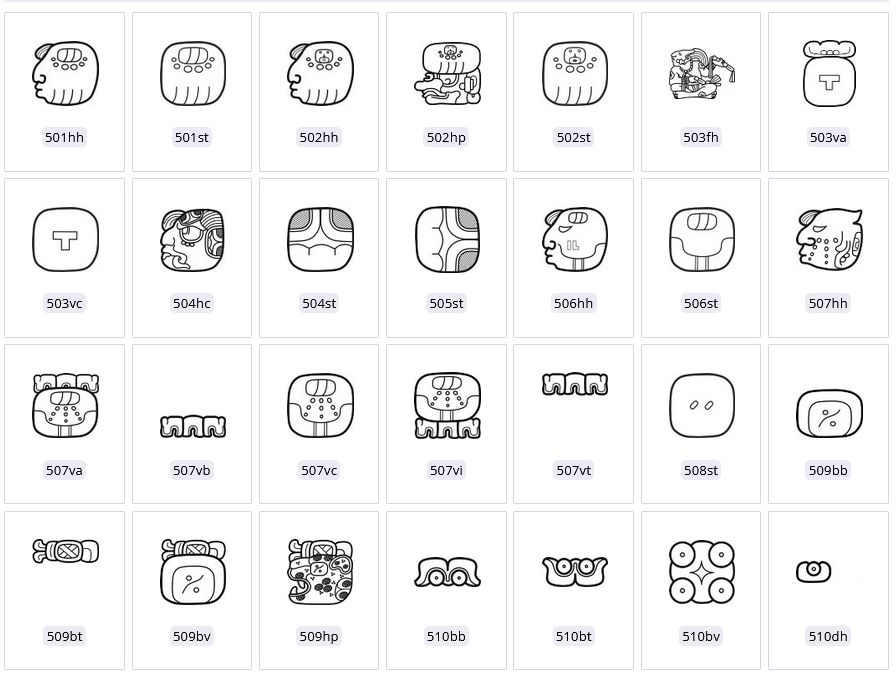

Thompson plante gezielt Raum für zukünftige Ergänzungen ein: Die Affixe enden im Katalog bei Nummer 370, mit Platz für Erweiterungen bis zur Nummer 500 (Thompson 1962:5). Ab dort beginnt die Nummerierung der Hauptzeichen, die den Bereich 501 bis 856 umfasst. Diese Hauptzeichen zeichnen sich durch ein quadratisch-rechteckiges Seitenverhältnis aus und vereinen eine ikonographische Vielfalt, die Darstellungen menschlicher, tierischer und hybrider Körperformen, kulturelle Artefakte sowie Umweltmotive und symbolische Elemente aus Glaubens- und Vorstellungswelten umfasst. Die Kombination dieser Elemente innerhalb einzelner Glyphen erschwert jedoch oft eine eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Kategorie. Darüber hinaus existieren zahlreiche ikonographisch schwer identifizierbare Graphe, deren Klassifikation bis heute wissenschaftliche Herausforderungen aufwirft.

Die Herausforderung, die Maya-Schrift ausschließlich auf ikonographischer Grundlage zu kategorisieren, erweist sich als ein grundlegendes Hindernis für eine Systematisierung nach dem Vorbild der ägyptischen Hieroglyphen, wie sie in den Katalogprojekten von Rendón und Spescha (1965) sowie von Martha Macri, Mathew Looper, Gabrielle Vail und Yuriy Polyukhovich angestrebt wurde (Macri und Looper 2003; Macri und Vail 2009; Looper et al. 2022). In der jüngsten Version ihres Inventars (2022) werden die Grenzen eines rein ikonographischen Ansatzes besonders augenfällig: Macri, Looper und Vail revidierten ihre früheren Klassifikationen aus den Jahren 2003 und 2009 und führten neue, teils abweichende Zeichencodes ein. Dieser Ansatz verdeutlicht jedoch nicht nur die Unzulänglichkeiten dieser Methode, sondern lässt auch Zweifel an der Konsistenz und Nachhaltigkeit ihrer Systematisierung aufkommen. Die resultierende Notwendigkeit alternativer Klassifikationsmethoden wird damit implizit anerkannt.

Inkonsistenzen seines Systems wurden bereits von Thompson festgestellt, indem er die strikte Trennung zwischen Affixen und Hauptzeichen hinterfragte. Rund 60 Affixe übernehmen laut Thompson gelegentlich die Funktion eines Hauptzeichens, was in seinem Katalog durch das Kürzel „M.S.“ (für Main Sign) hinter der Nummer des jeweiligen Affixes gekennzeichnet wurde (Thompson 1962:14). Hauptzeichen, die als Affixe fungierten, wurden von Thompson mit der Abkürzung "af" deklariert (Thompson 1962:34). Für neu entdeckte Hauptzeichen ließ Thompson gezielt Lücken im Bereich 857 bis 999, während er die Portraithieroglyphen ab Nummer 1000 inventarisierte. Diese Kategorie umfasst Zeichen mit individuellen Merkmalen menschlicher oder hybrider mythologisch-göttlicher Figuren, wobei die Grenzen zwischen ersteren und den hybriden Wesen oft fließend sind. Zeichen mit unklarer Klassifikation wurden in den Bereich 1300 bis 1347 eingeordnet, den Thompson als „purgatory group“ bezeichnete. Diese Gruppe wurde später von Grube (1990) revidiert, wobei die meisten Zeichen neu klassifiziert oder entfernt wurden, mit Ausnahme der Nummern 1304 und 1327.

Die ikonographische Vielfalt sowie die oft ungeklärte Bedeutung zahlreicher Glyphen und ihrer Varianten machen eine systematische Klassifikation der Maya-Schrift weiterhin zu einer äußerst anspruchsvollen Aufgabe. Im Vergleich zu Schriftsystemen wie den ägyptischen Hieroglyphen, die durch Alan Gardiner eine kohärente Systematisierung erfuhren, stellt die Systematisierung der Maya-Hieroglyphen eine weitaus komplexere Herausforderung dar. Thompsons Katalog, der aus pragmatischen Erfordernissen der Dokumentation und Forschung entstand, reflektiert diese Komplexität. Gegen Ende seiner Arbeit entfernte sich Thompson aber zunehmend von einer strikt ikonographischen Gruppierung und integrierte neu entdeckte Zeichen chronologisch in eine fortlaufende Nummerierung, unabhängig von ihren morphologischen Merkmalen. Dieses dynamische Vorgehen unterstreicht die Flexibilität seines Systems und verdeutlicht die Notwendigkeit anpassungsfähiger Ansätze bei der Analyse der Maya-Schrift. Trotz seiner Einschränkungen bleibt Thompsons Katalog dennoch ein unverzichtbares Werkzeug der Maya-Epigraphik. Seine systematische und umfassende Herangehensweise sowie die Funktion dieses Katalogs als Standardwerk verleihen ihm eine zentrale Bedeutung in der Mayaforschung. Dies zeigt sich auch in seiner weitaus häufigeren Rezeption im Vergleich zu früheren und selbst nachfolgenden Katalogen, die in ihrer Reichweite und Methodik oftmals eingeschränkt blieben.

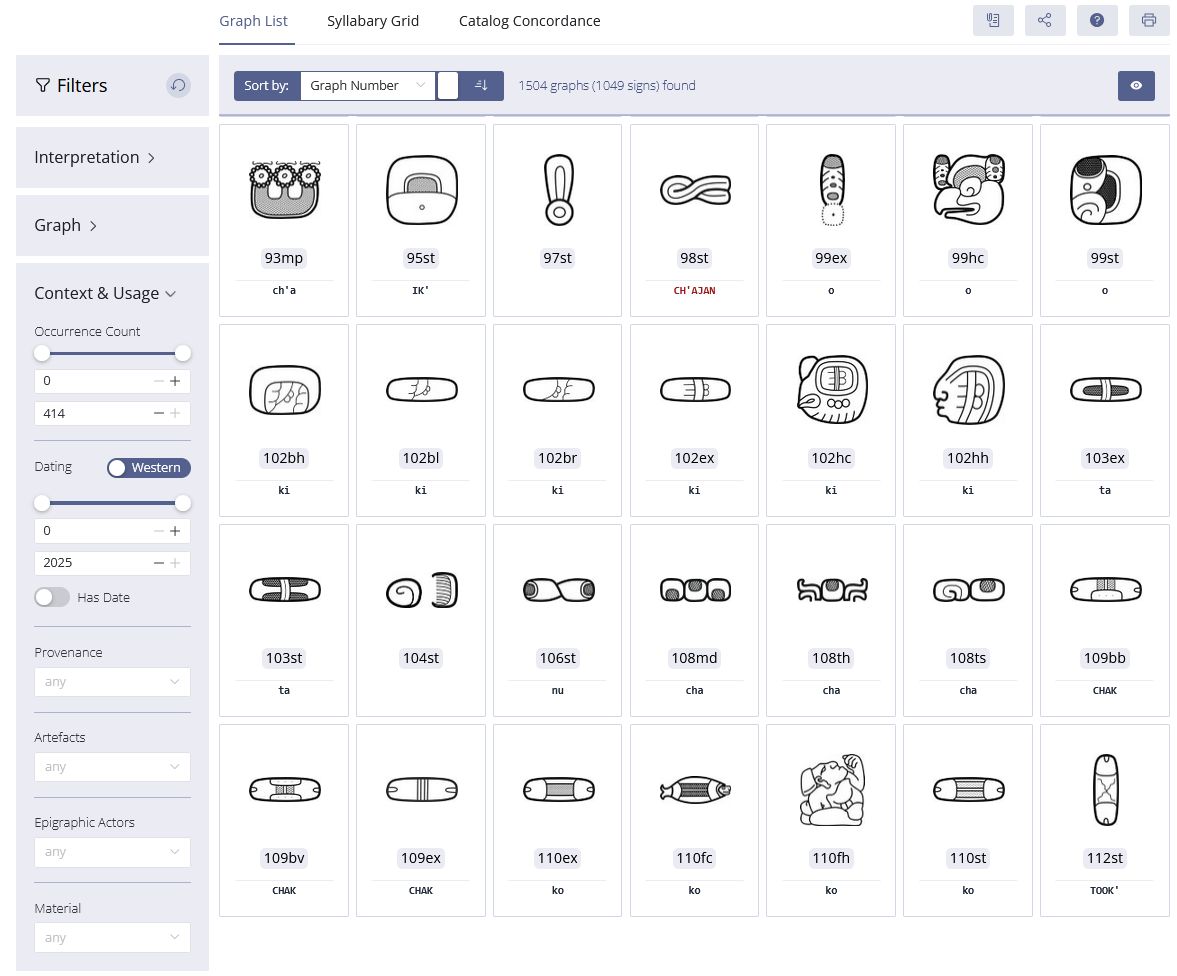

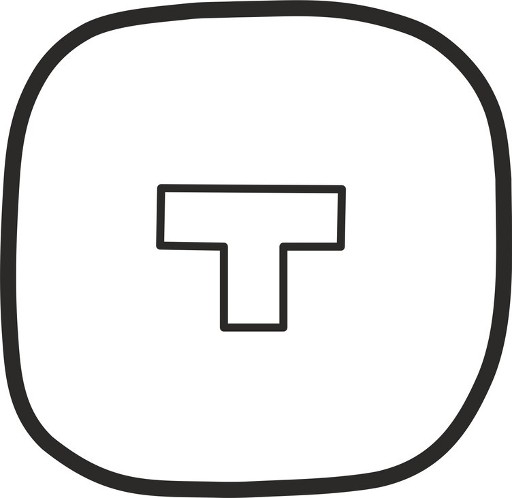

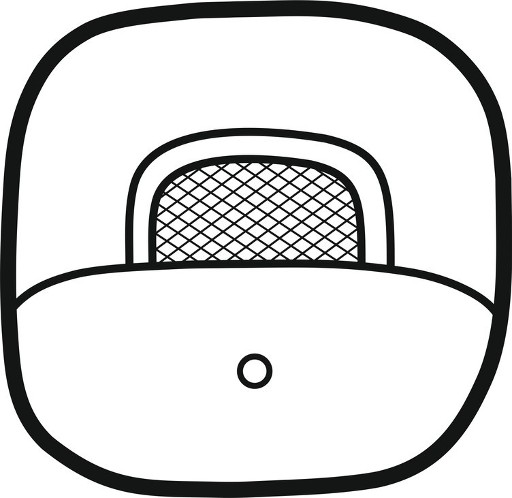

Die Struktur unseres digitalen Katalogs bildet eine Brücke zwischen den frühen Pionierarbeiten und den modernen, digital gestützten Forschungsmethoden. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass eine numerische Kodierung der Schriftzeichen unabhängig von ihrer ikonographischen Beschreibung erfolgen sollte – ein Ansatz, der insbesondere im digitalen Raum realisierbar ist. Im Rahmen dieses Projekts wurde daher ein dynamisch-adaptiver Zeichenkatalog entwickelt, der es ermöglicht, die Zeichen flexibel nach sprachlichen und ikonographischen Merkmalen zu sortieren, zu filtern und individuell zu modifizieren (Abbildung 5). Dabei dient die numerische Kodierung lediglich der eindeutigen Referenzierung von Zeichen und Graphen, ohne deren ikonographische Eigenschaften zu beeinflussen – oder umgekehrt (Diehr et al. 2018).

|

|

b b |

c c |

| Abbildung 5. Auswahl an Filtermöglichkeiten im digitalen Zeichenkatalog: a) zeigt eine (alpha)numerische Sortierung der Graphen mit den Katalognummern 501 bis 510; b) ordnet dieselben Graphen nach ihrer Häufigkeit im gesamten Textkorpus; c) zeigt die 28 am häufigsten vorkommenden Graphen im Textkorpus von Pusilha. Zeichnungen: Christian Prager | ||

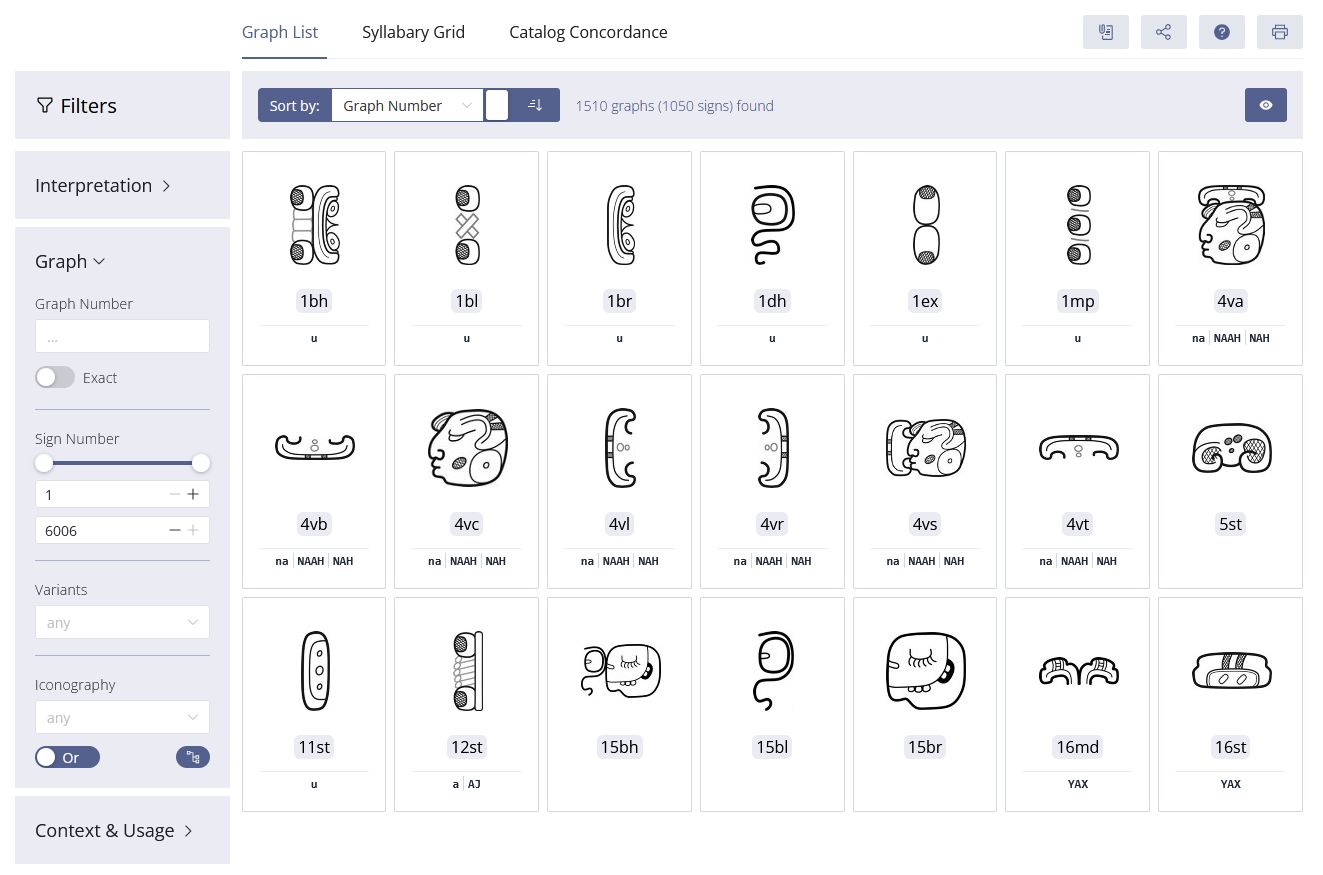

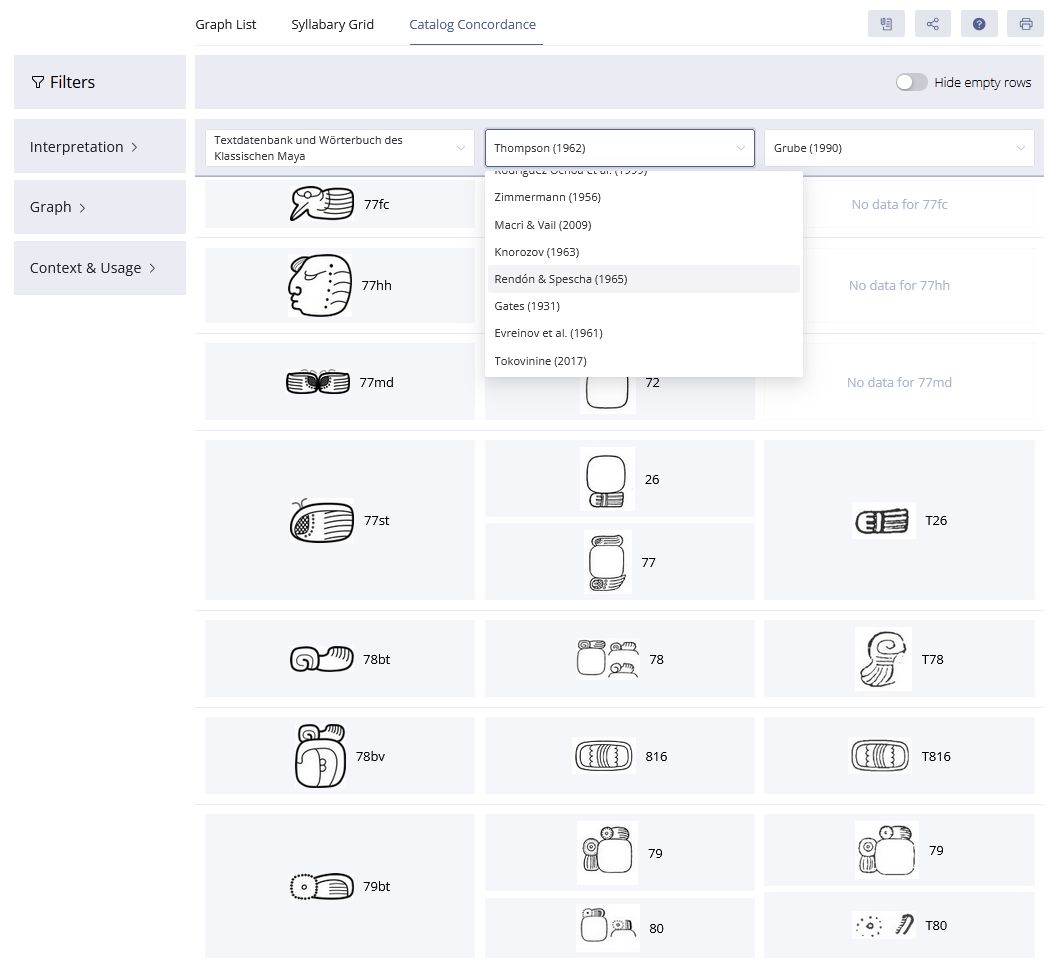

Zeichen, die in Thompsons Katalog nicht erfasst wurden, sind unabhängig von ihrer Morphologie fortlaufend ab der Katalognummer 1500 in das Inventar der Maya-Schriftzeichen aufgenommen worden. Mit Hilfe kontrollierter Vokabulare zur Beschreibung des Graphikons der jeweiligen Zeichen in der virtuellen Forschungsumgebung TextGrid können diese neuen Zeichen präzise und systematisch dokumentiert werden. Die Vokabulare “graph composition” und “iconography” vereinen sowohl formale als auch den Bildinhalt des Graphikons betreffende Beschreibungskriterien, sodass die Schriftzeichen einerseits anhand äußerer Merkmale, wie "Schmal-" oder "Breitzeichen", und andererseits nach inhaltlichen Kategorien, beispielsweise Tiere, Menschen oder Artefakte, erfasst und analysiert werden können. Diese flexible und dynamische Methodik eröffnet den Nutzenden die Möglichkeit, Zeichen nicht nur effizient zu identifizieren und zu sortieren, sondern auch tiefgehende Analysen durchzuführen, die sowohl formale als auch semantische Dimensionen berücksichtigen. Durch diesen Ansatz wird ein wesentlicher Beitrag zur Systematisierung und Erforschung der Maya-Schrift im digitalen Zeitalter geleistet, ohne dabei die Verbindung zu früheren Katalogprojekten zu verlieren. Digitale Konkordanzen, die Abbildungen der Originalzeichnungen einbeziehen, erlauben es den Nutzenden der Datenbank, frühere Katalogisierungsprojekte unmittelbar mit dem vorliegenden digitalen Zeichenkatalog zu vergleichen. Diese Funktion ermöglicht es, Zeichenklassifikationen und methodische Ansätze der vergangenen 100 Jahre in den Kontext aktueller Erkenntnisse und Klassifikationen zu stellen. Auf diese Weise wird eine kontinuierliche wissenschaftliche Reflexion und Weiterentwicklung der Maya-Epigraphik gefördert, unsere wissenschaftliche Arbeit dabei transparent gemacht und die Brücke zwischen traditioneller und moderner Forschung nachhaltig gestärkt.

Schriftikonographie und Formenkunde

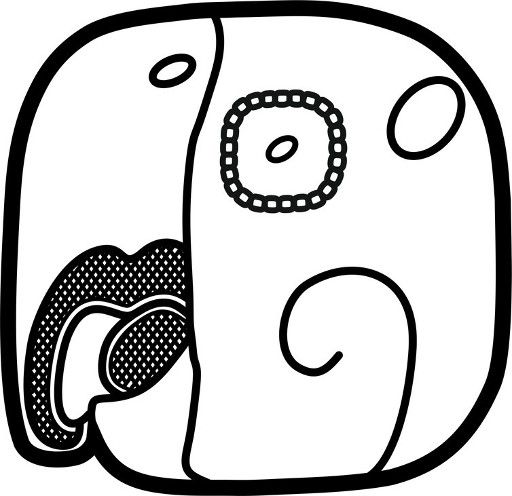

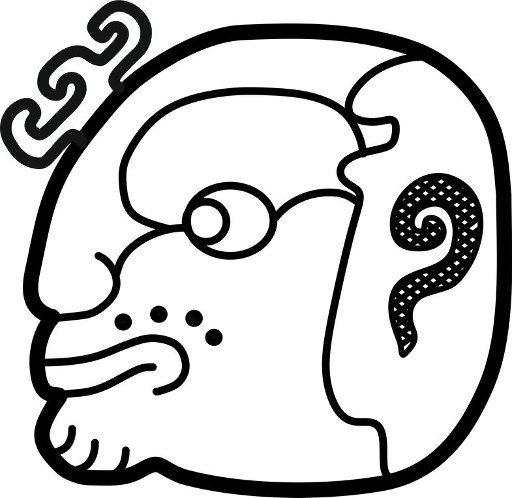

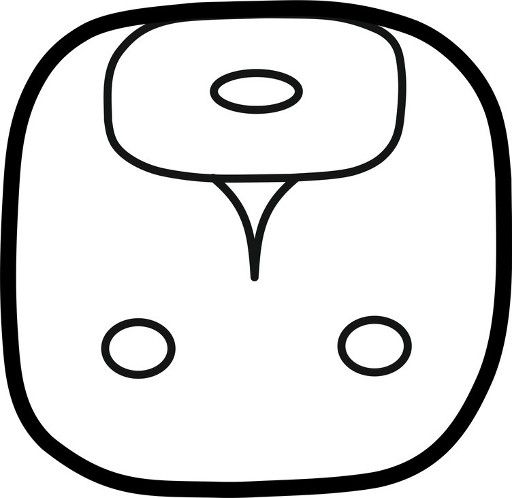

Hieroglyphische Schriftsysteme zeichnen sich durch eine graphische Vielfalt aus, die eng mit kulturellen Motiven und Symbolen verwoben ist und die Grundlage für sprachliche Kommunikation bildet (vgl. Stone und Zender 2011). Ein Zeichen in solchen Systemen ist nicht bloß ein graphisches Element, sondern eine semiotische Einheit, die Bedeutung transportiert. Jedes Zeichen verbindet in Anlehnung an Peirce und Saussure eine materielle Form (den Signifikant (signifiant), also das Graph) mit einem konzeptuellen Inhalt (dem Signifikat (signifié), also der sprachlichen Bedeutung) (Abbildung 1). Die Bedeutung eines Zeichens ergibt sich damit häufig aus der sprachlichen Repräsentation des dargestellten Gegenstands. Der ikonische Charakter – die visuelle Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen und seinem Referenten – spielt dabei eine zentrale Rolle, ist jedoch nicht immer eindeutig (Abbildung 6). Viele Zeichen der Mayaschrift besitzen darüber hinaus symbolische oder abstrakte Bedeutungen, die durch kulturelle und historische Entwicklungen geprägt sind. Insbesondere in der Maya-Schrift bleiben die ikonischen Ursprünge zahlreicher Zeichen ungeklärt, was die Interpretation und damit auch die ontologische Kategorisierung weiter erschwert. Dennoch fungieren die Zeichen als Träger sprachlicher, kultureller und ästhetischer Informationen, die sich durch die Analyse von Form, Funktion, Bedeutung und Anwendung herausarbeiten lassen.

|

|

|

|

|

|

| Ikon: Papagei(kopf) | Ikon: Hirsch(kopf) | Ikon: Hand mit Fisch | Ikon: Leguan(kopf) | Ikon: Pyramide | Ikon: ? |

| MO' "Papagei" | CHIJ "Hirsch" → chi (Silbe) | TZAK "greifen; beschwören" | SIH "schenken" |

? |

? |

| Ikonische Bild-Laut-Beziehung |

Semantische Bild-Laut-Beziehung | Offene Bild-Laut-Beziehung[6] |

Ungeklärte Bild-Laut-Beziehung[7] |

Unbestimmte Bild-Laut-Beziehung[8] | |

| Abbildung 6. Typologie der Bild-Laut-Beziehungen in der Mayaschrift (Konzept und Umsetzung: Christian Prager, 2025). | |||||

Die ikonologische Analyse, die sich auf die graphisch-formalen und bildlichen Eigenschaften der Zeichen konzentriert, stellt ein unverzichtbares Werkzeug der epigraphischen Forschung dar. Sie ermöglicht die Identifikation und Kategorisierung von Zeichen und liefert gleichzeitig wertvolle Einblicke in deren kulturelle und semantische Kontexte. Dies ist besonders bedeutsam bei Schriftsystemen wie der Maya- und der ägyptischen Hieroglyphenschrift, in denen Schrift und bildliche Darstellung eng miteinander verflochten sind. Für die Maya-Schrift ist die Untersuchung des ikonischen Ursprungs eines Zeichens eine grundlegende, aber noch in den Anfängen stehende Aufgabe, siehe etwa Andrea Stones und Marc Zenders ikonographische Analyse von 100 Schriftzeichen (Stone und Zender 2011). Sie bildet die Basis, um sowohl die Funktion als auch die Bedeutung der Zeichen im linguistischen und kulturellen Kontext zu entschlüsseln. Die semiotische Analyse ergänzt diese ikonologische Perspektive, indem sie die komplexen Beziehungen zwischen Form, Funktion, Bedeutung und Anwendung systematisch untersucht. Diese Differenzierung ist essentiell, um die Struktur und Dynamik hieroglyphischer Schriftsysteme vollständig zu verstehen.

Formenkundlich-semantische Ansätze der Klassifikation

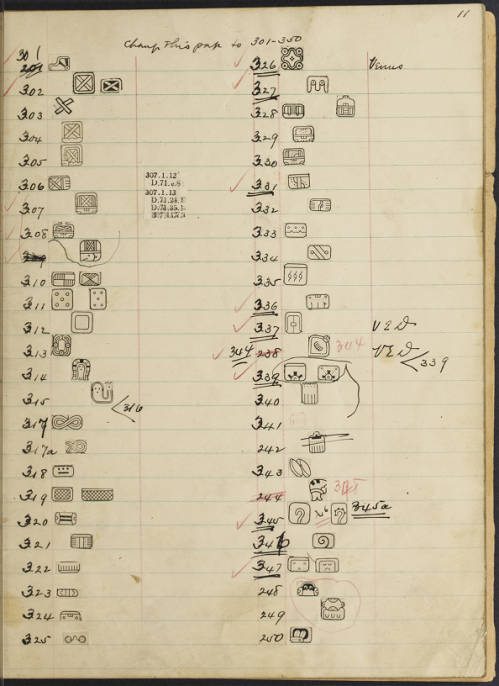

Ein erster systematischer Versuch, die Elemente der Maya-Schrift zu erfassen, wurde 1931 von William Gates unternommen (Abbildung 7). Sein Katalog, der auf den Hieroglyphen der Maya-Handschriften beruhte, fußte auf einem unveröffentlichten Zeicheninventar von Charles C. Willoughby, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstellt worden war und heute im Peabody Museum aufbewahrt wird. Gates setzte den Schwerpunkt seiner Systematik auf die ikonographische Bestimmung der Schriftzeichen, um diese anhand ihrer visuellen Merkmale zu ordnen (Tabelle 1). Dabei unterteilte er die Glyphen der Maya-Handschriften in zwölf ikonographisch-semantische Kategorien, darunter Tageszeichen, Monatszeichen, Kalenderzeichen, Himmelsrichtungen, Numerale, Porträts und Tiere. Ziel war es, die ikonische Vielfalt der Schriftzeichen zu systematisieren und eine geordnete Übersicht der Schriftelemente zu schaffen. Trotz seines ambitionierten Ansatzes offenbarte Gates’ Methodik deutliche Schwächen: so verband er in seiner Klassifikation ikonographische und semantische Merkmale mit pragmatischen Anwendungskriterien, ohne eine klare methodische Trennung zwischen diesen Dimensionen zu vollziehen. Diese Vermischung erschwerte eine präzise semiotische und linguistische Analyse der Schriftzeichen erheblich, da weder ihre funktionalen noch ihre semantischen Aspekte systematisch untersucht wurden. Hinzu kam eine komplizierte und teils inkonsistente Numerierung der Elemente, die die Nachvollziehbarkeit seiner Systematik zusätzlich erschwerte und Kritik einfuhr. Aus heutiger Perspektive ist eine methodisch stringente Trennung zwischen Form, Funktion, Bedeutung und Anwendung unverzichtbar, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen den graphischen, linguistischen und kulturellen Dimensionen der Maya-Schrift adäquat zu verstehen. Während Gates’ Werk für die frühe Klassifikation der Maya-Schrift ohne Frage einen wichtigen Beitrag leistete, beschränkt sich seine Bedeutung heute weitgehend auf den forschungsgeschichtlichen Kontext. Dennoch beeinflusste sein ikonologischer Ansatz die Maya-Forschung nachhaltig: Die Praxis, Zeichen gemäß ihrer ikonischen Merkmale zu kategorisieren, wurde in nachfolgenden Katalogen aufgegriffen und weiterentwickelt (Rendón und Spescha 1965; Macri und Looper 2003; Macri und Vail 2009; Looper et al. 2022). Im Rahmen unseres aktuellen Katalogisierungsprojekts konnten wir die methodischen Schwächen dieses Ansatzes identifizieren und entscheidend verbessern, indem die ikonologische Interpretation der Graphe von der Katalogisierung selbst getrennt wurde. Durch die differenzierte und systematische Trennung der Dimensionen, Form, Funktion und Bedeutung sowie die Integration moderner semiotischer und linguistischer Methoden haben wir heute ein tiefergehendes Verständnis der komplexen Struktur der Maya-Schrift.

|

|

|

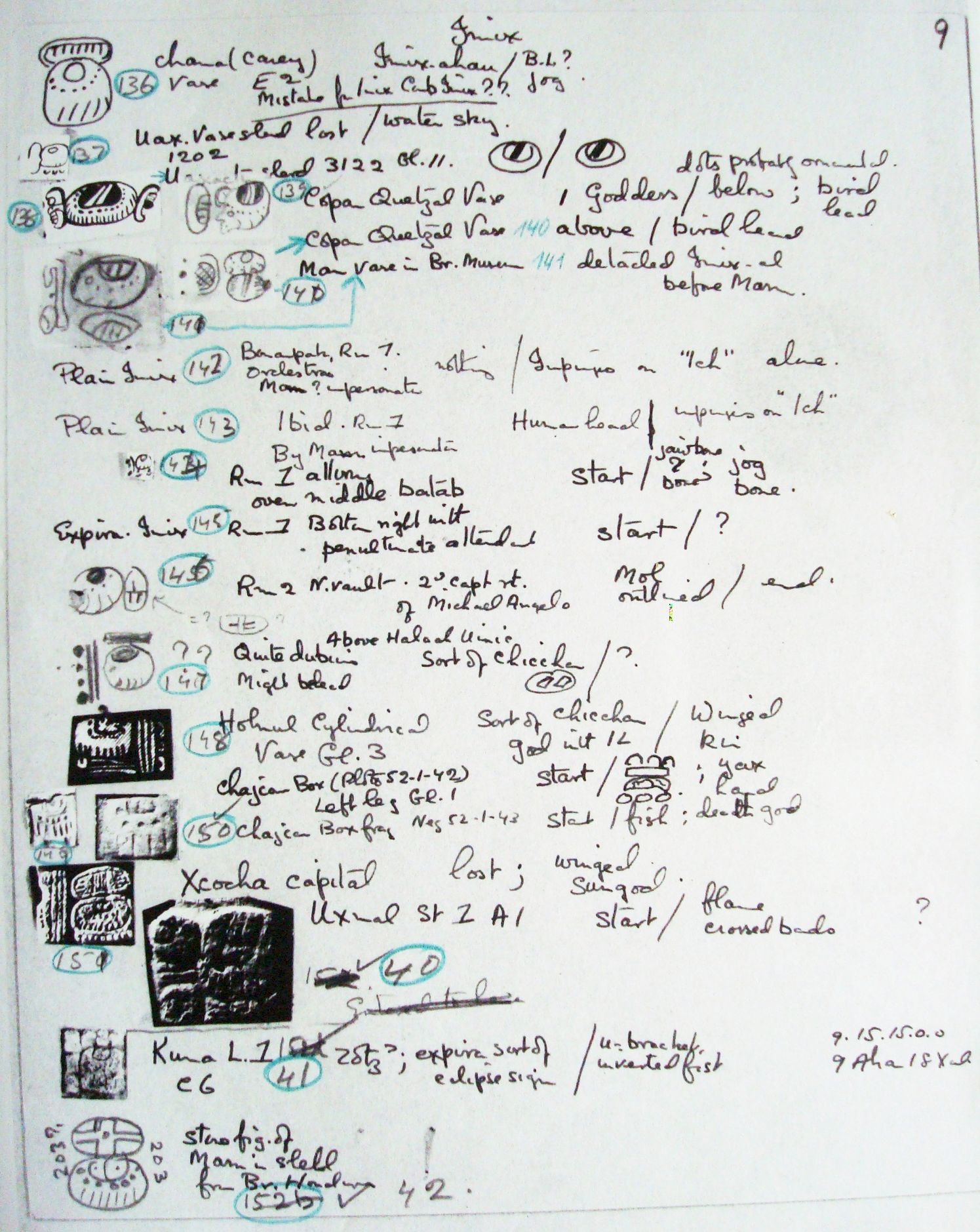

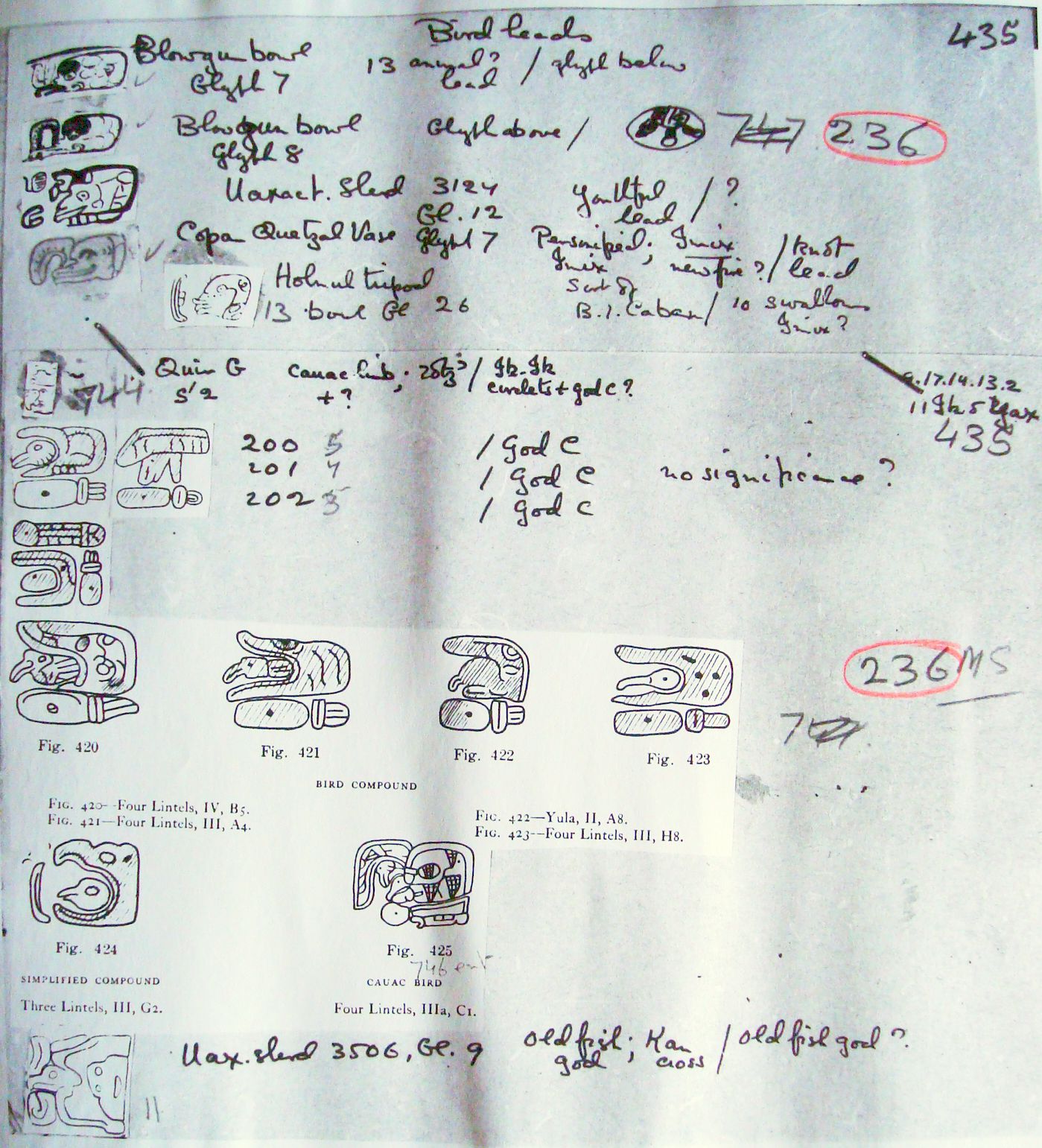

Abbildung 7. Seite 11 aus Gates' Originalstudie zu seinem 1931 erschienen Katalog der Mayaschrift (William Gates notes on glyphs, approximately 1898-1940, MSS 279 Series 3 Sub-Series 2, Box: 13, Folder: 5. William Gates papers, MSS 279. L. Tom Perry Special Collections. https://archives.lib.byu.edu/repositories/14/archival_objects/53513. Accessed July 28, 2025). |

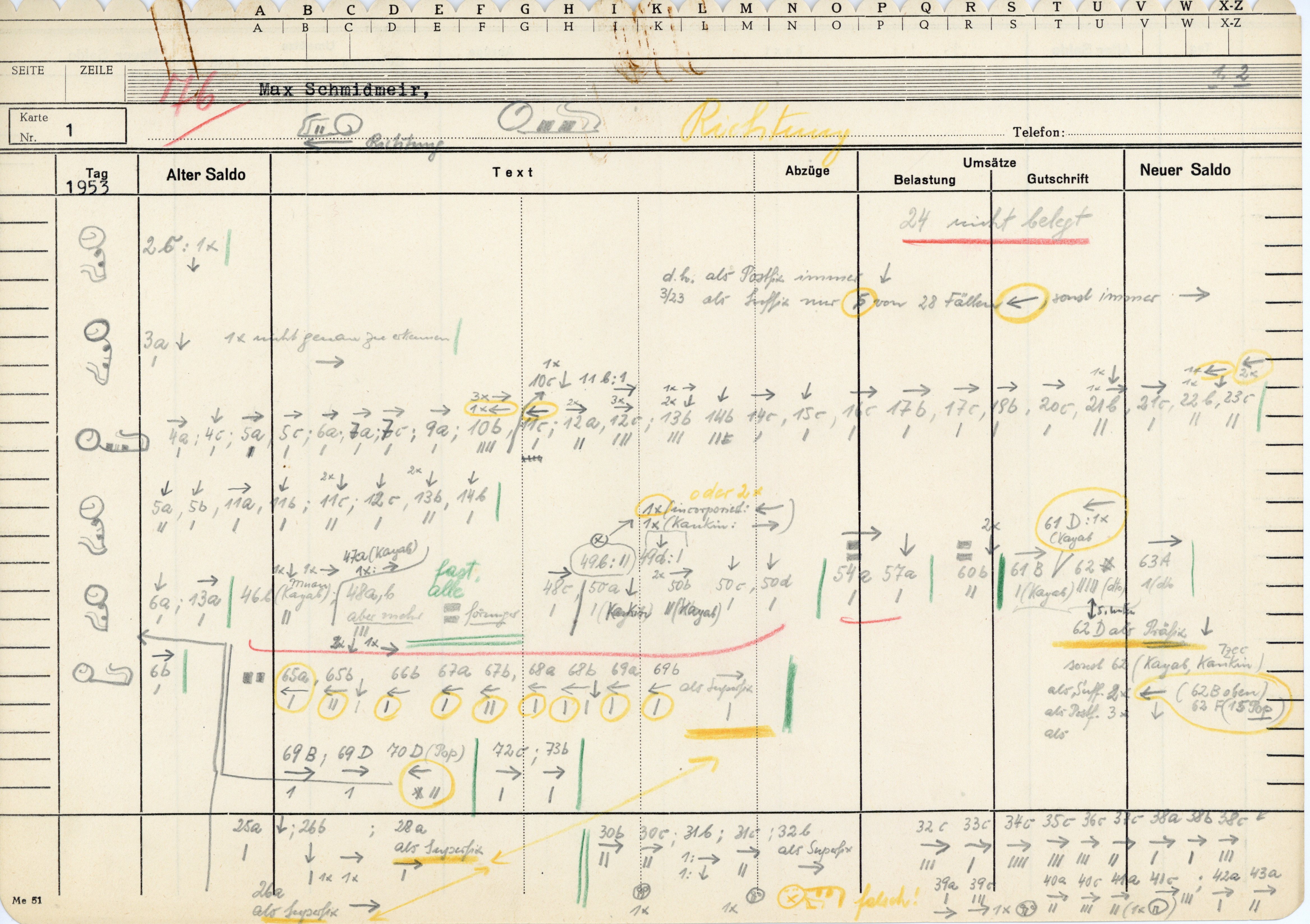

Abbildung 8. Originale Karteikarte mit Zimmermanns Studie zur Paläographie und zum Vorkommen der Silbe wa (T130) in der Dresdner Mayahandschrift, angefertigt als Vorbereitung auf seine Publikation von 1956. (Zitiert aus: Günter Zimmermann, Schreiber der Dresdner Mayahandschrift, Manuskript im Nachlass, Abteilung für Altamerikanistik, Universität Bonn.) |

Günter Zimmermann (Abbildung 8) verfolgte in seinem 1956 veröffentlichten Werk über die Hieroglyphen der Maya-Handschriften einen primär formenkundlichen Ansatz. Er definiert dabei den Begriff der „Formenkunde“ in seinem Werk als eine systematische Analyse und Klassifikation der hieroglyphischen Zeichen der Maya-Handschriften (1956:10). Die „formenkundliche Systematik“ beruht dabei auf der genauen Erfassung und Beschreibung der äußeren Gestalt und Struktur der Hieroglyphen, ohne eine vorweggenommene Deutung ihres Inhalts. Dies schließt die Unterteilung der Hieroglyphen in Hauptzeichen und Affixe ein, die nach ihrer Größe, ihrer Position und ihrem funktionalen Bezug zueinander kategorisiert werden. Affixe werden dabei weiter in Präfixe, Superfixe, Postfixe und Suffixe unterteilt, abhängig von ihrer Anordnung in Bezug auf das Hauptzeichen. Der methodische Ansatz der Formenkunde basiert auf der Notwendigkeit, den umfangreichen Formenschatz der Hieroglyphen neutral und möglichst objektiv zu erfassen. Dies erfolgt durch eine numerische Kodierung und eine strukturierte Notation, um jede Hieroglyphe unabhängig von ihrer Bedeutung systematisch zu analysieren und zu kategorisieren. Die „formenkundliche Systematik“ ist somit ein Werkzeug zur Erfassung der visuellen und strukturellen Merkmale der Hieroglyphen, das sich auf die Variabilität der Formen konzentriert, wie sie in verschiedenen Texten und Inschriften auftreten. Diese Systematik vermeidet dabei spekulative Deutungen und fokussiert sich auf die dokumentierte Vielfalt und die räumliche Anordnung der Zeichen. Gemäß diesem Ansatz unterschied Zimmermann, wie bereits zuvor Gates (1931), zwei morphologisch differenzierte Hauptgruppen: breite Hauptzeichen und schmale Kleinzeichen (Affixe), wobei Letztere entlang der vier Seiten eines Hauptzeichens angeordnet sind. Zugleich betonte Zimmermann die fließenden Übergänge zwischen diesen Kategorien und stellte infrage, ob eine derartige Zweiteilung mit den konzeptuellen Vorstellungen der klassischen Maya übereinstimmte (1956:12). Seine Unterteilung der Hauptzeichen in menschliche, tierische und konventionell-ornamentale Formen beruhte auf äußerlichen Ähnlichkeiten, wie beispielsweise Darstellungen von Köpfen und Körperteilabben von Menschen und Tieren. Allographe wurden mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet, ein System, das später auch von Thompson übernommen wurde. Diese Klassifikation verbindet Formenkunde mit Bildinterpretation, indem sie semantische und inhaltliche Domänen gleichermaßen berücksichtigt. Zimmermann wies jedoch darauf hin, dass die Zuordnung innerhalb dieser Kategorien häufig schematisch nach rein formalen Kriterien erfolgte, was in einigen Fällen dazu führte, dass semantisch verwandte Zeichen voneinander getrennt wurden. Obwohl diese formenkundlich-semantische Einteilung die systematische Ordnung und das Auffinden spezifischer Zeichen erleichterte, spiegelte sie nicht zwangsläufig deren tatsächliche Herkunft, Bedeutung oder Funktion wider. Diese Einschränkung war jedoch vor dem Hintergrund des damaligen Forschungsstandes nachvollziehbar. Die methodologischen Grenzen des Ansatzes werden insbesondere bei Zeichen deutlich, die zwar formal als abstrakt-ornamental klassifiziert wurden, inhaltlich jedoch Tierformen oder anderen Kategorien zugeordnet werden könnten. Dies gilt etwa für ornamental-abstrakte Zeichen mit gesichtsartigen oder texturalen Merkmalen, die ebenso gut in Kopf- oder Tierzeichen-Kategorien zu finden sind und dort eingeordnet werden könnten. Solche Beobachtungen verdeutlichen die Problematik einer rein formalen Herangehensweise an die Klassifikation von Schriftzeichen. Hinzu kommt, dass ikonographische Elemente nicht eindeutig identifizierbar sind und so der ikonische Inhalt vieler Zeichen weiterhin unklar bleibt, was unterschiedliche Interpretationen und Kategorisierungen begünstigt. Trotz dieser Herausforderungen erleichterte Zimmermanns pragmatische Einteilung in drei formale Kategorien die Übersicht und den praktischen Umgang mit der Vielzahl an Zeichen erheblich, offenbarte jedoch zugleich den dringenden Bedarf nach einer präziseren Differenzierung anhand semantischer, funktionaler und formaler Kriterien. Nur eine solche umfassende Differenzierung ermöglicht es, die komplexen Beziehungen innerhalb des Schriftsystems der Maya adäquat zu erfassen. Zimmermanns Idee einer systematischen und umfassenden Dokumentation der Zeichen – um dies vorwegzunehmen – lässt sich erst jetzt mithilfe digitaler Methoden realisieren. Dynamisch generierbare Zeichentabellen, die sowohl semantische als auch formale Kriterien berücksichtigen, bieten die Möglichkeit einer effizienteren und flexibleren Organisation der Zeichen und ihrer Varianten. Zudem können spezialisierte Zeichenkataloge entwickelt werden, die sich gezielt auf bislang unentzifferte Glyphen konzentrieren und damit einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Entschlüsselung der Maya-Hieroglyphen leisten.

|

a |

b |

| Abbildung 9. Faksimiles von Thompsons originalen Karteikarten aus dem Nachlass Thomas Barthels (Universität Tübingen), die als Grundlage für seinen 1962 erschienenen Zeichenkatalog der Mayaschrift dienten. Die Karten enthalten neben einer Zeichnung oder einem Foto der entsprechenden Fundstelle einen Vorkommensnachweis sowie, sofern vorhanden, Datumsangaben – letztere wurden jedoch nicht mit abgedruckt. a) Karte Nr. 9 mit einem Vorkommensnachweis des Zeichens T501. In Thompsons Katalog wird auf die jeweilige Kartennummer verwiesen, sodass ein Abgleich mit den originalen Notizen möglich ist; b) Karte Nr. 435, auf die im Katalog auf Seite 61 Bezug genommen wird. Sie behandelt das Zeichen T236 YAXUN und belegt aus heutiger Sicht, dass Thompsons Klassifikation in diesem Fall nicht korrekt war. Erst die kritische Auswertung seiner Originalkarten ermöglichte eine vollständige Revision seines Standardwerks im Rahmen des vorliegenden Projekts (Bildrechte vorbehalten). | |

Zimmermanns Katalog und seine Methodologie bildeten letztlich die Grundlage für Thompsons Katalog (1962), der ein Inventar von insgesamt 862 Elementen umfasst (Abbildung 9). Diese setzen sich zusammen aus 370 Affixen, 356 Hauptzeichen – darunter Darstellungen von Menschen, Tieren und deren Körperteilen –, 88 Portraithieroglyphen sowie 48 Zeichen mit zweifelhafter Klassifizierung. Eine detaillierte Analyse des Katalogs offenbart, dass Thompson in der Reihenfolge der Zeichen zunächst den Strukturen von Zimmermanns und Gates’ Katalogen folgte. Bei den Hauptzeichen ab Nummer 501 wendet er eine systematische Sortierung an, wobei kalendarischen Hieroglyphen Priorität eingeräumt wird. Nach diesen werden die Zeichen nach formalen Merkmalen wie geschlossenen Umrandungen, Linienelementen, gekreuzten Bändern, Flecken, Punkten oder Schraffierungen geordnet – Merkmale, die Thompson Zimmermanns Kategorie der ornamental-abstrakten Zeichen entnahm. Besondere Aufmerksamkeit galt quadratisch-rechteckigen Graphen mit klar definierter Außenkontur. Innerhalb dieser Systematik sind menschliche Körperteile wie Hände und Beine im Bereich der Nummern 666 bis 714 aufgeführt, während Tiere und ihre Bestandteile die Nummern 731 bis 766 einnehmen. Ab Nummer 788 treten jedoch weitere Tiere auf, was die inkonsistente Strukturierung der Kategorien verdeutlicht. Die Graphe zwischen Nummer 788 und 856 sind inhaltlich wie formal äußerst heterogen und reflektieren die nachträgliche Einfügung neuer Zeichen anstelle einer kohärenten Systematik. Diese methodischen Grenzen, die sich besonders in den späteren Teilen des Katalogs manifestieren, zeigen die Limitationen einer primär formenkundlichen und semantischen Herangehensweise, die Thompson zu Grunde legte. Wesentliche Überarbeitungen und Ergänzungen von Thompsons Inventar wurden in späteren Studien, insbesondere von Nikolai Grube (1990) sowie William Ringle und Thomas Smith-Stark (1996), vorgenommen. Grube führte methodische Korrekturen ein, um die strukturellen Schwächen von Thompsons Ansatz zu beheben. Eine grundlegende Maßnahme bestand in der präzisen Definition von Zeichen als kleinste diskrete Einheiten, die unabhängig voneinander existieren und sich nicht überlappen. Komplexe Zeichen, die aus mehreren Elementen bestehen, wurden als eigenständige Einheiten behandelt, sofern die Kombination dieser Elemente neue Eigenschaften erzeugte. Dieser Ansatz ist methodisch fundiert, doch in Fällen seltener Kombinationen bleibt die Abgrenzung von Eigenständigkeit problematisch. Ein weiteres relevantes Kriterium war die Orientierung asymmetrischer Zeichen, deren Bedeutungsänderung durch Rotation empirisch belegt ist. Dennoch sind nicht alle Kontexte solcher Modifikationen eindeutig, was die Differenzierung erschweren kann. Die traditionelle Unterscheidung zwischen Hauptzeichen und Affixen wurde von Grube ebenfalls aufgehoben, da sich diese als ästhetisch bedingtes, aber funktional nicht konsistentes Konzept erwies. Durch diese Änderung konnten zahlreiche Doppeleinträge in Thompson eliminiert werden, was die Übersichtlichkeit und Nutzung des Katalogs erheblich verbesserte. Grube führte außerdem eine separate Kategorie für Portraithieroglyphen ein, die eine systematische Gruppierung und neue Nummerierung erhielt, die mit Hilfe eines vorangestellten "P" markiert wurde. Sein Inventar der Portraithieroglyphen umfasst 132 Einträge und erweitert damit Thompsons Katalog um über 50 Zeichen. Viele Zeichen in Thompsons Katalog wurden von Grube als Varianten anderer Zeichen erkannt und unter einem einzigen Katalogeintrag zusammengeführt, während andere aufgrund unzureichender Dokumentation aus dem Katalog entfernt wurden. Rund 50 neue, seit Thompsons Publikation entdeckte abstrakte Zeichen wurden ebenfalls ergänzt und mit einem vorangestellten „A“ versehen, um sie von den ursprünglichen Einträgen in Thompson zu unterscheiden.

Diese Ergänzungen stellten einen wesentlichen Fortschritt dar, warfen jedoch die Frage auf, wie diese in Zukunft kohärent in den bestehenden Katalog integriert werden könnten. Die Modifikation des Nummerierungssystems zielte darauf ab, die vorgenommenen Änderungen zu reflektieren, ohne die Kontinuität mit Thompsons Originalsystem zu gefährden. Die Herausforderung war es, den Katalog als dynamisches und methodisch solides Werkzeug weiterzuentwickeln, das gleichzeitig Übersichtlichkeit und Anschlussfähigkeit an frühere Forschungen bewahrt.

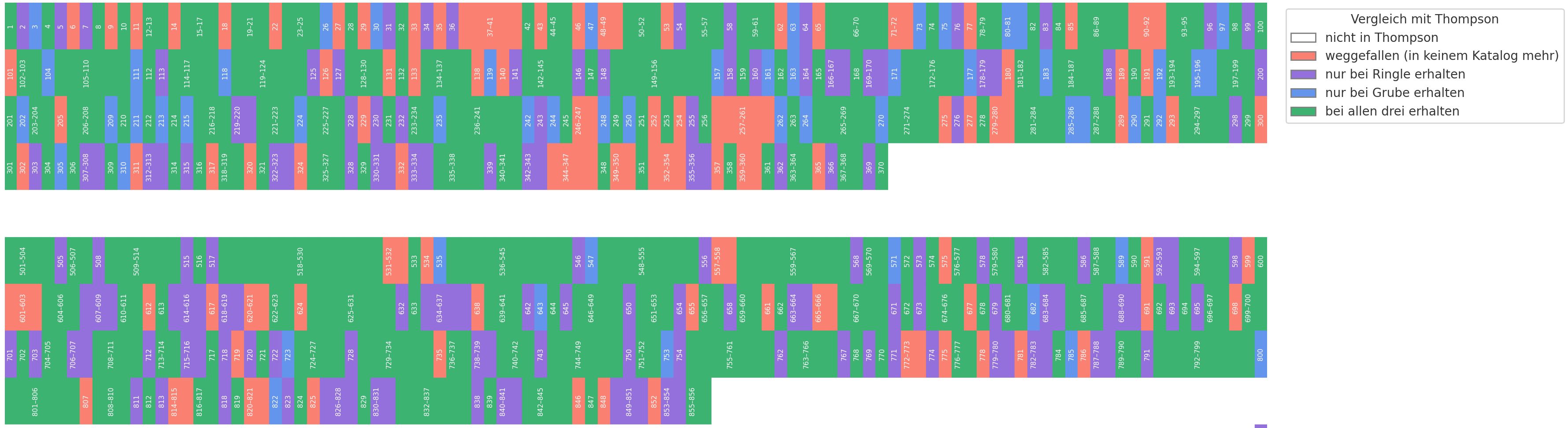

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurden diese Prämissen aufgenommen und in den digitalen Zeichenkatalog integriert. Der von Ringle und Smith-Stark (1990) angewendete digitale Ansatz ergänzte Grubes Revisionen und ermöglichte es erstmals, diese systematisch in einen modernen, computergestützten Kontext zu integrieren und über CD-ROMs einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck überarbeiteten sie ebenfalls Thompsons Katalog grundlegend, indem sie ebenso die starre Unterscheidung zwischen Hauptzeichen und Affixen aufhoben und stattdessen eine flexible Klassifikation auf Basis graphischer und funktionaler Merkmale einführten. Zeichen werden primär nach formalen Kriterien definiert, wobei auch Modifikationen wie Größenanpassungen berücksichtigt werden. Portraitglyphen und Kopfvarianten erhielten eine neue Nummerierung und spezielle Markierungen wie „H“ für Kopfvarianten. Das Nummerierungssystem wurde ebenfalls wie schon bei Grube - ohne auf dieses Werk Bezug zu nehmen - erweitert, um neue Zeichen zu integrieren, und Thompsons „purgatory group“ wurde ebenfalls klassifiziert. Die von Ringle und Smith-Stark rund sechs Jahre nach Grube (1990) später vorgelegte Revision von Thompson ergänzte Grubes zuvor durchgeführte Revisionen, während sie gleichzeitig die Anschlussfähigkeit an Thompsons System bewahrte (Abbildung 10). Im Rahmen des digitalen Zeichenkatalogs haben wir in Anlehnung an Grube und Ringle und Smith-Stark Thompson ebenfalls erneut revidiert. Um die Konsistenz zu wahren, wurde im Gegensatz zu Ringle und Smith-Stark darauf verzichtet, von Thompson nicht benutzte Nummern mit neu identifizierten Graphen zu besetzen und diese stattdessen in einen neuen Nummernbereich ab der Zahl 1500 eingegliedert.

|

| Abbildung 10. Visualisierung der Revisionen von Grube sowie Ringle & Smith-Stark am Katalog von Thompson (1962). Rot markiert sind Glyphen aus Thompsons Katalog, deren Klassifikation oder Nomenklatur von Grube bzw. Ringle & Smith-Stark abgelehnt wurden; grün hervorgehoben sind Zeichen, die von allen Autoren unverändert aus Thompsons Originalkatalog übernommen wurden. Konzept und graphische Gestaltung: Christian Prager (2025). |

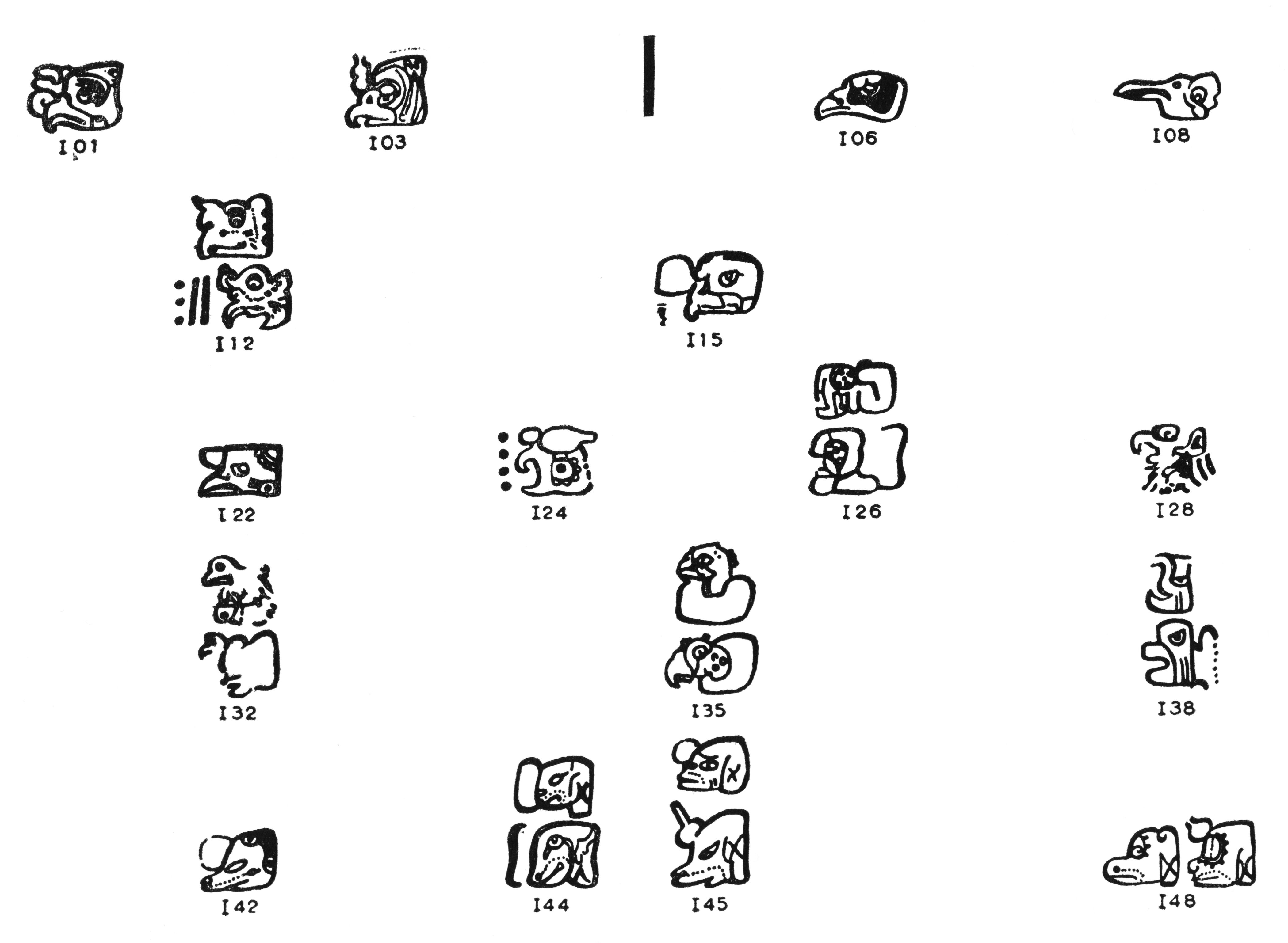

In den Jahren 1961 und 1963, unmittelbar vor und nach der Veröffentlichung von J. Eric S. Thompsons Zeichenkatalog, erschienen zwei Kataloge zu den Hieroglyphen der Maya-Handschriften (Abbildung 11a-b). Der erste wurde unter der Leitung des Mathematikers Eduard Evreinov (Evreinov et al. 1961) erstellt, der zweite von Yuri Knorozov (1963), wobei Evreinov seinen Katalog auf Knorozov basierte. Beide Werke zeichnen sich durch eine vergleichbare Systematik der Schriftzeichen aus, was sie zu einer wichtigen Grundlage für eine gemeinsame Analyse macht. Besonders das frühere Werk markierte einen Wendepunkt, da es erstmals digitale Methoden in die Erforschung der Maya-Schrift einführte. Erstmals kamen elektronische Rechenmaschinen zum Einsatz, um die komplexe Struktur der Hieroglyphen systematisch zu untersuchen. Texte zweier Maya-Handschriften wurden numerisch kodiert, auf Lochkarten gespeichert und maschinell analysiert. Diese lexikometrischen Untersuchungen umfassten die Analyse von Häufigkeiten, Vorkommen und Kookkurrenzmustern von Zeichen, Zeichenkombinationen, Wörtern und Wortfolgen. Die Ergebnisse wurden anschließend mit sprachstatistischen Daten aus yukatekischen Texten und kolonialzeitlichen Wörterbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts abgeglichen, um Hinweise auf mögliche Entzifferungen zu gewinnen. Trotz der methodischen Fortschritte scheiterte der Ansatz letztlich an fundamentalen Fehleinschätzungen. Die maschinellen Analysen konnten die strukturellen und sprachlichen Prinzipien der Maya-Schrift nicht hinreichend erfassen. Daher galt der Versuch bereits kurz nach der Veröffentlichung als gescheitert (Schlenther 1964).

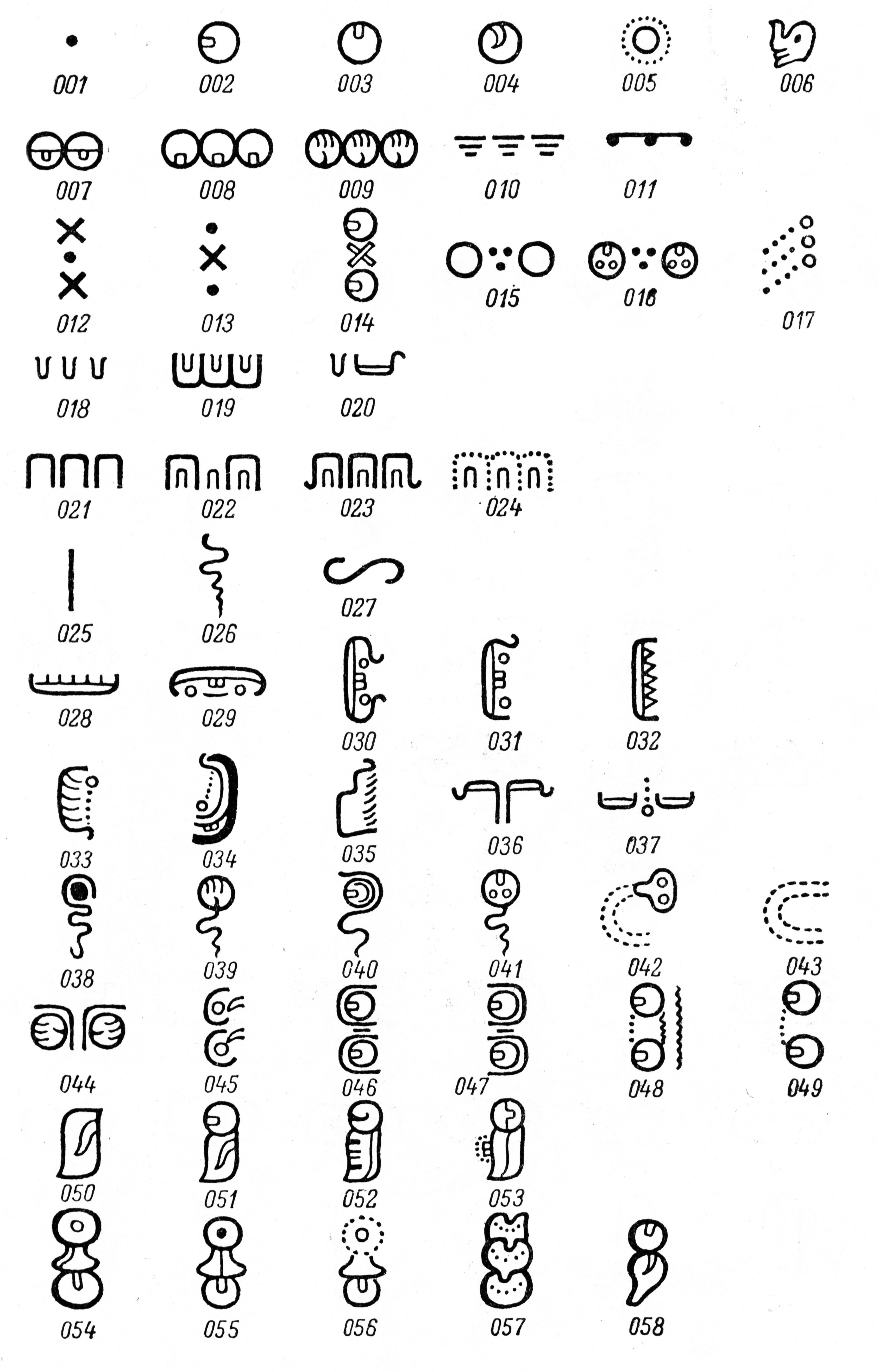

Die beiden in dieser frühen Phase der Mayaschriftforschung entstandenen Kataloge basieren auf einem formenkundlichen Ansatz, wobei die Glyphen in Schmal- und Breitzeichen sowie in Affixe und Hauptzeichen unterteilt sind. Jedes Zeichen wird mit einer eindeutigen numerischen Kodierung versehen, die mit der Nummer 1 beginnt und eine präzise Referenzierung ermöglicht. Die Anordnung der Glyphen im Katalog folgt einem Prinzip der zunehmenden Komplexität, das durch die Anzahl und Gestaltung subgraphemischer und binnengraphischer Elemente definiert wird. Diese kleinsten graphischen Einheiten besitzen keine eigenständige Bedeutung, tragen jedoch wesentlich zum visuellen Erscheinungsbild der Schrift bei. Dieses Klassifikationsprinzip weist deutliche Parallelen zur Organisation der Keilschrift und der chinesischen Schrift auf: Die hierarchische Organisation der Keilschrift nutzt einfache Grundzeichen, die aus wenigen Keilen bestehen, als Bausteine für komplexere Zeichen (vgl. Borger 2010). In der chinesischen Schrift fungieren Radikale als Grundelemente, die graphische und semantische Informationen transportieren. Die systematische Ordnung der Zeichen orientiert sich somit an der Anzahl der Striche und der Position des Radikals (vgl. Xǔ Shèn 1981).

|

a |

b |

c |

| Abbildung 11. Vergleichende Übersicht formenkundlich geordneter Glyphen aus den Maya-Handschriften: a) Auszug aus Knorozovs Katalog mit Schmalzeichen und Affixen (Zeichen 1–110), systematisch nach Rotationsachsen und subgraphemischen Strukturen gruppiert; b) Weitere Graphe aus Knorozovs Systematik, darunter abstrakte und komplexere Zeichen (ab Zeichen 111), geordnet nach äußerer Form und visueller Komplexität (11a und 11b: Bildzitat aus Knorozov 1963:307, 309); c) Idealtypische Graphe aus Tokovinines Zeichenliste (2017), die charakteristische Strukturmerkmale in stilisierter, fontähnlicher Darstellung zeigen und damit eine Weiterentwicklung des Ansatzes von Knorozov darstellen (Bildzitat aus Tokovinine 2017:11). | ||

Im Gegensatz zu diesen beiden Schriftsystemen spielt die Semantik in den Katalogen von Knorozov und Evreinov eine untergeordnete Rolle. Stattdessen basiert die Klassifikation primär auf visuellen Ähnlichkeiten. Glyphen werden dabei in Subgruppen eingeteilt, deren Mitglieder durch gemeinsame äußere und innere Merkmale – sogenannte subgraphemische Strukturen – miteinander verbunden sind. Knorozov wendet in seinem Katalog eine systematische Ordnung an, die sowohl formenkundliche als auch funktionale Aspekte berücksichtigt. Schmalzeichen und Affixe (Zeichen 1–110) werden anhand ihrer Rotationsachse gruppiert, wobei zwischen vertikalen und horizontalen Varianten unterschieden wird. Breitzeichen beginnen ab Zeichen 111, zunächst geordnet nach ihrer äußeren Form, beispielsweise geschlossene Umrandungen oder ornamentale Elemente. Menschliche Gesichter werden ab Zeichen 202 katalogisiert, Hände ab Zeichen 258, und tierartige Köpfe ab Zeichen 273. Ab Zeichen 298 folgen Zeichen mit punktierten Umrandungen, während Zeichen mit offenen Umrandungen ab Nummer 310 gelistet werden. Zeichen, die sich keiner dieser Kategorien zuordnen lassen, sind ab Zeichen 318 katalogisiert und weiter in Gruppen unterteilt, die ähnliche Umrisse aufweisen. Knorozovs Katalog umfasst insgesamt 414 Zeichen aus den Maya-Handschriften und wird durch Graphe ergänzt, die ausschließlich in Monumentalinschriften vorkommen. Dadurch erweitert sich das Inventar auf 540 Graphe. Die gleiche Systematik, die für die Handschriften entwickelt wurde, findet auch in der Klassifikation der Monumentalinschriften Anwendung.

Diese formenkundlich-semantischen Familienähnlichkeiten dienen der strukturellen Organisation, unabhängig von der sprachlichen Bedeutung der Zeichen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Kataloge noch nicht vollständig entschlüsselt war. Dieser systematische, auf visueller Verwandtschaft basierende Ansatz wurde später von Alexandre Tokovinine (2017) in seiner Zeichenliste erneut aufgegriffen und weiterentwickelt (Abbildung 11c). Wie bereits Knorozov zuvor, illustrierte auch Tokovinine seinen Katalog mit Zeichnungen prototypischer Graphe, die diagnostische Merkmale der jeweiligen Schriftzeichen hervorheben. Diese idealisierten Darstellungen der Graphe besitzen eine fontähnliche Qualität, da sie wesentliche Elemente wie Form und Binnendetails betonen, die paläographisch nachweisbar sind und in das Design des Zeichens eingeflossen sind. Während die einzelnen Graphe in Thompsons Katalog auf einer beispielhaften Repräsentation von tausenden paläographischen Belegen basiert, entwickelten Knorozov und später Tokovinine idealisierte Graphe, die sämtliche charakteristischen Merkmale in stilisierter Form abbilden. Tokovinines Systematik der Graphe orientiert sich an der Nutzung der Zeichen und unterscheidet dabei präzise zwischen rotierbaren und nicht-rotierbaren Zeichen, zentralen und peripheren Varianten sowie einfachen und zusammengesetzten Glyphen. Dieser Ansatz greift auf methodische Grundlagen zurück, wie sie bereits von Beyer vor rund 100 Jahren eingeführt wurden, und erweitert diese durch eine stärkere Betonung visueller Ähnlichkeiten, struktureller Komplexität und der graphischen Position innerhalb eines Glyphenblocks. Durch diese Herangehensweise schafft Tokovinines Katalog eine auf Knorozov zurückgehende Grundlage für die systematische Analyse der Maya-Schrift und ermöglicht eine präzise Klassifikation und Kontextualisierung der Zeichen. Dieser methodische Ansatz, der sowohl visuelle als auch funktionale Aspekte der Schrift berücksichtigt, wurde im Rahmen unseres Projekts ebenfalls aufgegriffen und umgesetzt, um neue Perspektiven auf die Struktur und Nutzung der Maya-Schrift zu eröffnen. In diesem Zusammenhang wurden in Anlehnung an Knorozov und Tokovinine idealisierte, prototypische Graphe entwickelt, welche die Grundlage unseres digitalen Katalogs bilden, wobei diese in einer künftigen Verwendung auch als Fonts oder Zeichensatz für die Maya-Schrift verwendbar sein könnten.

Ikonographisch-formenkundliche Klassifizierungsansätze

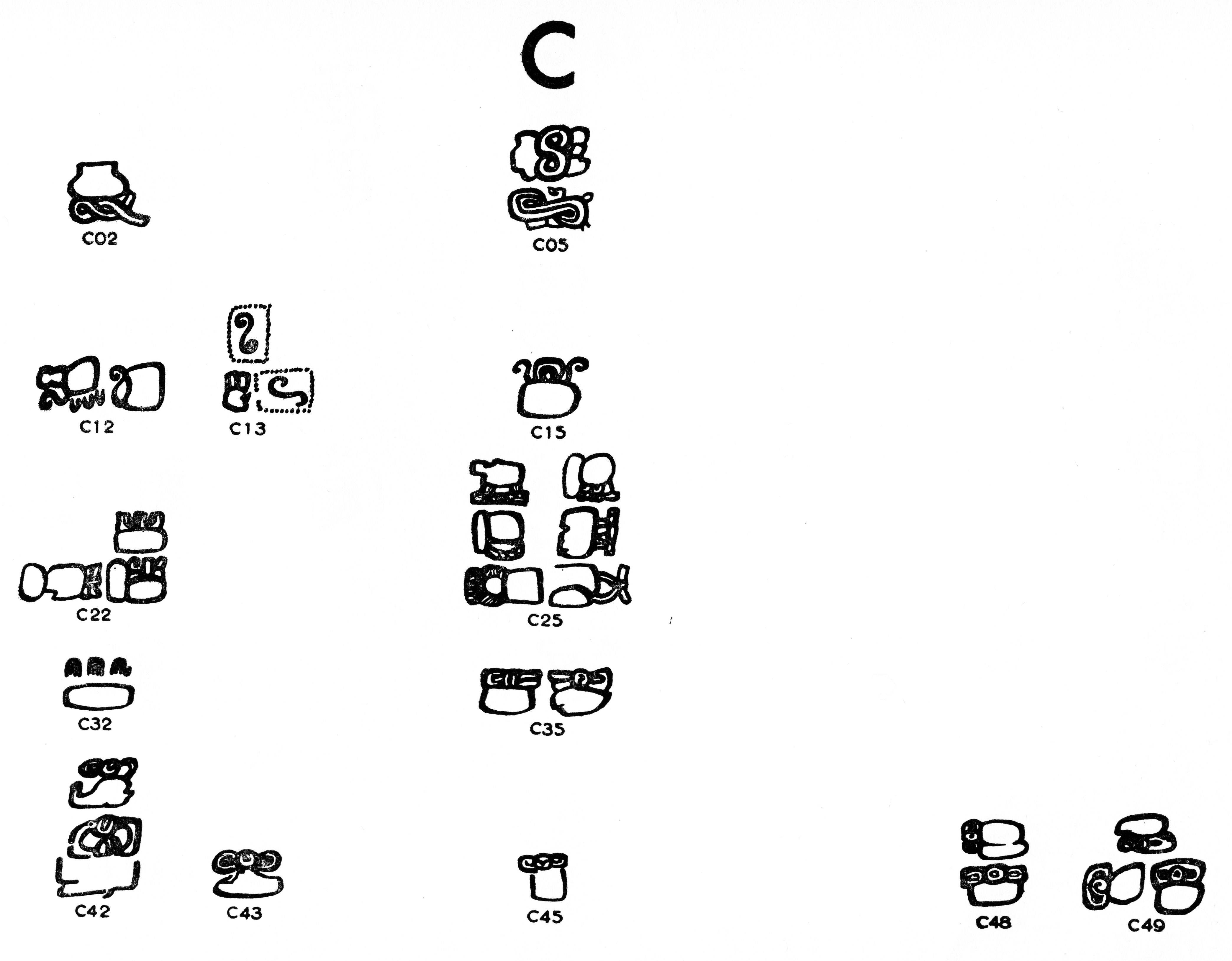

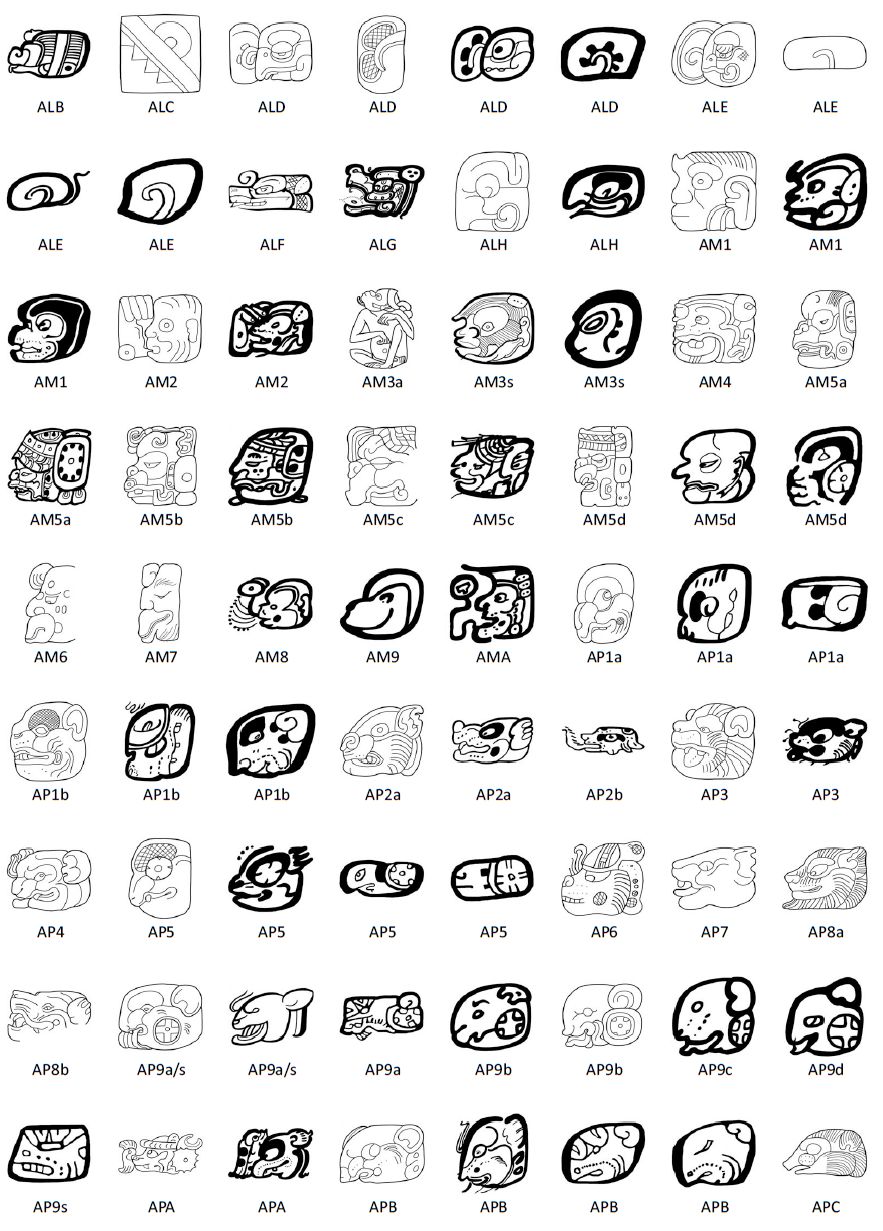

Die systematische Klassifikation der Maya-Schriftzeichen anhand ihres ikonographischen Gehalts wurde erstmals 1965 von Juan José Rendón und Amalia Spescha im Kontext eines Digitalisierungsprojekts der Mayakodizes etabliert (Abbildung 12). Dieses neuartige Verfahren hob sich deutlich von den Ansätzen ihrer Vorgänger – darunter Gates, Zimmermann, Evreinov und Thompson – ab, indem es alphanumerische Klassifikationscodes einführte um die semantische Klasse eines Zeichens zu kodieren. Ein Buchstabe markierte dabei die Zugehörigkeit eines Zeichens zu einer zuvor definierten ikonographischen Gruppe, während eine fortlaufende Nummer die Position innerhalb dieser Gruppe bestimmte. Ziel dieser Kodierung war es, die Analyse der Glyphen sowohl präziser als auch flexibler zu gestalten. Die Zeichen wurden anhand visueller Ähnlichkeiten und Assoziationen in semantische Gruppen eingeteilt und nach ihrem ikonographischen Erscheinungsbild systematisch kategorisiert. Dabei erfolgte eine detaillierte Zuordnung zu spezifischen Kategorien, wie: (A) geschlossene und gefüllte Formen, (B) gruppierte, gekreuzte Formen und Hände, (C) Seile, Schleifen und Knoten, (D) Flügel und Gewebe, (E) Bögen und Federn, (F) Haken und Blumen, (G) kleine Tiere, (H und I) zoomorphe Köpfe, (J–L) abstrakte und anthropomorphe Köpfe, (M) Gesichter sowie (N) Zahlzeichen. Diese Kategorien berücksichtigten formenkundliche und semantische Kriterien gleichermaßen. Gleichzeitig verzichteten Rendón und Spescha als erste darauf, zwischen Hauptzeichen und Affixen zu differenzieren, da lediglich eine formenkundliche, aber keine klare funktionale Trennung dieser beiden Kategorien nachweisbar war.

|

a |

b |

| Abbildung 12. Klassifikation der Maya-Glyphen nach ikonographischen Gruppen im Katalog von Rendón und Spescha (1965). Die Zeichen sind nach visuellen und semantischen Ähnlichkeiten geordnet und erhalten alphanumerische Codes: a) Kategorie C (Seile, Schleifen, Knoten); b) Kategorie I (abstrakte und anthropomorphe Köpfe). Dieses Klassifikationssystem verzichtet bewusst auf die Unterscheidung zwischen Haupt- und Affixzeichen und basiert auf ikonographischen Gemeinsamkeiten, wobei jedem Zeichen eine feste alphanumerische Bezeichnung zugewiesen wird. Trotz der methodischen Neuerung führte die starke Betonung ikonographischer Analogien zu Herausforderungen in der eindeutigen Zuordnung einzelner Zeichen. Bildzitat aus Rendón und Spescha (1965:212, 224). | |

Obwohl dieser Ansatz eine intuitive Orientierung innerhalb des Katalogs ermöglichte, warf er methodologische Fragen auf. Insbesondere eine Klassifikation, die primär auf ikonographischen Analogien basiert, birgt das Risiko subjektiver Interpretationen. Für Zeichen, deren ikonographische Einordnung unklar oder nicht möglich war, blieb die Beschreibung ihrer äußeren Form oft das einzige Klassifikationskriterium. Zur digitalen Verarbeitung erhielten die Glyphen eine dreistellige alphanumerische Kodierung nach dem Format „Buchstabe-Zweistellige Zahl“. Dieses System, das in seiner Struktur an Gardiners Kategorisierung ägyptischer Hieroglyphen erinnert, wurde später auch von Martha Macri, Gabrielle Vail, Mathew Looper und Yuriy Polyukhovich in ihren Katalogisierungen der Maya-Schrift (2003, 2009, 2022) aufgegriffen. Doch auch diese Überarbeitungen litten unter denselben methodischen Herausforderungen wie das ursprüngliche Klassifizierungssystem von Rendón und Spescha. Insbesondere die Unsicherheiten bei der ikonologischen Zuordnung führten bei Macri zu uneinheitlichen Kodierungen ein und desselben Zeichens. Obgleich das System von Rendón und Spescha eine gewisse Flexibilität bot – etwa durch die Ergänzung neuer Glyphen und die Dokumentation fragmentarischer Zeichen mittels Platzhaltern – blieben zentrale Fragen zur hierarchischen Organisation und semantischen Differenzierung der Schriftzeichen weiterhin ungelöst. Der Versuch, Numerierung und ikonographische Merkmale miteinander zu verbinden, verstärkte die interpretativen Unsicherheiten, die die Ordnung des Schriftinventars nachhaltig prägten.

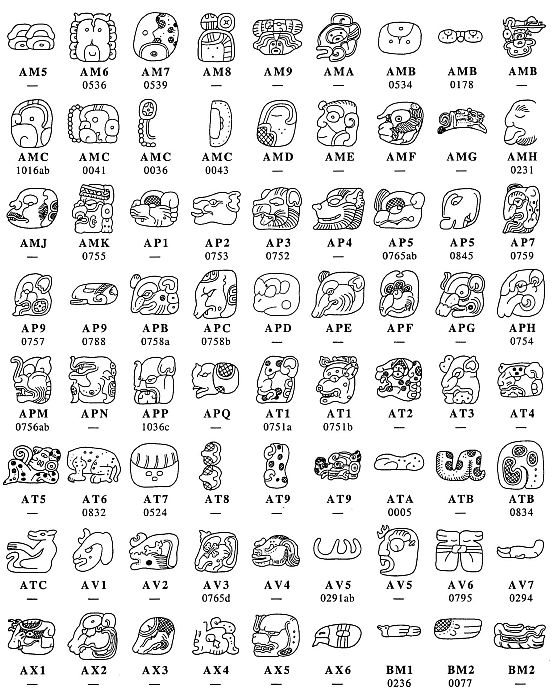

Der umfassendste Versuch, die Schriftzeichen der Maya systematisch auf Grundlage ihrer Ikonographie zu katalogisieren, geht auf Martha Macri zurück (Abbildung 13). Bereits vor mehr als drei Jahrzehnten begann sie mit der Entwicklung eines neuen Katalogs sowie eines digitalen Indexes, der sämtliche dokumentierten Graphe umfassen sollte und 2022 schließlich online veröffentlicht wurde. Zwischen 2003 und 2022 legte Macri gemeinsam mit Gabrielle Vail, Matthew Looper und Yuriy Polyukhovich drei Kataloge mit umfangreicher Forschungsbibliographie vor, die, ähnlich wie das Werk von Rendón und Spescha (1965), auf eine rein numerische Kodierung verzichteten. Stattdessen führten sie ein alphanumerisches System ein, das die Zeichen anhand ikonographischer Merkmale in sechs semantische und acht formenkundliche Kategorien unterteilte. Dieses System sollte nicht nur bestehende methodische und inhaltliche Defizite früherer Kataloge beheben, sondern auch eine stabile Grundlage für die weitere Erforschung der Maya-Schrift schaffen. Die Autoren bewerten Thompsons Katalog aus dem Jahr 1962 zwar als historisch bedeutsam, kritisieren jedoch dessen methodische Unzulänglichkeiten. Sie bemängeln insbesondere die Redundanz und Verwechslung, die aus der Zusammenfassung unterschiedlicher Grapheme unter einer einzigen Nummer resultieren, sowie das Fehlen einer kohärenten Systematik. Die numerische Klassifikation bei Thompson basierte oftmals auf willkürlichen Zuordnungen, die keine Beziehungen zwischen graphisch oder semantisch verwandten Zeichen erkennen ließen. Zudem war es Thompson, wie bei gedruckten Werken üblich, nicht möglich, spätere Fortschritte in der Maya-Epigraphik zu integrieren.

|

a |

b |

c |

| Abbildung 13. Vergleich ausgewählter Zeichen aus verschiedenen Versionen des New Catalog of Maya Hieroglyphs (2003, 2009, 2022) zur Klassifikation der Maya-Schriftzeichen. Das alphanumerische System orientiert sich an Gardiner (1957) und teilt die Zeichen in thematische Hauptkategorien wie Tiere (A), Vögel (B), Körperteile (H), Hände (M), Personen (P) oder übernatürliche Wesen (S). Innerhalb dieser Kategorien differenzieren weitere Buchstaben und Zahlen graphische Varianten. Die abgebildeten Tafeln aus der Ausgabe von 2003 (a), 2009 (b) und 2022 (c) zeigen exemplarisch die Herausforderungen bei der eindeutigen Identifikation und Zuordnung der stark variierenden Zeichenformen, was sich u.a. an unterschiedlichen Kodierungen und Reklassifizierungen einzelner Graphen im Katalog von 2022 zeigt. | ||

Ein zentrales Merkmal des Macri-Katalogs ist das alphanumerische Klassifikationssystem, das sich an Gardiners „Sign List“ aus der Ägyptologie orientiert (1957) und schon 1965 von Rendón & Spescha eingeführt wurde. Dieses Modell teilt die Schriftzeichen der Maya in 14 Hauptkategorien ein, die jeweils durch Buchstaben oder Ziffern gekennzeichnet sind. Zu diesen Kategorien gehören beispielsweise (A) Tiere, (B) Vögel, (H) menschliche Körperteile, (M) Hände, (P) Personen und (S) übernatürliche Wesen. Innerhalb dieser Hauptgruppen werden die Zeichen weiter durch eine zweite Ziffer spezifiziert, die etwa eine bestimmte Tierdarstellung oder Handform identifiziert. Ergänzt wird das System durch eine dritte Ziffer oder einen zusätzlichen Buchstaben, der graphische Varianten eines Zeichens dokumentiert und die Unterscheidung zwischen Allographen ermöglicht. Dieses System soll graphische und funktionale Analysen miteinander verbinden, indem es Varianten eines Zeichens nach ihrem phonemischen oder logographischen Wert gruppiert und gleichzeitig stilistische Unterschiede in zeitlichen oder regionalen Kontexten berücksichtigt. Zudem wird die Flexibilität des Systems betont, da neue Zeichen problemlos integriert werden können, ohne die interne Logik zu beeinträchtigen. Trotz dieser methodischen Ansätze bleibt der Macri-Katalog in der praktischen Umsetzung problematisch. Marc Zender (2006) bemängelt, dass die alphanumerische Systematik zwar als Fortschritt gegenüber früheren Ansätzen positioniert wird, jedoch erhebliche Inkohärenzen aufweist. Die heterogene Ikonographie vieler Zeichen führt dazu, dass sie eigentlich mehreren semantischen Gruppen zugeordnet werden müssten, die Auswahlkriterien werden nicht klar vermittelt. Ein Beispiel hierfür sind menschliche Gesichter, die etwa das Sonnen-Ikon integrieren und daher sowohl in die Kategorie „Personen“ als auch in die Kategorie „himmlische Objekte“ eingeordnet werden könnten. Dieses Problem wird durch die Verstreuung semantisch verwandter Zeichen, wie den „Papageienzeichen“, in den Katalogen von 2003 und 2009 weiter verschärft. Dies deutet darauf hin, dass semantische und inhaltliche Verbindungen innerhalb des Systems unzureichend berücksichtigt wurden.

Ein weiteres grundlegendes Problem ist die graphische Variabilität der Maya-Schrift, wodurch die eindeutige ikonographische Identifikation vieler Zeichen erschwert wird. Diese Herausforderung wird durch die unvollständige und bisweilen inkonsistente Einordnung in das Klassifikationssystem verstärkt. Die 2022 erschienene Revision des Katalogs versuchte, diese Defizite zu adressieren, führte jedoch zu zahlreichen Änderungen sowohl in der Kodierung als auch in der grundlegenden Systematik. Die daraus resultierenden Abweichungen zu den Katalogen von 2003 und 2009 erschweren die Vergleichbarkeit und praktische Anwendung erheblich. Insbesondere das Fehlen einer umfassenden Konkordanz zwischen den verschiedenen Versionen des Katalogs stellt ein gravierendes Hindernis dar. Diese Inkompatibilitäten sind insbesondere im Kontext eines digitalen Indexes, der auf klaren und konsistenten Standards basieren sollte, besonders problematisch. Zusammenfassend bleibt die von Zender formulierte Kritik weiterhin berechtigt. Der New Catalog of Maya Hieroglyphs scheitert trotz seiner erklärten Zielsetzung, eine systematische und verbesserte Grundlage für die Forschung zur Maya-Schrift zu schaffen, an zentralen methodischen und inhaltlichen Defiziten. Die inkonsistente Systematik, das Fehlen einer umfassenden Konkordanz, spekulative Interpretationen und methodische Schwächen beeinträchtigen seine Eignung als verlässliches wissenschaftliches Werkzeug. Letztendlich ist und bleibt Thompsons Katalog aus dem Jahr 1962 trotz der angesprochenen Defizite die wesentliche Grundlage der Maya-Schriftforschung und wird daher im vorliegenden Projekt in einer verbesserten und erweiterten Form angewendet.

Kapitelzusammenfassung

Die Katalogisierung der Maya-Schrift steht vor einer Reihe komplexer Herausforderungen, die sowohl methodologischer als auch technologischer Natur sind. Das Schriftsystem der Maya zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Vielfalt an Zeichen und Varianten aus, deren Bedeutungen bis heute nur teilweise entschlüsselt sind. Diese semantische und graphische Variabilität erschwert eine systematische Analyse und erfordert ein hohes Maß an Präzision. Frühere Kataloge bilden zwar bis heute eine wichtige Grundlage, weisen jedoch methodische Schwächen auf. Insbesondere die Vermischung von ikonographischen und semantischen Kriterien führte zu willkürlichen Klassifikationen und erschwerte eine konsistente Systematik. Die traditionelle Trennung zwischen Hauptzeichen und Affixen hat sich als problematisch erwiesen, da viele Affixe ebenfalls Hauptzeichenfunktionen übernehmen können. Diese methodischen Unzulänglichkeiten begrenzen die analytische Aussagekraft und die praktische Anwendbarkeit der bisherigen Kataloge erheblich. Ein weiteres zentrales Problem besteht in der fehlenden Flexibilität gedruckter Kataloge. Sie sind nicht in der Lage, dynamisch auf neue Entdeckungen oder Entzifferungen zu reagieren. Fehlerhafte Klassifikationen, Mehrfachinventarisierungen und unvollständige Datensätze können nicht nachträglich korrigiert werden. Dies gilt insbesondere für die unzureichende Berücksichtigung graphischer Varianten, die in vielen frühen Ansätzen entweder gar nicht oder nur unzureichend dokumentiert wurden. Die visuelle Vielfalt und die ästhetischen wie funktionalen Unterschiede der Zeichen bleiben dadurch weitgehend unerschlossen. Hinzu kommen technologische Defizite früherer Ansätze. Die begrenzten technischen Möglichkeiten und das Fehlen standardisierter, maschinenlesbarer Formate führten dazu, dass die Integration moderner digitaler Methoden in die Forschung ausblieb. Dadurch blieb die Interoperabilität mit anderen Datenbanken und Forschungsprojekten eingeschränkt. Zudem beruhte die ikonographische Klassifikation häufig auf subjektiven visuellen Analogien, was nicht nur zu Ikonsistenzen, sondern auch zu interpretativen Unsicherheiten führte. Die Einordnung der Zeichen war oft ohne eine klare Trennung von semantischen und formalen Kriterien erfolgt, was die Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit weiter erschwerte. Ein wesentliches Hindernis für die wissenschaftliche Konsistenz bildet auch die fehlende Konkordanz zwischen den bisher existierenden Katalogen. Unterschiedliche Ansätze und Nummerierungssysteme, etwa von Thompson, Zimmermann oder Rendón und Spescha, sind nur schwer miteinander vergleichbar, was den Austausch und die Weiterentwicklung der Forschung behindert. Diese fragmentierte und inhomogene Grundlage hat es bisher erschwert, eine kohärente und umfassende Systematik für die Maya-Schrift zu etablieren.

Das Projekt "Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya" (TWKM) begegnet den genannten Herausforderungen mit innovativen digitalen Methoden sowie einer klaren Trennung zwischen der graphischen und der semantischen Dimension der Schriftzeichen. Die dynamische Struktur des digitalen Zeichenkatalogs erlaubt es nicht nur, Fehlklassifikationen zu korrigieren und neue Funde zu integrieren, sondern auch graphische Varianten detailliert zu erfassen und in neun Kategorien systematisch zu gliedern. Dies ermöglicht eine präzise Analyse der ästhetischen und funktionalen Vielfalt der Maya-Schrift. Darüber hinaus schafft das Projekt eine umfassende Konkordanz zwischen bestehenden Katalogen, wahrt die historische Integrität von Thompsons ursprünglichem System und erweitert dieses gleichzeitig durch die Integration neuer Entdeckungen. Auf die Erstellung einer umfassenden Bibliographie zu den einzelnen Graphemen wurde bewusst verzichtet, da diese im New Catalog of Maya Hieroglyphs nachvollzogen werden kann. Stattdessen beschränkt sich TWKM auf die Nennung jener grundlegenden Literatur, in der erstmals eine bis heute von der Forschung anerkannte Entzifferung diskutiert und veröffentlicht wurde. Durch die Verknüpfung mit modernen linguistischen und digitalen Analysetools sowie die Bereitstellung der Ergebnisse im Open-Access-Format markiert das Projekt einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung des komplexen Maya-Schrifttums und setzt neue Maßstäbe in der epigraphischen Praxis.

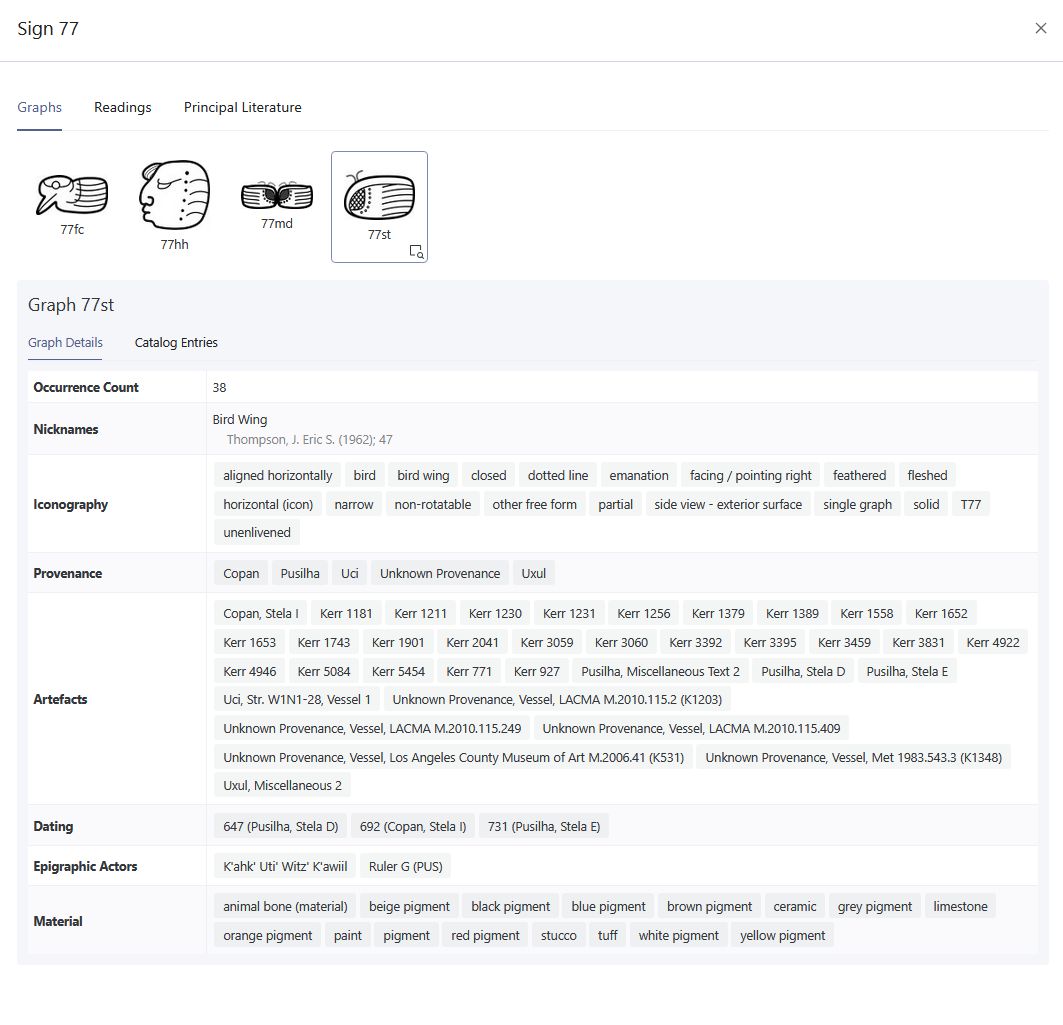

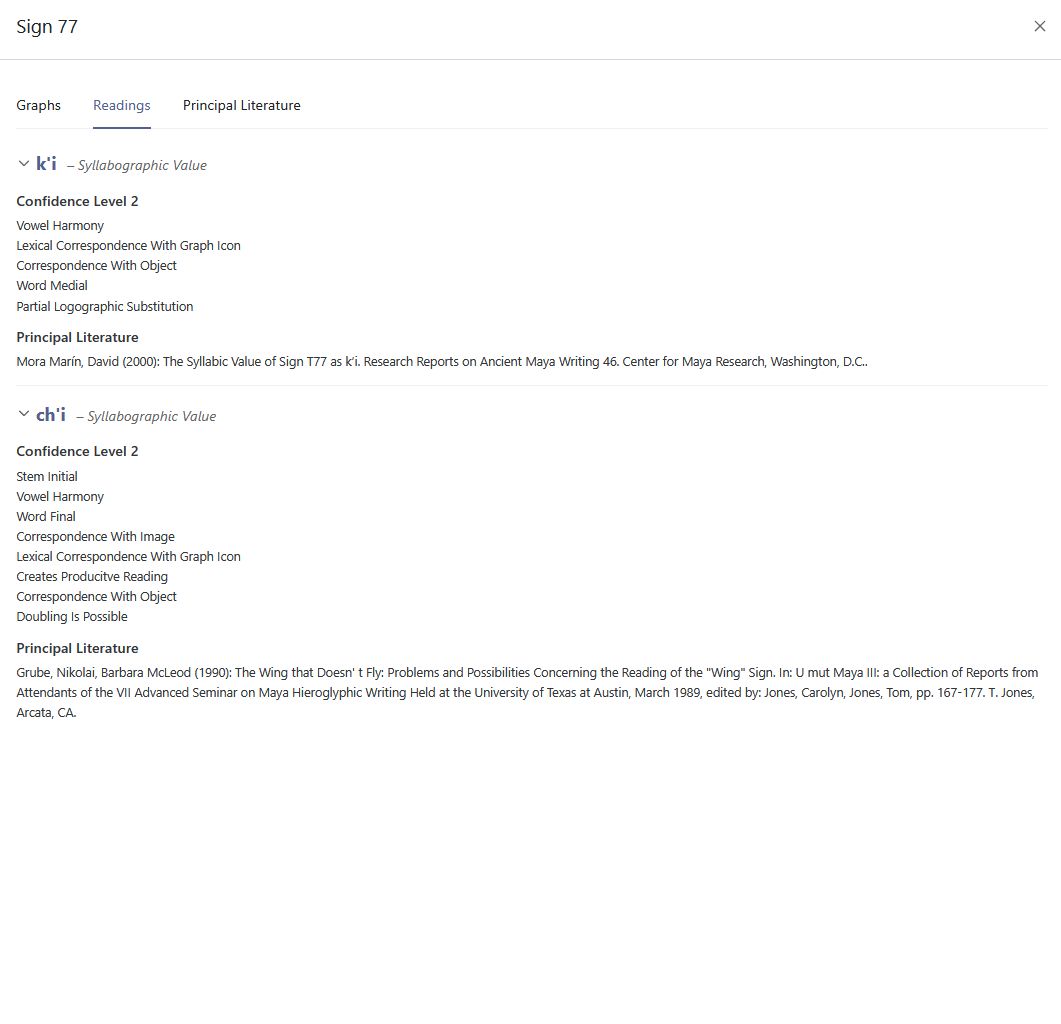

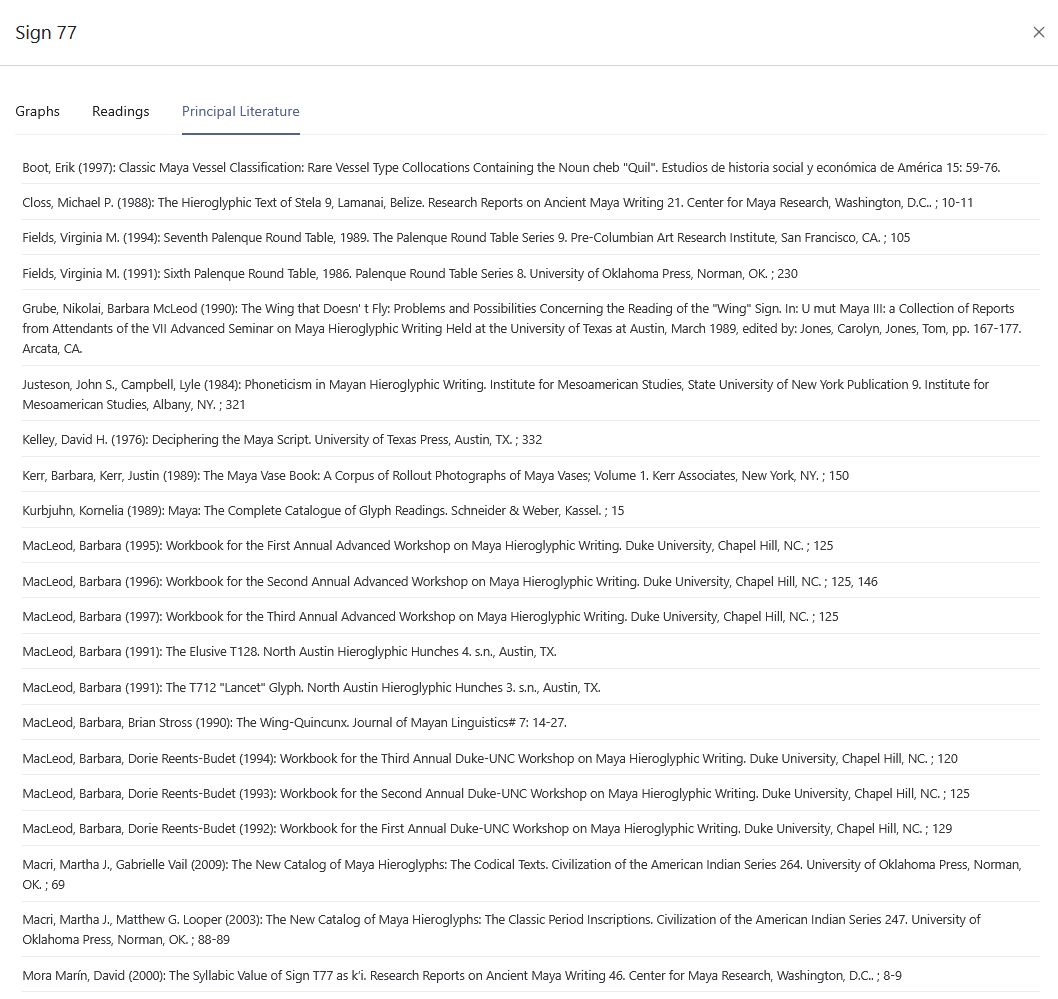

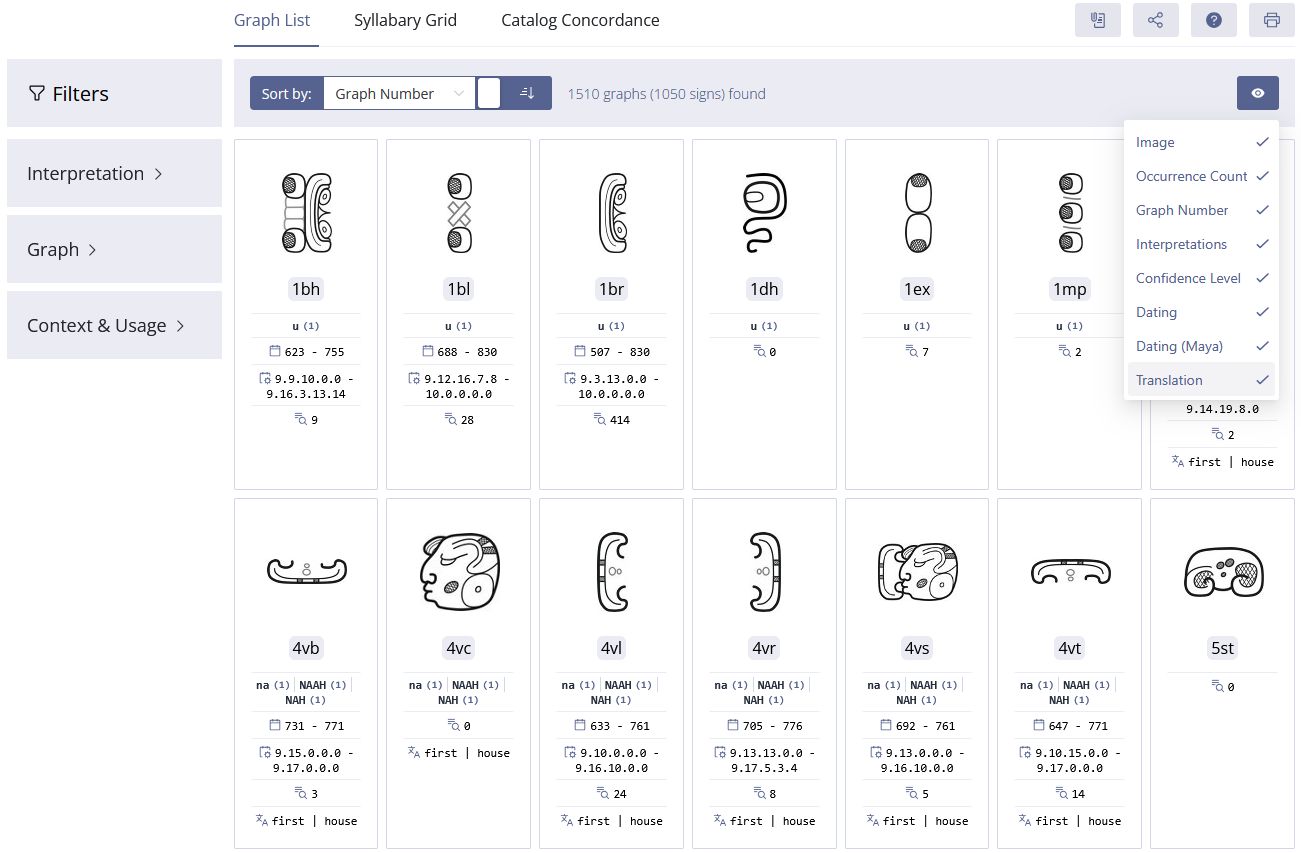

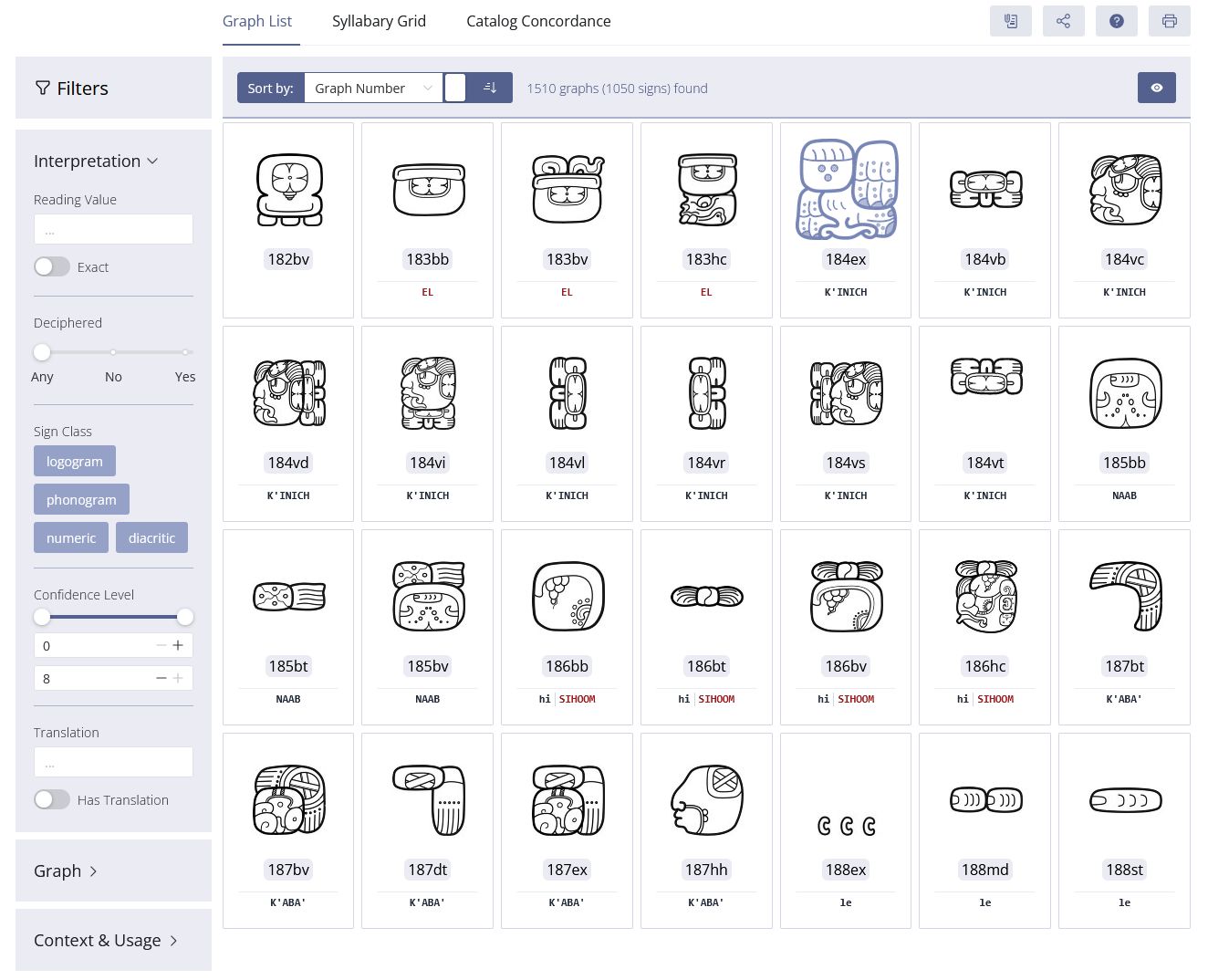

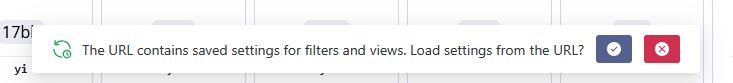

Aufbau, Funktionen und Nutzung des digitalen Zeichenkatalogs